「草枕」の冒頭は、次の有名な文で始まる。

「山路を登りながら、こう考えた。 智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」

30過ぎの西洋画を描く画工が、[1] 熊本とおぼしき山中に絵を描きにやってくる。

この小説は、画工の持つ芸術観とこの山中で起こる物語を交互に語る形式をとっているが、物語の方は那美さんという魅力的な女性の画を、どう描くかがテーマである。

この画工が、「非人情」 の旅に出かける。いきなり「非人情の旅」といわれても誰も分からないので説明すると、画工がいう「非人情の旅」というのは感情抜きで、物事を突き放して客観的に見る旅と言えばよいだろう。本文には、こうある。

「恋はうつくしかろ、忠国愛国も結構だろう。しかし自身がその局に当れば利害の旋風(つむじ)に捲(ま)き込まれて、うつくしき事にも、結構な事にも、目は眩んでしまう。したがってどこに詩があるか自身には解しかねる。」「これがわかるためには、わかるだけの余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ芝居は観て面白い。小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、自己の利害は棚へ上げている。見たり読んだりする間だけは詩人である。」

これが「非人情 」の地位である。

画工は、那古井(なこい→な恋→「恋をするな」という暗喩)という地を目指し、山を登っていく。途中で雨に降られ、お婆さんがいる茶屋に寄る。そこで、お茶とお菓子をだしてもらった画工が写生帖を出し俳句をひねっている。そこへ、那古井から茶屋へ馬子の源さんが馬を曳いて立ち寄る。お婆さんと源さんの二人は、「那古井の嬢様と比べれば幸せに暮らしているが、あんな器量をもった嬢様が気の毒だ、近頃は具合はどうだろうか。」と心配している。馬子の源さんは、5年前に船ではなく、馬に乗った嬢様が高島田で城下にお輿入れしたとき、馬の手綱をひいて、桜の花びらが高島田の上にはらはら落ちて美しく、いまも忘れられないと言う。

画工は、ミレーが描いた[2] オフィーリァを思い出し、オフィーリァとその嬢様がだぶるのだが、顔だけはすっぽり抜けている。画工が、さぞかし、高島田でお輿入れの嬢様は綺麗だったろうと言うと、お婆さんは「たのんでご覧され。着て見せてくれましょう。」と真面目に答える。驚きながら画工が聞いていると、この村の《長良の乙女》の言い伝えになり、墓と五輪塔があると言う。

ミレーのオフィーリァ

五輪塔(Wikipediaから)

昔、《長良の乙女》という美しい娘がおり、二人の男が一度に[3] 懸想して「ささだ男になびこうか、ささべ男になびこうかと、娘はあけくれ思い煩ったが、どちらへもなびきかねて、とうとう[4] 『あきづけばをばなが上に置く露の、けぬべくもわは、おもゆるかも』と云う歌を詠んで川へ身を投げ果てました。」と、突然、お婆さんは予想外の教養を示す言い伝えを語る。さらに、長良の乙女と嬢様は、二人の男が祟(たた)った推移が似ていると言う。一人は嬢様が京都へ修行に入った時の男、もう一人は城下随一の物持ちで、本人は京都の男を強く望んだが、事情があり親が地元の物持ちに決めた。ところが、戦争で男の勤めの銀行が潰れ、嬢様は那古井へ戻り、世間から不人情 だとか薄情とか言われていると語る。

画工は、志保田という唯一の宿屋に宿泊する。その最初の晩、長良の乙女がオフィーリァになっている夢を見ていたら、遠ざかる歌声に目を覚ます。床を出て障子をあけると、月明かりの向こうの[5] 海棠を背に、化物かと思ったら女の影がある。時刻は、深夜1時10分である。あれは化け物か、化け物でなければ嬢様の那美さんかも知れぬが、夜中に出戻りの嬢様が庭に出るのは不穏当だとか、懐中時計の音も気になって寝付けない。画工は、気味悪がっていてはならんと思い直し、俳句を画帳に書きつらねているとうとうとと眠くなる。そうして覚醒とも眠るともつかないでいると、入り口の唐紙がすーと開く。幻のごとく仙女のような影が現れ、そろりと部屋の中へ入る。仙女は戸棚を静かに開け閉めして出て行った。 翌朝、朝から風呂に入って裸で出てきたら、那美さんが「これをお召しなさい」と柔らかい着物をかけた。向き直ると那美さんは、二三歩後ずさるのだが、那美さんの表情は、「悟りと迷いが一軒の家に喧嘩しながら同居している体(てい)だ」「不幸に押し付けられながら、その不幸に打ち勝とうとしている顔だ。不仕合せな女に違いない。」と画工は思う。

画工が部屋に戻ると、夜中に書いた画帳の俳句の下に、真似をしたのか、添削をしたのか、馬鹿にしたのか誰かの字で俳句が付け加えられている。画工が夕べの名残はどこかと障子を開けて庭を見ても、食事は出てこない。やがて、小娘が食事を運んできて、画工は那美さんのことを聞き出そうとするのだが、画工が寝ていた部屋は、那美さんの普段使っている部屋だとしかわからない。小娘はなかなか口が堅い。食事が終わり片づけに小娘がふすまを開けた瞬間、庭の向こうの建物の二階で、静かな目で俯いている那美さんが美しいのだが、その音に気付いた刹那、毒矢のような視線が空を貫き、会釈もない。はっと思う間もなく、襖はしまり、平穏な春に戻る。

ごろごろしていると、那美さんがお茶と見事な青磁の皿にのせた羊羹を持って来る。皿をほめると那美さんの父親が骨董が好きだという話になり、長良の乙女の五輪塔の話になる。お婆さんが『あきづけばをばなが上に置く露の、けぬべくもわは、おもゆるかも』と歌を聞かせたというと、那美さんは、昔お婆さんが志保田に奉公している時分に何度も教えて聞かせるうちに覚えたという。画工が「あの歌は、憐れな歌ですね。」というと、憐れな歌でしょうか、私ならあんな歌は詠まない、第一淵川へ身を投げるなんてつまらない、と那美さんは言う。画工があなたならどうするのかと問うと、那美さんは「訳ないじゃないですか。ささだ男もささべ男も、男妾にするばかりですわ。」「当たり前ですわ。」と答える。そこで、鶯が「ほーう、ほけきょーう。ほーー、ほけっーきょうー」と鳴き、「あれが本当の歌です。」と那美さんが言う。

画工は髪結い床へ出かけ、江戸で暮らしたことのある髪結いの親方に髭を剃ってもらっている。この親方は、客の首を抜けるほど乱暴に扱い、しかも酔っている。江戸で、那美さんの父親に世話になったらしく、志保田の家に詳しい。那美さんは、本家の兄とも仲が悪い、き印だ、気違いだと村で言われていると言い、どんな証拠があるのかと尋ねると、観海寺の下級僧の泰安という坊主に見初められ、出戻った那美さんが、お寺の御堂で「仏様の前で、いっしょに寝よう」と泰安の首っ玉にかじりついたと言う。その後、泰安さんはどうなったのかと尋ねると、それは生きてはおられんだろう、姿を隠した、だが、相手が気違いだからひょっとすると生きてるかも知れんと言う。

そこへ了念という若い坊主頭の坊さんが、「一つ剃ってもらおうか。」とやってくる。了念と親方がお互い減らず口をききながら罵り合っていると、泰安さんは死んだっけかという話になり、泰安さんは東北へ修行に行き、今では智識という高僧になっている、那美さんのことは、「あの娘さんはえらい女だ。老師がよう褒めておられる」との新情報をもたらす。このあたり、江戸に住んだことのある髪結い床の親父と駆け出しの僧のやり取りがユーモラスである。

画工は、夕暮れの机に向かう。障子も襖も開け放つ。芸術と芸術家について思案していた画工が漢詩を作っている。ふと鉛筆を握ったまま入り口の方を見ると、開け放った三尺の空間を綺麗な影がとおった。画工は、漢詩を捨て入り口を見守る。一分も経たぬうちに反対の方向から向こう二階の縁側を振り袖姿のすらりとした女が、音もせず寂然として歩いていく。画工は思わず鉛筆を落として、鼻から吸いかけた息をぴたりと留めた。暮れんとする春の夕刻まぼろしに彩る中に、目も醒むるほど鮮やかな織物は行きつ戻りつ一分おきに消えて去る。

画工は、春の宵の湯舟に浸かっている。湯舟のふちに仰向けの頭を支えて、体を浮かしながらミレーのオフィーリャも悪くないが、ミレーはミレー、余は余だ、一つ風流な土佐衛門を描きたいと思い、土佐衛門の詩を作っていると、どこかで三味線の音が聞こえる。画工が、子供時代によく聞いた三味線の音に触発され、無邪気な子供に戻った気分でいると、突然風呂場の扉がさらりと開いた。誰か来たなと思っていると、画工は女と二人風呂場にいることを覚った。女は芸術的に見ても申し分のないたっぷりとした美しさを奥ゆかしくほのめかし、月の宮殿を逃れた月世界に住む仙女が、追手に取り囲まれてしばらく躊躇する姿のように画工は見る。女が湯舟から出るとき、せっかくの仙女があわれ俗界に堕落すると思う刹那、白い姿は階段を飛び上がる。ホホホホと鋭く笑う女の声が、廊下を響き、次第に遠のく。

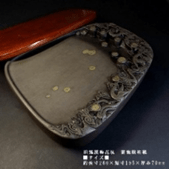

画工は、美術品の愛好家の那美さんの父親、観海寺の和尚大徹と24、5歳の甥の久一と4人でお茶を飲みながら茶器、漢詩を書いた書や硯など美術品を愛でている。頼山陽、荻生徂徠などの名前がでてくる。那美さんの父親、和尚大徹と画工の3人は、骨董品には博識だが、久一は、鏡が池で写生をして西洋画を描いたりするのだが博識とまでいかない。

(ここでは、この愛好者垂涎の端渓の硯にまつわる4人の関係が分かりやすく現れているシーンがある)

この端渓の硯には、松の皮をそのまま使った蓋がついている。持ち主の那美さんの父親が、この蓋は松の皮には違いないが、山陽が庭に生えている松の皮を剥いで手ずから作ったものだと言うのだが、画工は山陽が俗な人物と思っているから「どうせ自分で作るなら、もっと不器用に作れそうなものですな。」と遠慮なく批判する。すると和尚が磊落に笑い、「ワハハハハ、そうよ、この蓋はあまり安っぽいようだな。」と画工に賛成する。それを久一は気の毒そうに祖父を見ている。不満顔の老人なのだが、硯本体のすばらしさに話が弾む。そのあと話が、久一に中国で硯を買ってきてもらうかという話になり、久一は、志那へ、満州の荒野へやがて出征することが決まっている。

端渓の硯

画工が泊っている部屋で本を読んでいると、那美さんが来る。「お入りなさい。」というと、那美さんは、遠慮することなくつかつかと入ってくる。なかなかの美貌である。

西洋の本で難しいことが書いてあるんでしょうと言われ、なあにと答えると、じゃあ何が書いてあるの、実は私にもよくわからない、それでお勉強なのと突っこまれる。勉強じゃないんだ、パッと開いたところを読むんです、それが面白いんですか、小説なんかそうして読むのが面白い、筋を知る必要なんかないと画工はいう。那美さんが、筋を読まないで何を読むんですかと、反駁すると、「あなたは小説が好きですか」と画工は質問する。那美さんが、「小説なんか読んだって読まなくたって・・・」と口ごもる。「じゃあ、それなら初めから読まなくたって、終いから読んだって、いい加減なところをいい加減に読んでもいい訳じゃありませんか」「しかし若い時分は随分御読みなすったろう」と画工。「今でも若いつもりですよ。」「そんなことが男の前で言えれば、もう年寄りのうちですよ。」「そういうあなたも随分の御年じゃあ、ありませんか。そんなに年とっても惚れたの、腫れたの、にきびが出来たのってえ事が面白いんですが」「ええ面白いんです。死ぬまで面白いんです」「おやそう、だから画工なんぞになれるんですね」「全くです。パッと開いた小説を読むのは面白い。あなたと話をするのも面白い。あなたに惚れ込んでも良い。いくら惚れ込んでも夫婦になる必要はない。惚れて夫婦になる必要があるうちは、小説を初めから終いまで読む必要があるんです」

「すると不人情な惚れ方をするのが画工なんですね」

「不人情じゃありません。非人情な惚れ方をするんです。小説も非人情な読み方をするから、筋なんかどうでもいいんです。こうして、おみくじをひくように、ぱっと開けて、開いたところを、漫然と読んでるのが面白いんです

那美さんは、画工が読んでいた英文の[6] ジョージ・メレディスの小説を読むようにいう。画工が本を訳しながら読み、那美さんが的確なちゃちゃを入れる。パッと開いて読んだところは、次のような話である。————

船から夕暮れの都会ヴェニスが見える。血をたぎらせた男が、情を漂わせる女を助けながら船首へ向かい、船べりで二人はきわめて近い距離にいる。やがて、完全な日没になり、ヴェニスを離れた女の心は自由を取り戻す。星が次第に増し、真夜中の船べりの甲板で帆綱を枕に、男女が横たわり、一夜だけはつれない、幾夜を重ねてこそとか言うのが聞こえる。男は、しっかりと女の手を握りながら、強いられた結婚をした女を救い出さんと決心する。

そのとき突然地震が起こり、ぐらっと来る。那美さんが小声で叫び、画工に寄りかかる。お互いの体がすれすれになり、顔がくっつきそうになる。その時、一羽のキジが藪から飛び出す。

「非人情ですよ」と女はたちまち居住まいを正しながら屹(キッ)と言う。

「無論」と言下に余は答えた。

岩のくぼみに溜まった水が、地震で揺れている。これを見て、「非人情でなくっちゃ、こうは動けませんよ」と言うのに対し「非人情がお好きなこと」と那美さん。画工は、那美さんが振り袖姿で行ったり来たりして見せたこと、夜中の風呂に入ってきたことに話題を向けるのだが、那美さんは、何食わぬ顔で大徹和尚が書いた漢文の額を読み上げ、話を逸らす。そのあと、和尚や久一の話、鏡が池の話になる。鏡が池は絵を描くのに良いところかと聞く画工に、那美さんは身を投げるのによいところだ、私は近々投げるかもしれないと答え、次のように言う。「私が身を投げて浮いているところを ―苦しんで浮いているところじゃないんです― やすやすと往生して浮いているところを― 綺麗な画に描いてください」「え?」「驚いた、驚いた、驚いたしょう」女はすらりと立ち上がり、にこりと出るときに振り返る。「茫然たる事多事。」

画工は、うららかな春の日を受ける鏡ヶ池に来ていた。時折、月下の海棠の愛らしさとは真逆の、毒々しい妖女のような椿の花がぽたりぽたりと池に落ちる。こんなところへ美しい女の浮いているところをかいたらどうか、と思案する。那美さんを題材に、椿の木の下の池に浮かせ、上から椿を幾輪も落とす。だが、どうも物足らない。那美さんの顔は物足らない。嫉妬の表情を加えたら、憎悪を加えたら、怒りを加えたら、恨みを加えたらと考えるうち、神にもっとも近い憐れの表情が欠けていると気づく。―「あの女の顔に普段充満しているものは、人を馬鹿にする薄ら笑いと、勝とう、勝とうとする焦る八の字のみである」

そんな風に思っていると、熊笹の中から、馬子の源さんが馬を曳いて現れる。二人は、お婆さんの茶屋で会ったことを思い出し、源さんは、この鏡が池の命名の言い伝えを画工に教える。ずっと古い昔、やはり美しい嬢様がおり、尺八を吹きながら諸国を行脚修行する梵論字(ぼんろんじ=虚無僧)が、志保田の庄屋に逗留しているうちに、その嬢様が梵論字を見染めて、一緒になりたいと泣いた。ところが庄屋どのは、聞き入れず、梵論字は婿にならんと言って、追い出してしまった。そこで、この池まで追いかけてきた嬢様は、向こうに見える松のところから身を投げた。その時、その時1枚の鏡を持っていたので鏡が池というのです。さらに、あの志保田の家には、代々気違いができます。去年亡くなった嬢様の御袋様がそうだった、祟っている、お嬢様も近頃は少し変だと村人は言います。

源さんが去った後、画工はどのような絵にしたらいいだろうか、どう工夫したものかと思案していたが、ふと顔を上げて絵筆を取り落とした。夕日を背に高い岩の上に振り袖姿の那美さんが微動だにせず立っていた。その一瞬、女はひらりと身をひねり、すでに向こうへ飛び降りた。

画工は、朧月夜に観海寺の石段を考えながら上る。「世の中は、しつこい、毒々しい、こせこせした、その上ずうずうしい、いやな奴で埋まっている。・・・浮世の風にあたる面積の多いのをもって、さも名誉のごとく心得ている。五年も十年も人の尻に探偵をつけて、人のひる屁の勘定をして、それが人生と思っている。そうして人の前へ出て来て、御前は屁をいくつ、ひった、いくつ、ひったと頼みせぬ事を教える。うるさいと云えばなお云う。よせと云えばますます云う。・・・そうしてそれが処世の方針だという。方針は、人々勝手である。ただひったひったと云わずに方針を立てるがいい。人の邪魔になる方針は差し控えるのが礼儀だ。邪魔にならなければ方針がたたぬと云うなら、こっちも屁をひるのをもって、こっちの方針とするばかりだ。そうなったら日本の運の尽きだろう。」

画工は、開け放しの観海寺の庫裏(台所)から入ろうとすると、小坊主の了念が出てくる。画工が下駄を脱いで上がろうとすると、「行儀がわるい画工さんじゃの」といいながら、了念がそこをご覧と「脚下を見よ」と書いた注意書きを蠟燭で示す。画工は、下駄を丁寧に揃えなおす。

画工は和尚と雑談をする。「あなたは、方々歩くように見受けるが画を描くためかの」「道具を持って歩きますが、画はかかないでも構わないんです」「じゃあ、遊び半分かの」「そう云ってもいいですが、屁の勘定をされるのが、嫌ですから」「屁の勘定た何かな」「東京にいると屁の勘定をされますよ」「衛生のことかな」「衛生じゃありません。探偵の方です」・・・・和尚が小坊主の時に先代によく言われたのは、日本橋の真ん中に臓腑を晒して、恥ずかしくないようにしなければ、修行を積んだとはいえないと言われたといい、画工は画工になり澄ませばなれると言う。和尚がそれなら画工になり澄ませばよいと言うと、屁を勘定されちゃ、なり切れませんよと画工。

「志保田の那美さんも、出戻ってからわしのところに法を問いに来たじゃて。ところがだいぶできて来て、あのような訳のわかった女になったじゃて」「わしのところに修行に来ていた泰安という若僧(にゃくそう)も、あの女のために大事を究明せんならん因縁に逢着して、今によい智識になるようじゃ」

画工の帰り際、和尚が庫裏を出たところまで送り、わしが手を叩くと鳩が寄ってくると手を叩くのだが、一羽の鳩も飛んでこない。不思議がる和尚、少し微笑する了念。和尚は、鳩は夜目が効かないことを知らない。

画工は、朝食後に煙草を吹かしながら、芸術家についてどういう境遇に達しないとなれないかとか思案している。襖を開けて縁側に出ると、向こうの二階に那美さんが立っている。画工が、挨拶をしようと瞬間に、右手を風のごとく動かしたら、白刃が光った。姿はたちまち障子の影に隠れた。

画工は、那古井の宿屋を出て、石がごつごつした山道を登りながら、那美さんの振舞の御蔭で画の修行がだいぶ出来たと考えている。

―「あの女の所作を芝居と見なければ、薄気味がわるくて一日もいたたまれん。義理とか人情とかいう、尋常の道具立てを背景にして、普通の小説家のような観察点からあの女を研究したら、刺激が強すぎて、すぐいやになる。現実世界に在って、余とあの女の間に[7] 纏綿した一種の関係が成り立ったとするならば、余の苦痛は言語に絶するだろう。余のこのたびの旅行は俗情を離れて、あくまで画工になり切るのが主意であるから、眼に入るものはことごとく画として見なければならん。能、芝居、もしくは詩中の人物としてのみ観察しなければならん。この覚悟の眼鏡から、あの女を覗いて見ると、あの女は、今まで見た女のうちでもっともうつくしい所作をする。自分でうつくしい芸をして見せると云う気がないだけに役者の所作よりもなおうつくしい」

山を登りきると、歩いてきた蜜柑畑の向こうに海が見える平らな場所に出た。画工は、春の日の木瓜の小株のなかにごろりと寝る。五言律詩の漢詩を作りながら唸っていると、エヘンという人間の咳払いが聞こえた。

木瓜(ぼけ)

雑木の間から、茶の形の崩れた中折れ帽を被った野武士のような男が現れた。男は、山道を降りるかと思えば曲がり角から引き返し、行きつ戻りつを繰り返した。男はときどき立ち止まり、四方を見渡す。そこへ那美さんがやってくる。

中折れ帽

画工は、那美さんが短刀を出すかと思ったが、長財布を出し野武士に渡す。財布を受け取ったあと、野武士は雑木林に姿を消すところで一度振り返るのだが、那美さんは後をも見ない。那美さんがこっちへやって来て、画工に木瓜の中にいないで出ていらっしゃい、今のをご覧になったでしょう、という。あれは、離縁された亭主です、お金を拾いうに行くんだか、死に行くんだか分かりませんが満州に行くんです、という。

画工と那美さんは、本家である兄の家に向かう。そこで、那美さんは甥の久一に父からの餞別である白鞘に入った短刀を畳の上に転がして渡す。ぴかりと刃の部分が光る。

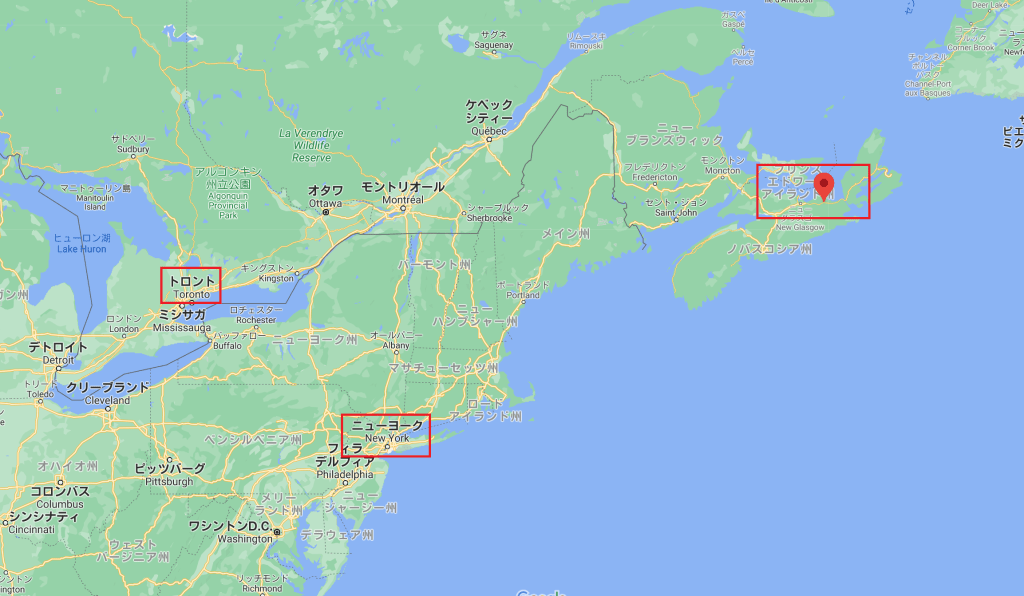

川舟で駅まで久一を送りに行く。舟に乗ったものは、画工、那美さん、久一、那美の兄さん、那美さんの父親、荷物の世話をする源兵衛の6人である。舟の中で、那美さんは、自分を描いてくれと頼む。画工はあなたの顔を描きたいのだが、あなたの顔はそれだけじゃ画にならない、それが出ないままに描くのは惜しいという。 一行は、舟を降り鉄道駅に向かう。漱石は、鉄道が文明の象徴で、文明はあらゆる限りの手段をつくして、個性を発達せしめたる後、あらゆる限りの手段をつくして、個性を踏みつけようとする、汽車ほど個性を軽蔑したものはないという。

いよいよ列車が動き始める。久一が車窓から首を出している。未練のない鉄車がごとりごとりと動きはじめる。最後の三等列車が前を通るとき、また一つ頭が出た。野武士である。那美さんと野武士が思わず顔を見合わせた。野武士の顔はすぐに消えたのだが、那美さんは茫然として、汽車を見送る。その茫然のうちには、不思議にも今までかつて見たことのない「憐れ」が一面に浮かんでいた。

「『それだ!それだ!それがでれば画になりますよ』と余は那美さんの肩を叩きながら小声に云った。余が胸中の画面はこの咄嗟の際に成就したのである」

(その1 ストーリー終わり)

――――――――――

[1] 熊本県玉名市の小天温泉に、漱石は30歳の時に、第五高等学校で英語教師をして数日間、保養に来ている。温泉旅館の主として登場する「志保田家」は、帝国議会議員で自由民権運動をしていた前田案山子、娘、卓(つな)が那美のモデルではないかと言われている。

[2] ロンドンのテイト・ギャラリーに夏目漱石も見た、ミレーの「オフィーリァの面影」の絵があり、シェイクスピアの《ハムレット》の女主人公の入水の場面である。

[3] 懸想(けそう)異性に思いをかけること

[4] 「秋づけば尾花が上に置く露の消ぬべくも我(あ)れは思ほゆるかも」万葉集に出てくる日置長枝娘子(へきながえをとめ)の歌。(意は、秋めいてくると尾花の上に露がおきます。その露のように今にも消え果ててしまいそうに私はあなたのことが、この上もなく切なく思われます。) この万葉集が詠まれた当時、妻争いの説話があった。:美しい娘に数多くの男が言い寄ったが、最後まで望みを捨てずに争った男が二人、一人は同郷の莵原壮士(うないおとこ)、一人は隣国和泉の信太壮士(しのだおとこ)があり、娘は信太に心を傾けていましたが、信太がよそ者なので同村の若者達の妨害を受け遂に思い余って入水して果ててしまいました。すると二人の男も負けじと娘の後を追って果てたのです。後世の人は哀れに思い、娘の墓を真ん中にして左右に男の墓を建てて弔ったという。

[5] 海棠 バラ科の落葉高木。高さ3~7メートルになる。

[6] ジョージ・メレディス イギリス、ポーツマス生まれ。1849年、彼が21歳のとき、30歳の未亡人メアリーと結婚するが、その9年後に妻メアリーは画家と駆け落ちしてしまう。この体験をもとに『リチャード・フェヴェレルの試練』を書いて小説家として成功した。1864年、36歳のときに再婚し幸福な家庭生活を送ったが、晩年は多病のうえ聴覚の衰えに悩まされた。早くに夏目漱石などが日本に紹介し、特にその思想が『虞美人草』などに影響を与えている。

[7] 纏綿(てんめん) 物がまつわりつくこと。からみつくこと。情緒が深く離れがたいこと。