- 読響交響楽団 5/31 名曲シリーズ 6/14 定期演奏会

- 7/3 弦楽3重奏による『ゴルトベルク変奏曲』

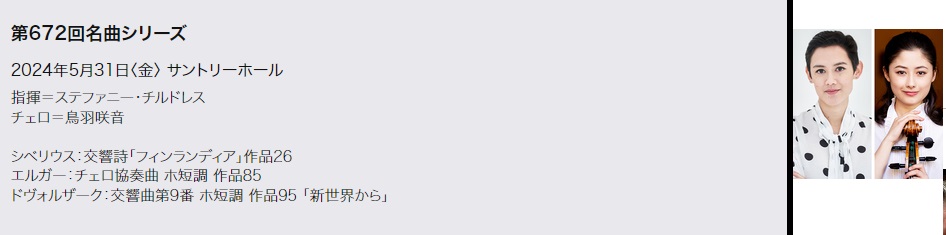

最近のことだが、親爺は安いチケットがあるとあちこちのコンサートへ出かけている。最近行った三つのコンサートのうちの二つは、読売交響楽団のサントリーホールの演奏会で、有名な交響曲「新世界」交響詩「フィンランディア」と鳥羽咲音さんのエルガーのチェロ協奏曲、現代曲のウェーベルンとシェーンベルク、ダン・タイ・ソンのモーツアルトピアノ協奏曲である。三つ目は、市ヶ谷ルーテル教会であった弦楽3重奏の「ゴルトベルク変奏曲」である。(後に曲目を貼り付けました)

コンサートホールへ出かけていつも思うのは、生で聴く楽器の音は素晴らしいということである。ピアニッシモからフォルテッシモへと、音がひずむことなく移行する。鳥羽咲音さんのエルガーのチェロ協奏曲を聴きながら、「独奏チェロは、こんな素晴らしい音色で、オーケストラに負けずに演奏するのか!」と思うほど朗々と響いていた。

失敗したのは、ピアノのダン・タイ・ソンである。親爺は、サントリーホールの値段の安い舞台の後ろの席に座っていた。ところが、ピアノは舞台の最前方に置かれ、正面の観客によく聞こえるように屋根を観客席の方に向けてあげていた。このため真後ろの席では、音が小さいのだった。

こうした生演奏を聴いて、いつも思うのは、曲の最初と最後だけは聴衆の心をしっかり掴み、フィナーレで爆音・轟音が鳴り響くトゥッティ(全奏)になり、圧倒された観客が拍手大喝さい、ブラボーの叫びを送るのがお定まりの約束だと思う。言い換えれば、似たような奏法で変化のない長い演奏が続く。曲の中間で多くの観客は退屈している。そして、いよいよクライマックの号砲をさりげなく挟んで、フィナーレが始まる。「終わりよければ全て良し」のポリシーでコンサートは演出されている。 こんなことじゃ、クラシックのコンサートは流行らないよな!

同時に、曲の表現が、音量の変化、耳をそばだてないと聞こえないようなピアニッシモと鼓膜が破れそうになるフォルテッシモの対比を乱用しすぎだ。たしかにフォルテッシモは、観客の度肝を抜くが、何回も繰り返されるので慣れてしまう。もっと、メロディーを引き立たせ、変化をつけないと駄目な気がする。これはメロディーを担当する楽器が頑張るというより、オブリガード(助奏)に回る楽器が、存在のレベルをぐんと下げることだ。両者をバランスよく、楽器が交代しながら響かせる。目立たせたい・強調したい旋律を観客に分かりやすく聴かせる。そして主従をすばやく交代すべきだ。どの楽器も自分の役目を精一杯果たそうと頑張りすぎ、目立とうとし過ぎだ。楽譜通り再現すればいいというものじゃない。演劇を見なさい、映画を見なさい。古典を忠実に再現するより、時代に合わせてリメークし、お客に再発見させることだ。

クラシック音楽のつまらなさの最大の原因は、音楽界の間違った思想にあると親爺は思っている。クラシック音楽界の重鎮たちは、口をそろえて、作曲家の書いた楽譜を忠実に再現しなくてはならぬという。作曲家の時代背景を研究し、当時の楽器を使い、楽器の調音(チューニング)も、平均律でなく純正律でやろうとさえする。こうなると、リスナーを楽しませる観点を失った狂信的な原理主義である。

カラヤン大先生の発言は分かり易い。『演奏者だけが盛り上がって聴衆は冷めているのは三流、 聴衆も同じく興奮して二流、 演奏者は冷静で聴衆が興奮して一流。』ヘ ルベルト・フォン・カラヤン

その点、グールドは音楽の演奏にあたって、楽譜の改変することを含めて、何通りもの演奏を試して、どうしたら最良の演奏になるかを考えていた。つまり、作曲家の思いを忠実に再現しようとすることは、たった一つの最善の演奏を探ることだが、グールドは曲のアプローチは何通りもあると考えていた。また、音楽を学ぶ学生たちに「余計な固定観念を植え付けられてしまうから、曲の練習をする前に、他の演奏者の演奏を聴いてはダメだ。」という意味のことを言っている。

ーーーーーーーーーー

以下は、実際のコンサートの感想である。

5/31のシベリウスの交響詩「フィンランディア」は、10分足らずの曲で、知っているかなと思っていたが、あっさり終わってしまう。ドボルザークの「新世界から」は耳慣れているというものの、聞き覚えがあるのは、1楽章と最終楽章で、途中は退屈である。エルガーのチェロ協奏曲は、チェロの響きが素晴らしかった。どの曲も、始まりと終楽章だけが耳に残り、クライマックスで盛り上がって観客の拍手大喝さいとなる。

6/14のウェーベルン「夏風の中で」、シェーンベルク「交響詩ペレアスとメリザンド」は、今となっては印象がなにも残っていない。ダン・タイ・ソンがピアノを弾いたモーツアルト「ピアノ協奏曲12番」で観客は大喝さいしていたが、親爺には、ダン・タイ・ソンってこんなものなの?という感じで、拍子抜けである。

7/3の弦楽3重奏による「ゴルトベルク変奏曲」は、80分かけて楽譜どおりの繰り返し(反復)をしているのだろう、グールドは反復を大胆に省略し、旧録、新録とも40分程度で弾いており、旧録は疾走しながら、新録は瞑想、祈るように弾くのだが、ダラダラ繰り返すことなく、凝集されている。