● 自分に足りないもの

グールドは、18歳の頃には教会へ行かなくなり、両親を失望させた。次いで、マルヴァーン高校も中退した。両親は、高校だけは卒業するよう強く言ったが、学校に意義を見出せず無頓着になっていたグールドは、卒業せず進学もしなかった。

「グレン、あなたどうして高校を卒業しないの。卒業しないと大学へ行けないのよ。みっともないことをしないでちょうだい。よくお考えなさい。」

「あんな学校の授業なんて何の意味もないよ。本を読んだ方がよっぽど、よく勉強ができる。あんなの時間の無駄だよ。」

「いい加減にしろ。お前に、どれだけ金をかけてきたのかわかっているのか。プロのピアノ演奏家より商売の方が儲かるんだぞ。立派に大学へ行って、私の事業もやって、ピアノも続けたらどうなんだ。」

「馬鹿なことを言わないで。あんな意味のない場所へは行かないよ。それに動物を殺して儲ける毛皮商なんかになるわけないじゃないか。ぼくには音楽家になる、作曲家になる目標があるんだ。」

1952年、グールドは、19歳でゲレーロのレッスンも止めた。ゲレーロから学ぶことは何もないと感じたからだ。これまでゲレーロのところで《レッスンそこのけで、音楽の議論ばかりをしていた》というのは、グールドの脚色が入った明らかな誇張だったが、ゲレーロを「感情の人」、自分を「理性の人」と決めつけたかったグールドとゲレーロの間に大きな溝が広がっていた。

ただゲレーロ自身が「[1]グールドには、もう教えることは何もない。」と認めていたのは確かだった。

ピアノを弾く姿勢も、フィンガータッピングも、曲の解釈や学問としての音楽の研究成果や音楽史についても、グールドが教わったのはすべてゲレーロからであり、あきらかに大きな影響を受けていた。しかし、グールドは都合よくこれらのことはすべて自分で見つけたと思っていた。そうしたことで、この頃にはグールドは、ゲレーロと無意識のうちに意見を対立させるまでになった。別にゲレーロは、グールドがいうような「感情の人」ではなかった。しかし、グールドは恩師を踏み越えていく必要性を無意識のうちに感じていて、師の恩をどこかへ置き去ることにした。

グールドが9年間続けてきたゲレーロのレッスンを止めると言ったときにも、両親は猛反対した。従姉のジェシー・グレイグが横で見ていた。

「もう、ぼくはゲレーロのレッスンは止めるよ。もう習うことなんか前からないんだ。レッスンでは議論ばかりしていて、ぼくと意見がまったく合わないんだ。」

「何をおっしゃるの、グレン。ゲレーロ先生の意見を聞きなさい。あなたはまだまだ未熟でしょ。」

「学校の次に今度は、ゲレーロ先生か。そんなことでピアニストとして一人立ちできるとでも思ってるのか。」

3人の議論は、ずっと堂々巡りをした。グールドは、最後に本音をこう言った。

「僕に足りないものを考えてみたんだ。もう僕は、音楽のことなら何でもできる。唯一足りないのは、強い自我だけだ。芸術家がもつべき大切な素質だよ。僕にないのは自分自身なんだよ。[2]」

「馬鹿なことを言うのは、いい加減になさい。」

「いい加減にしろ。自分自身をつくるのと、レッスンをやめるのは関係ないだろう。」

なかなか両親も譲らなかった。めったに泣くということのなかったグールドだが、目に一杯涙をためながら訴える様子を従姉のジェシーが横で見ていた。両親の不満は消えなかったが、学校もゲレーロのレッスンも止めた。

グールドは、恩師ゲレーロを認めず「ピアノは独学だ。」とまで言っていた。しかし、グールドの演奏の本質的な部分は、完全にゲレーロから受け継いだものばかりだった。

例えば、極端に低い位置でピアノを弾く姿勢、フィンガー・タッピングという平たく伸ばした指で鍵盤を押すのではなく引っ張るような弾き方、演奏技術の困難さにより演奏表現を妥協するのではない、楽譜をすべて暗譜した上で、作りたい曲の構想を表現することなどはゲレーロの考えだった。

「グールドは、ゲレーロの息子がわりだった。[3]」と言った生徒がいたが、この生徒はゲレーロからやはり「一日中ピアノばかり弾いていてはだめだ[4]」と言われていた。

実際にゲレーロは、ピアノの演奏だけをする演奏家ではなかった。美術に詳しく、絵画通であり自分で絵筆をとった。文学や哲学に造詣が深く、レッスンでコント[5]、フッサール[6]、サルトル[7]といった時代の最先端を行くむずかしい哲学をとりあげて、生徒と人生についてどう取り組むべきかということまで話題にとりあげた。彼は、エスペラント語を含めて数か国語を話すことができた。同時に、美食家でワインが大好きだった。驚くほど教養の高い、礼儀正しい紳士であり、グールドがなりたいと思う万能人間(ルネサンスマン)そのもだった。

ゲレーロは、ピアノの演奏にも、トータルなその人の人間性や人間力があらわれると思っていた。

そしてなにより離婚が許されないキリスト教徒でありながら、20歳年下の教え子と堂々と不倫し同棲していた。音楽界だけではなく、芸術の分野全般で不倫や同性愛は珍しくなかったが、ゲレーロとマートルが結婚したのは1948年で、知り合ってから17年という長い年月が必要だった。[8]

ほかにもゲレーロの人物をあらわす逸話はたくさんある。

彼が好んで演奏する場所は、こじんまりとした美術館、小ホールや個人宅で、《通》の人たちを相手に演奏することを好んだ。そうした彼は、ツアーで世界各地を巡業しながら回るピアニストの生活について、「あんなのは人生じゃないよ。[9]」と言っていた。

「『最上の習得方法は楽譜の読み込みに基づく自己の判断と熟考だ』とグールドは言い、さらにまた『最上の教師とは、生徒のじゃまをしない人であり、教えるといっても生徒にせいぜい質問するくらいの人だ』とも言っていた。・・・ゲレーロは控えめな性分で、教師としての功績を認められるかどうかは気にもとめていなかった。・・・ゲレーロは音楽家としての功績が称賛されるのを望まなかったし、記録に残ることさえ好まなかった。[10]」

このような考えのゲレーロは、グールドを教え、カナダのスターに上り詰めたことについて、教え子でのちに作曲家になった生徒[11]に「わたしには語るべきことは何もない。[12]」と言っている。

ゲレーロは、バッチェンとルームシェアをしていた、歌唱指導者になったスチュワート・ハミルトンに「グレンはだれに教えられようと、自分のやりかたを見つけただろう。[13]」と言っている。

グールドのゲレーロに対する恩を忘れた態度に、ゲレーロが傷ついたという噂も流れたことがある。しかし、かつてマートルに言ったように、ゲレーロは「もしグレンが教師としてのわたしから何も学ばなかったと考えているのなら、これ以上の賛辞はない。」というのだった。[14]

つまるところ、グールドはあらゆるゲレーロの考えを自分のものにしたのだが、それを都合よく忘れ、ゲレーロはそれを許す心のひろい人物だった。

しかし、ゲレーロの恩を都合よく忘れたグールドだったが、二人の意見がどこまでも違う点もあった。

「ゲレーロは、グールドが演奏するときの独特の癖や姿勢を注意し、スコアに書かれた作曲家の指示を守るように言う。しかし、グールドは師の主張に反発し、独特の癖や姿勢を直そうとしなかったし、スコアを守るという一線すら超え、独自の道を歩もうとした。[15]こうしたことから、二人の間の音楽的衝突は避けられないものになっていった。ゲレーロはときにグールドの考えに狼狽し、ますます変人じみていく振舞を不愉快に思うのだった。」[16]

こうしてグールドはゲレーロのもとを去るが、自宅を出て独立することはせずシムコー湖のコテージを本拠地にして、両親がコテージを使うときには実家へ帰るという生活をはじめた。

コテージで、グールドは思う存分ピアノの練習に没頭し、本を読み漁り、念願の作曲を本格的にはじめた。両親や人の目を気にする必要はなく、恋人とガールフレンドたちとも一緒に時間を過ごすようになった。

グールドは両親と衝突したものの両親は折れ、自我を作り世に出るための2年間の準備期間に入った。

[1] ゲレーロは、生徒の一人シルヴィア・ハンターにこう言っていた。

別の場面で、彼女は、グールドが1953年12月に同年夏に亡くなったシェーンベルクに弔意を表し、ピアノ協奏曲の緻密で長い講演をした際、「聴衆は何を言っているのか一言も分からなかったと思う。」と言っていた。「神秘の探訪 ケヴィン・バザーナ」 注釈

[2] 「グレン・グールド書簡集」(ジョン・PL・ロバーツ ギレーヌ・ゲルタン 宮澤淳一訳 みすず書房)P33 「6」 私が19歳のときからずっと独学でいることに関してですが、これはほかの人がまねてよい青写真だとは非常に言いにくいものです。・・・私はアルベルト・ゲレーロのもとで学びました。彼をとても敬愛していましたが、ある時点で私はすべてを身につけました。ただし、しっかりとした自我だけは別です。自我こそは、結局、芸術家の素養の最も大切な部分なのです。思うに、たとえ何かのときに間違いをしても、その間違いをしたことは、ある意味で絶対的に正しいのです。これこそ私が独学中に経験し、非常にプラスになったことです。」

[3] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナ P84 生徒の一人のマーガレット・プリヴィテッロ

[4] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナ P70 生徒の一人のマーガレット・プリヴィテッロ

[5] コント (1798-1857)フランスの哲学者。実証主義を完成させ、晩年は個人は人類から抽象されたものであり、人類こそ最高の実在であるとし、人類への愛と尊敬を説く人類教をとなえた。

[6] フッサール (1859-1938)ユダヤ系オーストリア生まれ。現象学を提唱し、いかなる前提や先入観、形而上学的独断にも囚われずに、現象そのものを把握して記述する方法を求めた

[7] サルトル (1905-1980)フランスの哲学者。実存主義を唱え、「実存は本質に先立つ」「人間は自由という刑に処せられている」などと論じた。

[8] Beckwith, John (2006). In Search of Alberto Guerrero.

[9] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナ P69 生徒のレイ・ダットリーに言った。

[10] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナP83

[11] 生徒 音楽院でゲレーロに習い、作曲家になったジョン・ベックウィズである。

[12] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナP84

[13] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナP85

[14] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナP84

[15] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナ 第1章P83

[16] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナ 第2章P143

● 自分にありすぎるもの

グールドは、母フローラの極度の心配性の影響をまともに受けて育った。音楽の嗜好については、母が熱烈に愛するオペラ歌手のカルーソーを馬鹿にして、軽蔑した違う意見をいうグールドだったが、健康に関しては母の意見を否定することなく、まともにそのままを引き継いだ。フローラは、病原体やばい菌が人間を病気へと陥れると恐れていた。それは、グールドが生まれる間に流行ったスペイン風邪や子供たちの運動能力を奪ったポリオの影響があった。しかし、フローラの心配は強すぎて尋常の域を超えていた。人がたくさん集まる催しや展覧会に行ってはいけないと、グールドを何度もきつく戒めた。病気を心配するあまり、グールドが夏でも厚着をするようになったのは、フローラの恐怖が原因だ。グールドは、フローラの恐怖をそのまま自分の恐怖にした。人込みを避けたし、電話口で話し相手がくしゃみをするだけで怯えて電話を切るようになった。

そのようなグールドだったが、10歳の頃に、グールドがコテージのボートから転落し激しく背中を打つという事件があった。

グールド一家は、夏の間、シムコー湖の湖畔のコテージで過ごしていた。父バートは、グールドがそこにあるボートを引き上げやすいように、波打ち際とコテージの間にレールをひいていた。グールドは、友人と乗ったボートをレールの上に滑らせながら湖水へと出そうとしていた。ところが、彼は船尾で足を踏み外し、60センチほどの高さから岩場へと垂直に落ち背中を強打した。

グールドは大変痛がった。そこで、バートは考えられるあらゆる専門家に見せることを2,3年という長い期間ずっとした。グールドは、普通の医者にはじまり、整骨医、カイロプラクター、マッサージ師とX線医へと通うようになった。カイロプラクターによる施術が効果があると感じたグールドは、近所のアーサー・ベネット療法士、さらにはこの療法士が引退した後は、1957年から1977年まで20年間、ハーバート・ヴェア療法士の治療をずっと受けていた。また、オランダ人マッサージ師、コーネリアス・ディースが、長年グールドのマッサージに当たって、コンサート・ツアーに同行させることもあった。

カイロプラクターのヴェア療法士は、「慢性的な姿勢の悪さが原因で、ゲレーロのもとで身につけた屈みこむような演奏姿勢が、悪化させている。」という診断をしていた。しかし、グールドの首、方、腕と手の痛みは生涯続き、とくに左の腕と手の症状は消えなかった。

しかし、バートは「息子がほんとうの意味で病気だった日は、生涯1日としてありませんでした。」という。

少年時代のグールドは、父母と舞台に立ちピアノやオルガンの演奏をして聴衆から絶賛を浴びると、すなおに喜んでいた。しかし、13歳ころからカナダ国内では最も評価の高いトロント交響楽団とも協演し始め、リサイタルも始めるようになった。グールドはこの年齢になると、少年時代の「無責任で気楽な」気分でピアノを弾けなくなっていく。それは、聴衆の期待に応える責任感を自覚するようになったからだ。一方で、人前で恥をかく恐怖を克服するための、自分との戦いをする必要もあった。それは、すべての演奏家が直面する「あがり症」の問題だった。

だが、グールドは楽々とあらゆることをこなし自信満々であることをモットーにしていたから、「あがり症」の存在を認めようとしなかった。自信満々なだけではなく完璧性でもあった彼は、ステージでのわずかなミスや思いどおりの表現が出来ないことが許せなかった。グールドの演奏後、観客がスタンディングオベーションをして大喝采をおくっているときでも、「ちいさなミスをした。もう一度、弾き直したい。」と、忸怩たる思いで立ち尽くしていた。

そのような彼は、「あがり症」の存在を認めるのではなく、「コンサートは死んだ。」、「群衆としての観客は敵だ。」とコンサートの価値を否定するような発言をする。これはあきらかに問題のすり替えだったが、彼にしてみれば当然だった。彼は、「コンサートは死んだ。」という自説を時間とともに肉付けをして強化する。

そのような発言をしながらも、グールドは、コンサートが音楽家として名前を売り地位を確立するまでは必要だと考えていた。実際に彼が、周囲の反対を押し切って、コンサートに出なくなるまでには、10年以上の年月が必要だった。

自分が信じる音楽の演奏と、現実のさまざまなギャップ、例えば、初めて弾くピアノが自分にあわずもっと軽いアクションのピアノで弾きたい、コンサートホールの空調が自分に合っていない、評論家たちが思うように高い評価をくれない、観客たちがまるで闘牛でも見るようにピアニストが失敗をするのを待っている、ささいなミスをするとかして、自分のコントロールできないことをすべてをなくせない。そうしたコントロールできないことがあると、グールドは大きなストレスを感じ不安がおこるのだった。

不安はコンサートだけでなく、日常生活にもあらわれた。もともと、フローラから「あれを食べなさい、これを食べなさい」とガミガミいわれてきたグールドは、摂食障害を起こしていた。まともな食事を日に1度しか食べないグールドだったが、ガールフレンドたちと食事に行っても、スパゲッティしか食べられず、食べても吐くということを繰り返していた。ピアノを弾くときには、アロールート・ビスケット[1]とポーランド・ウォーター[2]だけを取り、何も食べない方が頭が冴えて都合が良かった。

睡眠障害も起こっていた。グールドがシムコー湖のコテージで暮らすようになると、生活のリズムは狂い昼夜が逆転した。長い時間熟睡することが出来ず、グールドは睡眠薬を飲み始めた。グールドが飲んだのは、バルビツレート[3]系のネンブタール[4]やルミナル[5]だけでなく、プラシディル[6]とダルメーン[7]も飲んでいた。こうした薬は耐性があり、効きが悪くなるので分量が増えがちになる。現在では作用が強力で依存性が強いため、使用に規制が行われているものばかりだ。

自信満々で傲慢なほどの態度のグールドには、対人恐怖症もあった。大勢の中にいると、場をコントロールできないため居心地が悪くなる。人と接するには、コントロールが効きやすい二人が良かった。さらにもっと都合が良いのは、電話だった。相手の目を見ないで話をするグールドにとって、電話はもっとも好きな手段だった。

そうした不安を起こしやすい複数の人間が集った場面を乗り切るために、グールドはこのころから精神安定剤や抗不安薬を飲むようになっていた。グールドは、長年ジアゼパム[8]系の精神安定剤ヴァリウム[9]を飲んでいたが、ステラジン[10]、リブラックス[11]も飲んでいる。この時期の向精神薬は、第1世代と言われ、中毒性などの副作用が強いのは睡眠薬と同じだった。

彼には内科的な不調として、睡眠とストレスおよび不安解消にこのような向精神薬を処方されていたが、本来の病気と言えるものは尿酸値がたかいことと、高血圧だけだった。したがって、筋骨の痛み、不眠症、尿酸値の数値、高血圧症については、医師の治療を受けていた。

しかし、もっと大きな問題は、精神的にさらに問題があったことだ。グールドの《病気への恐怖》が和らぐことはなかった。彼は《心気症》であり、《心気症》は年とともに悪化の一途をたどった。

彼は、平行して複数の医師から診断を受け、一人のかかりつけ医だけの診断で処方箋を書いてもらうのではなかった。彼は、他の医師の診察を受けていることを隠し、大量の処方薬を手に入れた。処方薬の一日あたりの許容量を無視し、ストレスがかかるたびにポンポンと精神安定剤や抗不安薬といった向精神薬を口に放り込んでいた。

多くの身近な人たちが、そうした処方薬の飲みすぎは体に良くない、副作用があるぞと忠告したが、グールドは「非科学的だ。」とこうした忠告をはねつけた。《グールドは、長年不健康な生活をし、ほとんど運動をせず、新鮮な空気を吸わず、太陽を避け、薬を飲みすぎ、自宅でも仕事場でも肉体的、心理的なストレスを始終感じていた》のに、《自分の不調の原因が不養生にあるとは考えず、自分は『自然児』[12]だ》と言って、症状にのみ目を向け薬物に頼って症状を緩和しようとした。

このようなグールドの処方薬への依存は、あきらかに《異常》なレベルだった。

記者に「トランク一杯の薬を持ち歩いているそうですね。」と聞かれると「トランク一杯は大げさだよ。アタッシュケース一杯だよ。」とユーモアを交えながら答えたりしていたが、あまりに大量の薬を所持しているために、カナダとアメリカ国境の税関で拘束されたこともある。

また、新しい薬が発売されるとその効き目に異常な興味を持ちその効果を知りたがった。近くに体調の悪いガールフレンドがいれば、アタッシュケースの薬箱を開いて見せ、「どの薬を飲む?」と聞くグールドだった。

こうした普通ではないグールドの振舞を見た精神科医の友人は、グールドの不安は、躁うつ病や分裂病などではないかと疑い、診断をつけるための精神分析によるカウンセリングを勧めた。しかし、グールドは慎重で、この戦後間もないこの時期に精神科医にかかっていることは、現在とは違い《気違い》扱いされる可能性があった。慎重なグールドが、女性関係を明らかにしなかったのと同様、精神病としてどのような診断が下されるのか、彼は注意を払って診断を受けようとしなかった。

そうした背景には、グールドの読書があった。グールドは興味をもったあらゆる分野の本を驚くべきスピードで驚くほど大量に読み、知識を生兵法とはいえ、専門家並みに蓄積するのだった。

とりわけグールドがシムコー湖のコテージで一番熱心に読んだのは、医学書であり、薬に関する本だった。中でも、当時急速に進歩した精神に作用する向精神薬、抗不安薬、安定剤などについて最先端の研究書を読み漁るのだった。

医学、薬学の知識に加え、彼がこの時期に熱中したのは、[13]現代文学、神学に加え、カナダの政治と愛国心、女性のオーガズムの原理、株式市場(とくにカナダ鉱山関係)、映画、音楽産業、超感覚的知覚(超常現象)など膨大な本を読むようになった。日本文学では、後に熱中する夏目漱石を別にすると、[14]三島由紀夫や安倍公房だった。当時に流行していた本ももちろん読んでいた。

[1] アロール・ビスケット カナダで売られている赤ちゃん用のビスケット

[2] ポーランド・ウォーター ペットボトル入りミネラルウォーター

[3] バルビツレート 鎮静薬、静脈麻酔薬、抗てんかん薬などとして中枢神経系抑制作用を持つ向精神薬の一群。乱用薬物としての危険性を持つとされる。

[4] ネンブタール《薬学》〔バルビツール系の催眠薬。多用により薬剤への耐性が生じ、次第に効かなくなる。ために服用量を増やして行きがちになる。服用を中止すると超興奮状態になり、時には死に到る。(英辞郎から)

[5] ルミナル 代表的な催眠薬。強力で持続力があり、鎮痙剤(ちんけいざい)として多用される。(コトバンクから)

[6] プラシデイル 弱い鎮静と催眠効果のある薬(WEBLIOから)

[7] ダルメーン 日本では、フルラゼパムと呼ばれるベンゾジアゼピン系の長時間作用型の睡眠導入剤の一種。(Wikipediaから)

[8]ジアゼパム(英語: Diazepam)は、主に抗不安薬、抗痙攣薬、催眠鎮静薬として用いられる、ベンゾジアゼピン系の化合物である。(Wikipediaから)

[9] ヴァリウム ジアゼパムと同じ。商品名。

[10] ステラジン 統合失調症などの不安神経症や精神病性障害の治療に使用されるフェノチアジンと呼ばれる一群の抗精神病薬。

[11] リブラックス 神経系を遅くする薬です。(Libraxカプセル)は抗コリン作用薬です。

[12] 自然児 すみません、「調査中」です。

[13] 「グレングールド変奏曲:(木村博江訳)東京創元社」 《エレクトロニック時代のバッハ》リチャード・コステラネッツ

[14] 「グレン・グールド 神秘の探訪」ヴィン・バザーナ 人間国宝147頁

● きしみ始めるバッチェンとの交際

グールドは、シムコー湖のコテージに籠もる生活を始めた。そして、バッチェンをしょっちゅうそこへ連れて行った。

グールドは二人になると孤独な一面を捨て、暇があればピアノの下でセックスをした。読書家のグールドは、女性のエクスタシーへのプロセスは本を読んで知っていたし、彼女は彼より7歳年上だったので、彼は《グッド・ラヴァー(Good lover)》[1]になった。

セックスが終わると、バッチェンとピアノの演奏だけでなく、ロシアやドイツの文学について語りあった。グールドは女性に対して生涯、非常に献身的だった。

グールドのレコードを40枚以上、約15年間にわたって一緒に作ったコロンビア・レコードのプロデュサーのアンドルー・カズディン[2]は「グレン・グールド・アットワーク[3]」という本の中で、グールドの女性に対する態度をこう書いている。

「グールドには、正常な発達がどこかで阻害されたのではあるまいかと思われるようなところが幾つかあった。それはいろいろな形で表に出てくるのだが、特に感情的な振舞いとか情緒的な面でその傾向が顕著だった。世間一般の常識からすると、確かにグールドの女性に対する態度は変わっていた。それはわたしにもはっきり感じられた。彼は女性を、あたかも思春期前の少年のような眼差しで見ていたのである。・・・・」

彼は一家のモーター・ボートのアルバン・B号とアーノルド・S号で、シムコー湖へ出るのが好きだった。夏には、釣りという行為に反対する彼は、そのボートでS字カーブを切り大きな波をたてて釣り人を追い払ったり、架空の指揮に夢中になって両手を離したまま船を走らせた。冬には車にバッチェンを乗せ大胆に、凍った湖面を走らせた。

一方で、大きな自尊心と釣り合う自虐的なユーモアを示そうと、大きな耳を揺らして見せたり、父親のアライグマのコートを着て、派手なものまね芸を見せたりした。グールドの大きな耳は、アメリカデビューをしたときには、セクシーだと評判になった。

しかしながら、バッチェンは彼を「人となかなか気楽にコミュニケーションを取ろうとしなかった。」と言う。

バッチェンは、グールドとのプライベートな付き合いを今も具体的に語りたがらない。それはグールドが、ガールフレンドに対し二人の付き合いを秘密にしたがっていたから、彼が死んだ今でもそれを守っているからだ。このことは、他のガールフレンドにも言えた。他のガールフレンドたちも、グールドが望まなかったことは、彼が死んでも守りつづけたいと考えていた。

グールドは、バッチェンを自分のガールフレンドとして実家に連れて行き、両親に紹介した。バッチェンは、これは答えても差し支えないと判断したのだろう。実家へ行ったときの様子をインタビューで次のように答えている。

「私は彼の両親ととても親しくなりました。いい人たちでした、社会的な意識が高く、正しいことをしようと意識が向いていました。グレンは、母親を慕っていましたが、少し恐れていたような気がします。グールド夫人は、私が使ったことのないスチームアイロンを買ってくれたり、お父さんが毛皮のコートをくれたのですが、グレンは動物好きで、動物愛護者でもあったので、その事実を嫌っていました。私を暖かくしてくれたそのコートが大好きでした。両親はとても私に親切にしてくれました。私たちが結婚すると思っていたのです。[4]」

バッチェンは、グールドにピアノの演奏について指導をしてもらっていたし、バッハの解釈などは二人で考えてきた。もちろん、バッチェンは最大限の努力もしてきた。だが、彼女の技量はなかなか水準を超えなかった。

27歳のバッチェンは、1953年2月のキワニス音楽祭のシニアコンペティションの「現代部門」に参加した。ゆっくりとメランコリックで時に暗い、彼女自身が「素晴らしく陰鬱な世紀末の作品」と評したベルクのピアノ・ソナタ第1番を弾いた。この曲は、グールドのもっとも好きな曲の一つと言ってもよい曲だった。20歳のグールド先生は、バッチェンにこの曲の自分の解釈を伝え、彼女はずっと練習してきた。

本番のコンペティションの演奏で、バッチェンはうまく弾けなかったと感じながら舞台を降りた。そして、彼女はこう言った。

「私は壇上から降りて彼に言ったの。『ええ、これで美しい友情もお終いね。』ところが彼は、『いや、そんなことはない。きみは上手だった。』」[5]

実際に、審判員はグールドに賛同するかのように彼女に1等賞を与えた。

この時もそうだったが、バッチェンは、自分が試されているという感覚が抜けず、あがり症に悩まされていた。人前で弾くときに思いどおりに弾けないかった。

グールドもおなじだった。「あがり症」を克服する術につねに悩んでいたが、その悩みを誰にも打ち明けることなく、彼は、「コンサートは死んだ。」「コンサートは過去の遺物だ。」と言い、やがてコンサートから逃避する道を選んだ。

この頃、バッチェンは、生計を立てるために仕事をかけ持っていた。昼は、広告を製作する映像会社で、フィルムをファイリングする司書の仕事をし、夜は彼女のアパートのスタジオで、子供たちにピアノ講師として教えていた。

しかし、グールドは、唯一の大作、弦楽四重奏曲ヘ短調作品1の作曲に取り掛かっていて、深夜遅い時間にお構いなく、バッチェンに電話で作曲した数小節を説明するのだった。

グールドは、昼夜逆転した生活を送っていたから昼間に眠れば済んだ。しかし、バッチェンが深夜2時や3時までの電話に付き合うのは、翌日の仕事があるので、負担で窒息しそうだった。

バッチェンは、グールドがニューヨーク・デビューをするしばらく前、アスキス46番地からグレンロードという場所へ引っ越しをした。アスキスのアパートは、ハミルトンと共同で借りていたが、二人で月に200ドル(2023年現在価値PER Capita GDP換算6,652ドル、日本円で約93万円)かかって大金だった。それでバッチェンは昼には映像会社のフィルムライブラリアン(司書)の仕事と、夜にはピアノ講師をかけもちする生活をしていた。

そこにはグランド・ピアノを置ける広さの部屋があったので、チッカリングのグランド・ピアノを知人からレンタルで置いていた。チッカリングというのは、アメリカのピアノメーカーの名前で、そのピアノはハープシコードのような軽い音色がして、なによりタッチが軽く即応性が良かった。ピアノを打鍵してすぐに音がでる反応の早いピアノが好きだったグールドは、これに夢中になった。

やがて、バッチェンはさらに生活費に困るようになる。とうとう、このレンタル契約を解約せざるを得なくなるのだが、バッチェンはその費用をグールドが肩代わりしてくれることを願っていた。

ところが、グールドはそうはせず、1957年にそのピアノを555ドル(2023年現在価値換算16,038ドル、日本円で約225万円)で自分で買い取って、シムコー湖のコテージへ運び、自分のものにしてしまった。[6]このことをバッチェンはインタビューをされた今でもずっと恨んでいる。

ある晩、グールドとバッチェンが話をしていた時、海に浮かぶ氷の上に二人が取り残されたらどうするかと言う話になった。

「いいかい、バッチェン。二人が流氷の上で取り残されるんだ。氷は小さくて、二人がずっとは乗ってられないんだ。そんな時にどうする?」

バッチェンは少し困って、

「二人でじっとしてるわ。」と言った。

「ええっ、そうなの。ぼくが生き残れるように海へ飛び込まないの?!」[7]とグールドは言った。

グールドは、バッチェンが身を挺して自分を助けてくれると当然のように期待していて、そうでないことが不思議で理解できなかった。

この会話で、グールドの気持ちにはさすがについていけないとバッチェンは思い始めた。

グールドは、ニューヨーク・デビューのあと、バッチェンにプロポーズしたと、前に書いた。

彼は、プロポーズの言葉に”We should get married.”(結婚しようよ。)と言ったが、普通はこんな命令口調や上から目線で言わないだろう。「幸せにするから結婚してください。」とか、「ずっと一緒に暮らしていこう。」とかいうのが一般的だろう。

バッチェンは、世界一有名な若いピアニスト夫人になるか、ずいぶん長い間考えた。しかし、彼にはあまりに社会性がない、結婚して一緒に暮らすのはあまりに割が合わないと結論を出した。

結局、バッチェンは仕事で忙しく、グールドの最大のイベントとでもいうべきアメリカ・デビューを聴きに行けなかった。

[1] セックスが上手 英語で”Good lover”という。

[2] アンドルー・カズディン 本の英語タイトルは、「Glenn Gould at Work-Creative Lying」で、カズディンも書いているが、”Creative Lying”は『独創的な嘘』という意味にとれる。

[3] 「グレン・グールド・アットワーク 創造の内幕」アンドルー・カズディン 石井晋訳 音楽之友社 118P

[4] The secret life of Glenn Gould, Michael Clarkson, Chapter3, page39

[5] The secret life of Glenn Gould, Michael Clarkson, Chapter3, page38

[6] チッカリングのピアノ ”The secret life of Glenn Gould” Chaptet5 P60

[7] 流氷の話 ”The secret life of Glenn Gould” Chaptet4 P52

● 他のガールフレンドたち

グールドはバッチェンと交際し、シムコー湖のコテージで長い時間を過ごしていたが、同じ時期に両親に紹介したり、シムコー湖のコテージへ連れて行く仲の良い二人のガールフレンドがいた。

一人はカナダの公共放送局CBCでプロデューサーとして働いていたエリザベス・フォックスであり、もう一人はグールドが14歳の時から、3歳年上でピアニストを目指していたアンジェラ・アディソンだった。

陽気なブロンドのエリザベス・フォックスは、1952年から1953年(グールド20歳から21歳)にかけて、グールドと一緒に音楽を聴いたり、当時の流行りだったTSエリオット[1]、クリストファーフライ[2]などについて話していた。フォックスが働いていたCBCは、日本のNHKにあたり、放送の分野で圧倒的な存在である。ラジオの時代は1920年代から始まり、流れる音楽にはクラシック音楽が多く含まれていた。グールドも熱心にラジオから流れるクラシック音楽を聴いていた。CBCは音楽家たちが刺激を受ける大きな拠りどころであり、生活の糧を得る場でもあった。グールドは、6歳の時に地元のラジオ局に出たし、1945年3月キワニス音楽祭の入賞者たちと早くからラジオに出演し10ドルの出演料をもらった。1950年から1955年までグールドは、CBCラジオに30回出演したが、その最初にCBCへ出演した18歳の時に、「マイクとの情事がはじまった。」[3]と語っている。

国内では早くからスターだったグールドは、CBCに何度も出演する中でフォックスと知り合った。

その時のグールドは、髭をそる必要のないほどつるんとした肌をしており、彼女は、その言葉を知らなかったが、アンドロジナス(両性具有)だと思っていた。

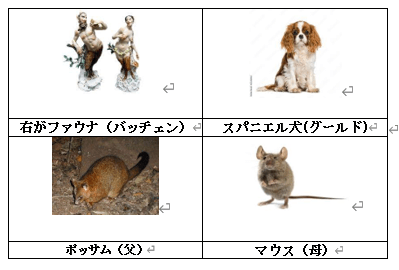

フォックスは、彼の家へも行き、両親は思いやりがあり親切だとおもうものの、グールド一家を全米で260万部売れ、映画にもなった「スチュアートの大ぼうけん」という童話を引き合いに出し、次のように見ていた。

「彼の家を訪ねたら、そこはまさしく実に心暖まる、快適な場所だと分かるでしょう。わたしはよく食べましたし、歓待されたのを覚えています。室内には明かりがたくさんついていました。両親はどちらもいい人でした。あの人たちが他の人にどのように接していたのかは知りませんが、わたしが遊びに行くと、とても親切にしてくれました。しかしいつも - やはり息子に対して敬意を払っているようなところがありました。あとになって、E・B・ホワイトの『スチュアートの大ぼうけん』[4]ことを考えました。鼠を子供のように飼う夫婦の話です。鼠は人間のように立派に服を着こんでいますがすることといえば、下水管を上がったり下がったり、それだけ。そう、誰でもグールドの家にいたら、あの夫婦は自分たちには属さない何かを生み出したのだと思ったでしょう。一応は人間に似せて服を着せられていて、ピアノを弾くけれど、うーん、なんと言ったらよいのかしら - 両親は常に畏怖の念をもって接していました。[5]」

もう一人のアンジェラ・アディソンは、グールドより3歳年上で同じくゲレーロの生徒だった。グールドとアディソンは、ゲレーロのレッスンが終わった後、交代でピアノを弾きながら一緒に時間を過ごした。

グールドはさまざまな曲を演奏し、その解釈をアディソンに納得させようとし、彼女の演奏を批評した。

グールドが18~19歳になると車を運転するようになり、彼女を乗せてドライブし、後には人前で食事をすると緊張して胃痛や下痢などを起こす摂食障害を起こすようになっていたが、この時期はしょっちゅう二人でスパゲッティを食べた後、シムコー湖のコテージへ行っていた。

コテージは、カエデの木、アライグマや海岸に打ち寄せる波に安らぎを感じ、頭の中の思考パターンとメロディーを乱す唯一のものは、松林の突然の風の音や遠くのジープだけで、何々しろという人がいなかった。

少なくとも母親がトロントに戻っているときは、ファンから離れられるし誰にも触る必要がない。

彼は、「ピアノ・クォータリー」1977冬・1978夏号にこう書いている。

「わたしが思うに芸術家は、外界から入る知識でいつでも編集でき、環境をコントロールできる孤独な時に、一番良い仕事ができる。グレン・グールドは言う、『ぼくは、空き時間にピアノを弾くカナダ人の著述家で、ブロードキャスターだ』が、芸術家の理想とその実際が形づくる不可分な組み合わせ[6]を妨害することは許されない。」

アディソンはグールドをこう見ていた。

「人がいないところでは、グレンは複雑で多面的で、そして可能な限り奔放な自分自身でいることができたのです。」

彼は一人になると珍しく運動をしたし、ボートにも乗り、森で子供たちと犬と一緒にワルツを踊った。

アディソンは、グールドのコンサートへも何度か足を運んだが、彼はコンサートがいかに嫌かを、彼女に理解させようとした。普通、有名な演奏家は、観客の中に完璧な聴衆を求めるが、グールドは聴衆に興味はなかった。観客のことなど本当はどうでもよかった。それは、自分のコントロールが効かなくなることを極度に恐れていたからだ。彼には周囲を常にコントロールしている状態が必要だった。

グールドの死後、アディソンは彼への賛辞の中でこう書いている。

「天才との友情は決して簡単なものではありません。それはおそらく、最も人間関係の中で最も脆いものです。私はグレン・グールドというとらえどころがなく、謎めいていて、私的で孤独な友人でした。私はまた、忠実で、寛大で、礼儀正しく、楽しく、そしてもちろん第一級の輝きを持つ友人を持っていたのです。」

アディソンは、グールドとベッドインしたかという問いに、次のように答えている。

「私たちの間には性的な雰囲気はありませんでした。彼は私を友人、うるさく言わない友人として見ていました。私は、グレンにどんなわずかでも脅かすようなことは言わなかった。彼は、女性との関係が濃厚になると、感情的な要求やコミットメントを期待され、全く気がホッとできなかった。彼はそれをとても恐れていました。間違いなくある女性たちとの間に、コントロールの問題があったのです。」

「グールドは親密な関係には口が堅く、同じことを彼女らに期待していました。もしあなたが、彼の真の友人であれば、互いを完全に信頼しなければならない。その信頼を打ち砕くことはできないのです。」[7]

つづく

[1] Thomas Stearns Eliot、1888 – 1965アメリカ生まれ、イギリスの詩人・文芸批評家。ノーベル文学賞受賞。ミュージカル「キャッツ」は、彼の児童向け作品が原作。

[2] Christopher Fry 1907-2005 イギリスの劇作家 T.S.エリオットとともに戦後イギリス演劇の主流の座を守り続けた。

[3] マイクとの情事 1974年「音楽とテクノロジー」という記事で、この初めてのCBCラジオでもスタジオ生放送で、モーツアルトのソナタK281とヒンデミットのソナタ3番を弾いた印象を「・・・・そのときわたしは、自分の人生の進むべき方向をぼんやりとではあるが感じ、テクノロジーは芸術を妥協させ、芸術に侵入して人間性を失わせるものだという同僚や先輩たちの言葉はナンセンスであると悟った。そしてマイクとの情事が始まったのである。」《神秘の探訪》P134

[4] 『スチュアートの大ぼうけん』AMAZONのコピー: リトル家の次男は身長5センチ、ハツカネズミそっくりだった…。公開映画「スチュアート・リトル」原作本!全米260万部突破の大冒険物語。

リトル家の次男は身長5センチ、ハツカネズミそっくりだった……小さな体に大きな勇気のスチュアートがくりひろげる楽しい大冒険。《アマゾンのコピーから》

[5] 「グレン・グールドの生涯」オットー・フリードリック 宮澤 第2章P50

[6] 組み合わせ グールドは「ユニット」という言葉を使っている。

[7] The secret life of Glenn Gould, Michael Clarkson, Chapter3 P29