グールドは、クラシック音楽界の伝統にはずれた奇抜なことを言い、重鎮たちが認めたがらない演奏をした。しかし、生み出された音楽の本質的な部分は、伝統にのっとったひじょうにオーソドックスなものであり、誰もが納得し共感できる種類の音楽だった。

同様に小澤征爾も、語り口は穏やかでノーマルな紳士だが、彼がやることは、音楽においても私生活においても、フロンティアをつき進む破天荒な冒険者である。

小澤征爾の生い立ち

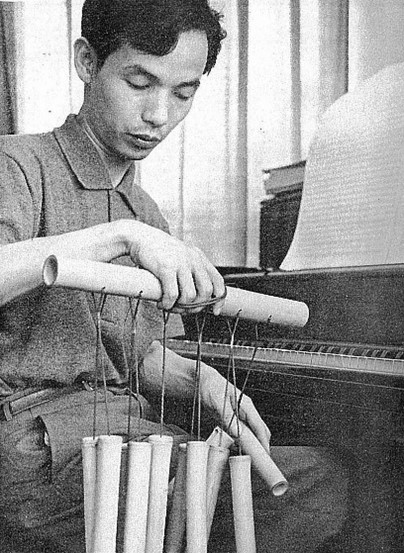

1935年、小澤征爾は歯科医の父のもと、中国、満州の奉天(現、瀋陽)で男4人兄弟の3男として生まれた。グールドより3歳若い。父は歯科医だったが、政治にのめり込み、事業に失敗し貧しかった一方で、政治家や経済界にも知己が多かった。彼が音楽に初めて接したのは、小学校4年のときにピアノに触れたのが最初で、ピアニストを目指していた。ところが、野球とラグビーをずっと続けていた彼は、中学3年のときにラグビーで両手の人差し指を骨折した。これが原因で、ピアニストはあきらめ、指揮者をめざすようになった[1]。

クラシック音楽をやるには外国へ行くしかないと考えた小澤は、外国へ行くその前になんどか苦杯を舐めていた。桐朋音楽短大の同窓生が音楽留学につぎつぎと渡欧するなか、彼は羽田空港で仲間を見送るばかりで、その中には、のちに結婚する江戸京子もいた。そして、迎えた卒業式では、単位不足を知らずにいて、卒業ができず留年をしてしまった。そのあとフランス政府給費留学性に応募するが、友人は合格し、彼は不合格になった。その友人は、パリ国立高等音楽院、コンセルバトワール[2]へ入学した。

23歳の小澤は、とにかくクラシック音楽の本場であるヨーロッパへ行くしかないと考えた。だが、小澤家には3男の彼を渡航させる余裕がなかった。

落ち込んでいる彼を見て、声をかけてきた女子学生に悩みを打ち明けたところ、彼女は父に相談してみたらと言った。彼女の父は、日本フィルハーモニー交響楽団の設立に尽力し、クラシック音楽に理解のあるサンケイ新聞社長の水野茂夫だった。この水野が50万円の資金援助をしてくれた。50万円は、当時の平均的な日本人の給料の額の約2年分の額だった。

また、小澤は、三井不動産社長で江戸京子の父の江戸英雄に前から世話になっていた。江戸英雄は、妻がピアニスでありト、長女の江戸京子もピアニストを目指していた。彼は、旧三井財閥の実力者であり、世話好きで誰であれ分け隔てなく接し、独自の人脈をつくっていた。そうした彼は、桐朋音楽学校の設立に尽力していたので、遠方から通学する小澤を自宅に住まわせて面倒を見ていた。小澤はのちに、京子と結婚するが、江戸は、「京子は、強い性格で個性が強烈だから」とこの結婚にずっと反対していた。

江戸の手配で、小澤は渡欧するのにフランスのマルセイユへ向う貨物船に乗せてもらえることになった。彼は、フランスへ着いたあとの移動のために、日本製品の宣伝になると言ってスクーターの提供を自動車会社に片っ端から電話をかけて依頼をした。かいあって、富士重工業製の125CCのスクーターを手に入れた。

1959年3月、約2ヶ月の航海ののち、マルセイユ港に着くと、約束どおりヘルメットに日の丸をえがき調達したスクーターに乗り、音楽家とわかるようにギターを担ぎパリへ向かった。そして、さきに留学していた江戸京子と合流した。江戸英雄は、小澤を指揮者としてデビューできるまで援助していた。

京子からブザンソン国際指揮者コンクールが開かれると聞き出場した小澤は、みごとに優勝した。コンクールの会場に来ていた彼女に通訳を頼み、小澤は、打ち上げのパーティーに来ていた世界屈指の大指揮者のシャルル・ミンシュ[3]に「弟子にしてください。」と申し出た。

小澤は、コンクールで審査員をしていたミンシュが指揮するベルリオーズの『幻想交響曲』を聴き、「こんな指揮者がいるなんて信じられない。長い指揮棒でもって、魔法をかけられたようだ。どうしたらあんなみずみずしい音楽がうまれるのだろう。」と感動で、居てもたっても居られなくなったからだった。

ミンシュに、「弟子は取らない。そんな時間はない。」と言われたが、ミンシュは「来年の夏にタングルウッドに来るなら教えてもいい。」と付け加えてくれた。

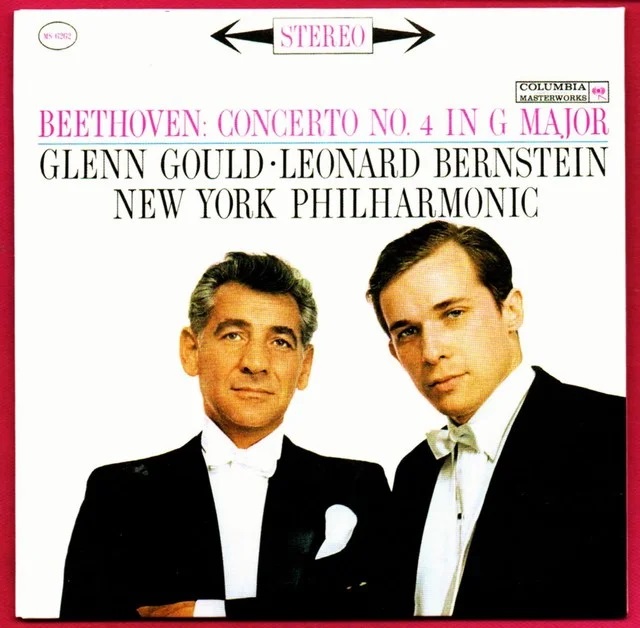

1960年7月、タングルウッド音楽祭[4]でもミンシュの指導を受けられるのは3名だけの狭き門だった。しかし、小澤はオーディションを見事に1位で通過したうえ、最優秀賞の「クーセヴィッキー大賞」を受賞した。この賞は、過去にレナード・バーンスタインやクラウディオ・アバドも受賞していた。この音楽会には、アメリカの批評家ハロルド・ショーンバーグがいて、小澤をニューヨーク・タイムズで激賞する記事を書いた。

ハロルド・ショーンバーグは、グールドのバーンスタインとブラームスのピアノ協奏曲第1番の遅い速度の演奏を酷評したニューヨーク・タイムズの音楽批評家[5]である。こうした批評家たちの非難がグールドのコンサートのドロップ・アウトを後押ししたのは間違いない。

「クーセヴィッキー大賞」大賞の受賞を勧めたのは、シャルル・ミンシュ、クーセヴィッキー夫人とアーロン・コープランド[6]らで、小澤は、クーセヴィッキー夫人、ハロルド・ショーンバーグにその後の進路として、ニューヨーク・フィルハーモニーのバーンスタインの副指揮者になるのが良いだろうと勧められた。

小澤征爾は、すぐに、9月に、カラヤンが主宰する弟子をとるためのコンクールへ出るため、パリを経由してベルリンへ向かった。カラヤンは、半年間に、1ケ月に1週間ほどのペースで弟子を指導していた。彼はこれにも合格し、3週間パリで働き、1週間ベルリンでカラヤンの指導を受けるという生活をはじめた。

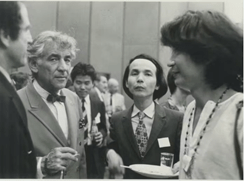

ちょうどそのベルリンに、バーンスタインが指揮するニューヨーク・フィルハーモニーが演奏会のために来ていた。小澤は、レセプションに出席した。バーンスタインは小澤征爾をすでに評価し副指揮者に雇おうとしていた。10人ほどの審査委員の面々から面接のようなものを、ストリップショーをやっている「リフィフィ」という妖しげなバーで受けた。英語ができない小澤だったが、採用を知らせる手紙が届いた。ニューヨーク・フィルハーモニーの副指揮者の初認給は、週100ドル[7](月400ドルは、日本人の平均的給与の8.5か月分)だった。

小澤は、長年海外生活を送ってきたが、語学を上達しようとはしなかった。肝心なことは音楽と指揮であり、結果を残すことだと考えていた。そんな彼は、指揮者でありながら演奏会後のパーティーにほとんど出席せず、朝早く起きて、ひとりでレコードを聴いたりスコアを読む生活をつづけた。こうして無名だった日本人青年は、1960年の7月から9月までのわずか3か月の間に、ミンシュ、カラヤン、バーンスタインと3人の大指揮者のセレクションに合格し、弟子となった。

1961年3月、小澤征爾は、ニューヨーク・フィルハーモニーの副指揮者になるためにアメリカへ向かい、さっそく翌4月に、ニューヨーク・フィルハーモニーの初来日にあわせて凱旋帰国した。飛行機が羽田空港に着きハッチが開いたときに、彼は真っ先に降りるようにタラップへ押し出され、バーンスタインは、小澤と肩を組み、親密ぶりを印象づけた。

小澤は、バーンスタインの副指揮者を1年間だけで辞めた。副指揮者は英語では、アシスタント・コンダクターだが、アシスタント・コンダクターは4人いた。バーンスタインがミトロプーロス[8]の下で長く副指揮者をしなかったように、彼も、いつまでも副指揮者でいるつもりはなかった。1962年6月から、NHK交響楽団の指揮者になることがすでに決まっていた。

1962年1月、小澤征爾と江戸京子のふたりは作家の井上靖が媒酌人をつとめ、首相である池田勇人も出席する盛大な結婚式をあげた。このとき、小澤は日本へ戻るつもりをしていた。結婚で、週給が150ドルに上がった。

「N響事件」

27歳の小澤征爾は、バーンスタインの副指揮者をやめ、1962年6月にNHK交響楽団の指揮者になった。このとき「N響事件」がおこった。

ミンシュに始まり、バーンスタインとカラヤンに認められ、指揮者としての出世街道を驀進してきた小澤はまず世界で認められた。NHK交響楽団の団員たちの多くは、国立の東京芸術大学の出身者が多く、彼の出身校の私学の桐朋学園は設立されたばかりで、彼を見下す風潮があった。若い彼を見る日本の演奏家のうちには、妬みや嫉妬がかくれていた。

NHK交響楽団の常任指揮者でないとはいえ、このとき常任指揮者の席は空席だった。彼は、東京で指揮するだけでなく、夏は北海道、香港、シンガポール、クアラルンプール、マニラ、沖縄でも公演した。この間に、メシアン[9]の全部で10楽章もあり長く難しく、ジャンルを超えた現代曲の大曲である「トゥーランガリラ交響曲」[10]を日本初演するなど意欲的に取り組んだ。練習には、メシアン自身も立ち合いみっちり練習し、初演は成功した。ところが、この海外公演のあたりから、団員たちとの関係がぎくしゃくしてきた。

小澤は、「N饗で僕が、メシアンの『トゥーランガリラ交響曲』を初演指揮した。それ以来、おかげで、おれは苦労している。(笑)」[11]」とのちに語った。

小澤は、自著に「おわらない音楽」に、団員がボイコットした経緯を書いている。フィリピンでベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を演奏したときに、ピアニストがカデンツァ[12]を弾いている途中でうっかり指揮棒をあげてしまうミスをした。終演後に、年配の団員から「おまえやめてくれよ。みっともないから。」とクソミソに言われた。小澤は、「申し訳ありません。」と平謝りするしかなかった。さらに「ブラームスもチャイコフスキーも交響曲を指揮するのは初めて。必死に勉強したけど、練習でぎこちないこともあっただろう。オーケストラには気の毒だった。」と書いた。

ニューヨーク・フィルハーモニーの上層部が来日したとき、音楽会の前日に赤坂のナイトクラブに呼ばれた。小澤は誘いを断れずにそこへ行き、朝の6時半まで飲んで、翌日の練習に遅刻した。

こうした小澤への嫉妬に加え、遅刻したとかのささいなミスが重なり、さらに11月の定期公演が失敗したときに、団員たちが「今後一切小澤の指揮する演奏には協力しない」とボイコットを表明した。彼らは、小澤がいかに無礼か、音楽の伝統を知らないかとマスコミに吹聴した。マスコミは、「海外で賞を取り、チヤホヤされて増長した困った若者」という論調で小澤を揶揄した。

NHK交響楽団側が「協力しない」という内容証明を送ったことに対し、小澤は契約不履行と名誉棄損の訴訟を起こした。事態は泥沼化の様相を呈しはじめた。

日本では若いという理由で、海外で評価された若者を正当に評価しない風潮に対し、危機感をいだいた同世代の演出家、浅利慶太と作家、石原慎太郎がたちあがった。

小澤は、楽団員がすわる椅子と譜面台が並んだだれもいないステージの指揮台で、楽団員を待っていた。その姿を、浅利と石原から連絡を受けた報道陣が写真を撮り、「天才は一人ぼっち」、「指揮台にポツン」などの見出しで報じた。これが功を奏して、世論は 《若き天才》 VS 《権威主義で意地のわるい狭量な楽団員》 の構図へいっきにかわった。

この事件は、他の若い文化人にとっても他人事ではなかった。いつまでも居座わりつづけ、力をにぎる権力者たちとの世代間闘争になった。三島由紀夫、谷川俊太郎、大江健三郎、團伊玖磨、黛敏郎、武満徹など、日本を代表する錚々たる作家や詩人、作曲家がくわわった。最終的に、吉田秀和、黛敏郎らの仲介で、小澤はNHK交響楽団と和解したが、その内容は訴訟を取り下げるだけのもので、NHK交響楽団に復帰するものではなかった。

小澤征爾は頭を下げるつもりも、もう日本へ戻るつもりもなかった。この事件を契機に日本で指揮をする気が失せてしまった。

小澤征爾は、1984年に武満徹と対談した「音楽」で、楽団員と対比しながら指揮のことを語っている。[13]

小澤 「シャルル・ミンシュは天才だね。オーケストラを雰囲気で弾かしちゃうんだよ。酔っぱらっているような足どりで出ていってね、サーっと振る。その瞬間にもう完全に彼がオーケストラの主役なわけ。これは実は大変なことだよ。楽員の海千山千が百人ですからね。海千山千と言っちゃ悪いけど、ほんとうにそうなんだから。オーケストラの人は、生涯それでめしを食っているんだから。・・・・僕などは、ああやってもだめ、こうやってもだめ、いくら細かく振っても音や志が伝わらない時がある。(笑)ミンシュの技は、神技か天才だね。・・・・だけど斎藤先生[14]は、どちらかというと天才型じゃない、努力型なんですよ。僕は斎藤先生の伝統を完全に受け継いでいるから、きょうだって、半日声からして、弟子を教えているわけだね。・・・・僕の教え方は、結局斎藤先生から教わったとおりなのね。斎藤先生の方法は、底辺の、オーケストラで、だめなオーケストラを指揮する時のメソードなわけだよ。」

・・・・

武満 「指揮者というよりもトレーナーだね。」

小澤 「そうするとね、この方法はいいオーケストラでは、時には、むしろむだなのよ。だけど僕はおかげさまで、いろんなオーケストラを経験しているから、その区別だけはつくようになってきた。」

武満 「いつごろから。」

小澤 「5,6年前かな。そうするとね、― いいオーケストラ今度日本に来る前にベルリンに行ってたんだけれども― ベルリン・フィルの最初の練習では、斎藤方式をちょっと使うんだけれど、あとは音楽だけで指揮をする。音が合わないと、向こうが悪いという顔をしている。すると、音が自然と合ってくる。これは少しミンシュ的なわけだけど。斎藤方式考え方は、合わなかったら自分の指揮が悪いわけだ。この違いが5,6年前からようやく分かるようになってきたんだけど、その差はとても危険だけど大きいよ。オーケストラの呼吸を見抜き、その瀬戸際を歩く。」

武満 「名人の域に達したわけだ。すなわち、名人は危うきにあそぶ。」

小澤 「いや、名人の域じゃない。瀬戸際に達しただけだ。ただこの違いは年期がたたないとわからない。20年前だったらその瀬戸際から落ちてそのまま死んでしまうわけだ。N饗みたいにボイコットされて、はい「さようなら」というわけだ。自分のオーケストラの場合は、おっこちてもまた戻れるけど、人のオーケストラの場合は、おっこちない方がよいから、落ちないようにしている。・・・・ベルリン・フィルでかれこれ17,8年になるから、・・・それだけ長くつき合っていると、もうおっこちたっていいわけよ。・・・・かえってうまく鳴るんだ。日本では新日フィル。アメリカじゃ、もちろんボストン・シンフォニーね。1年に何回もおっこちている。でもみんな、『あ、セイジ、またおっこった。』と見てるけど、なんとかはい上がって出来るわけ。やはり指揮という商売は傍目にみたほど楽じゃないよ。海千山千を相手に、他流試合みたいな、生きるか死ぬかを年中やっているんだから。」

・・・・

武満 「ただ、あなたが昔から変わらないのは、ほんとうに音楽に没入することだね。

・・・・

小澤 「あなたは没入というけれども、音楽は集中しかないということを(僕が丁稚をしていた斎藤先生は)しょっちゅう言っていたものね。それは音楽だけじゃないんだって。パーフォーマンサーというのは芝居とかバレエとかスポーツとかは全部ですって。ある決定的瞬間に集中できない奴はだめだというんです。・・・・カラヤン先生は内的で、『セイジ! 振りすぎる。棒なんかどうでもいい、流れがあればいい。精神が終わりまで持続すればいい。じーいっと立っていればいい』、そういう禅問答みたいなことを半年間ぐらいやられたいんだよ。・・・・そして演奏を盛り上がらせるには、演奏家の立場よりも聴衆の心理状態になれ、理性的に少しずつ盛り上げてゆき、最後の土壇場に来たら、全精神と肉体をぶっつけろ!そうすれば客もオーケストラも自分自身も満足する、ということを教えられた。・・・・ミンシュ先生からは、練習では何も注意されなかったけど、『スーブル、スーブル、力を抜け、頭の力も体の力も手の力も全部抜け!』と言われたのを覚えている。シャルル・ミンシュの指揮はファンタスティックな天才的な神技で、カラヤンの指揮棒は観客をあっという間に引きつける魔法の杖だった。だから僕は本当に幸運だった。」

—————-

彼は、NHK交響楽団と分かれた後、まえとおなじように、世界を飛びまわりつづけた。のちに、交響楽だけではなくオペラの分野にまで成功を広げた。もしこのとき楽団に頭を下げていたら、彼の成功はなかっただろう。しかし、このトラブルの後アメリカに戻った小澤は、時間が過ぎるばかりで仕事がなかった。

1963年6月、代役で出たラヴィニア音楽祭でシカゴ交響楽団とのはじめての共演が大成功し、小澤は、翌年のラヴィニア音楽祭の音楽監督の地位を獲得した。この時に、小澤は武満徹の「弦楽のためのレクイエム」を演奏した。この曲は、ストラヴィンスキーが激賞した曲だった。

小澤は、武満徹の曲を積極的に取り上げ、レパートリーの柱にした。武満は、琵琶と尺八をオーケストラのソリストにした代表作「ノヴェンバー・ステップス」などの名作を発表し、相乗効果があった。

10月に、東京・日比谷に日生劇場が開場し、杮落としにベルリン・ドイツ・オペラ[15]の引っ越し公演でカール・ベーム[16]とロリン・マゼール[17]が指揮をしてオペラを上演した。小澤も呼ばれて、武満の「弦楽のためのレクイエム」、ビゼーの交響曲、ブラームスの交響曲第2番を指揮した。

このあとも小澤は、日本へNHK交響楽団以外の仕事で日本に帰ってくるが、拠点を北米大陸においた。

1964年1月、29歳の小澤征爾はトロント交響楽団と、やはり武満徹の「弦楽のためのレクイエム」をいれたプログラムでカナダ・デビューをした。その演奏はカーテンコールが15分間もつづき、伝説の大成功[18]になった。グールドは、この武満の初期の代表作をストラヴィンスキーが激賞した[19][20]ことを知っていたから、映画「砂の女」を見たときに、武満が音楽を担当しているとすぐにわかった。

このときの成功は、華々しいものだった。モントリオール交響楽団に24歳のインド人、ズービン・メータがなり、積極的な展開で楽団が活性化していたことが背景にあり、チェコ人のワルター・ジュスキント[21]が9年間務めていたトロント交響楽団の常任指揮者は、1965年9月のシーズンから、小澤征爾が後任になることがきまった。

その交代を実現させたのは、グールドのマネージャー、ウォルター・ホンバーガーだった。1962年に、ホンバーガーはトロント交響楽団の専務理事になっていた。観客動員数を増やそうとしていた彼は、ラヴィニア音楽祭で指揮する小澤征爾を聴き、実力をよく知っていたから、小澤征爾のマネージャーのウィルフォード[22]にトロント交響楽団への就任を打診していた。

小澤征爾が、師匠のバーンスタインにトロント交響楽団の常任指揮者に就任すると最初に説明したとき、当時はこの楽団はさほど有名でなかった。このため、バーンスタインは、「セイジはニューヨークにいて、良いオーケストラだけを指揮するべきだ。」と難色をしめした。しかし、小澤は「いや、今の僕にはレパートリーを作ることが必要なんだ。」と必死になって説得した。

小澤征爾はが、トロントについてしばらくたったとき、父母をトロントへ招待した。すると父親が、「ベトナム戦争をやめさせねばならん。二度と東洋人同士を戦わせてはいかん。アメリカにも行って、一番話がつうじそうなロバート・ケネディに俺の意見を伝えたい。」と言い出した。ロバート・ケネディは、元アメリカ大統領、故ジョン・F・ケネディの弟で上院議員だった。

結局、小澤征爾の友人で演出家の浅利慶太が、自民党の衆議院議員、中曽根康弘[23]を紹介してくれた。中曽根康弘がロバート・ケネディへ渡す紹介状を書き、ワシントンでの面会が実現した。小澤の父の主張は、「日中戦争の経緯に照らしても、民衆を敵にしてしまったこの戦争は勝てない。アメリカは武力で勝とうとするのではなくて、発電や土木の技術とか、文明の面で優れているところを共産主義国に見せるべきだ」というものだった。ロバート・ケネディは、予定時間をオーバーしても面会を切り上げようとせず、手応えに父親は喜んだ。

江戸京子との離婚 「おわらない音楽」と「週刊新潮」

小澤征爾は、トロントで精力的に武満徹の曲を取り上げ、その演奏は高い評価を得た一方で、カナダでの江戸京子との私生活は、すぐにうまく行かなくなった。

小澤征爾は自著「おわらない音楽 私の履歴書[24]」で次のように書いている。

「トロントでの仕事はまずまずだったが、私生活は立ちゆかなくなっていた。結婚した江戸京子ちゃんはピアニスト。どちらかが音楽の勉強をしている時、もう一方は、勉強に集中できない。『音楽家同士の結婚は難しい』と誰かに言われたことがあった。確かにそのとおりだった。海外にいるときはいつも別居。結婚当初からうまくいかなかった。」

「最後にうちのおやじと京子ちゃんのおやじの江戸英雄さん、仲人の井上靖さんの話し合いになった。そこに僕が呼び出されて、最終的に離婚が決まる。・・・・後に僕が再婚し、娘の征良が生まれた時は、・・・・京子ちゃんも「赤ちゃんに会いたい」と言う。会わせると、同じように祝福してくれた。それから僕たちは友人に戻り、今も良い関係が続いている。」

小澤征爾の自著「おわらない音楽 私の履歴書」にたいし、江戸京子が小澤と離婚した経緯を、1979年に雑誌週刊新潮が「小澤征爾に懲りた江戸京さんが14年目に再婚の相手」というタイトルで報じている。

「コンセルバトワールを出て、小澤氏と結婚したとき、小澤氏は頭角を現しつつある若い指揮者であり、江戸さんはソリストとして世に出たいと思っていた。が・・・『ピアニストとして練習するにしても、自分が弾きたい時に弾けませんしね。主人が練習に疲れて家に帰ってきて、もう音は聞きたくないという。その気持ちもわかりますしね。それで議論になると、結局は、“オレが稼いでいるんだから、オレの意見を尊重しろ”ということで押し切られてしまう。・・・自分が生活力を持てば納得のいく生活ができるんじゃないかと。』」と江戸京子はインタビューに語った。

記事は、「父親の予想どおりだった離婚」という見出しで続く。

「父親の江戸英雄氏は、娘と小澤氏との結婚の行く末を初めから危ぶんでいた。結婚式の当日、“花嫁の父”は、『二人の結婚に反対だったし、今も懸念している』という意味の異例の挨拶をしたほどである。」

「間もなく、桐朋短大を出た小澤氏がパリへやってくる。『パリで二人きりで会ったら結婚に発展するんではないかと心配して、父は征爾に、私に会うなといったんです。父は音楽家が嫌いでした。芸術家というのは自由に自分の生きたいように生きるから、すぐに他の人が好きになったりするんじゃないかと考えたんです。』」

小澤征爾が、パリへ出航するさい、同級生の父親である、サンケイ新聞社長の水野茂夫氏が出した50万円のうち20万円が江戸英雄が出したのではないかと記事は書き、パリで娘の京子に会わないようにさせるのが趣旨だったと書いた。

それでも二人は結婚するのだが、「案じられたとおり、銀座のバーのマダムやら、ファッションモデルの入江美樹(小澤氏は江戸さんと離婚後、彼女と再婚)との仲がウワサされるようになり、結局、二人は離婚に至った。」

4年間の結婚生活の末、二人は1966年に離婚した。小澤征爾は、1968年までトロント交響楽団の常任指揮者だったから、グールドは小澤のプライベートの経緯をよく知っていた。グールドは、自分の女性関係を徹底的に秘匿し、彼は、プライベートを守ることは芸術家にとって許容されるべきだと考えていた。しかし、彼は他人のゴシップを知り、あれこれ詮索するのは好きだった。

小澤征爾のグールドの回想とグールドの“小澤征爾の身びいき記録”

小澤征爾は、1967年のグールドを「終わらない音楽」にこう書いている。

「ハンバーガー[25]がマネージャーを務めていたピアニスト、グレン・グールドとも親しくなり、共演の話が持ち上がった。放送局で演奏し、録音もする計画だ。何度も打ち合わせして、当時としては画期的なプログラムができあがった。現代曲や、バッハのチェンバロ曲をピアノで弾くのとか。なのに直前になってグレンが「嫌だ」と言って立ち消えに。そのくせ、平気な顔で僕と酒を飲んでいる。変わっていたが、面白い男だった。共演が実現していればどうなっていただろう。残念な話だ。」

—————-

一方、グールドは、小澤征爾がトロント交響楽団の常任指揮者に就任してからしてから二度、江戸京子をピアノのソリストとして迎えたことを、《身びいきということでは文句なしの地元記録を作ったようだ》と、グールドは、1965年8月、「時と時を刻むものたち」[26]と題する評論をミュージカル・アメリカ[27]に書いている。

「西欧音楽のどちらかといえば遅れた慣習の一つは、指揮者に「常任」「終身」「客演」指揮者の3通りがあることだ。「終身」指揮者は、ベルリン・フィルなどに例があるが常駐しているわけではなく、終身指揮者をおくと、独裁体制をもたらし役員会、婦人会、記者たちは、数シーズンしか従いきれない。常任指揮者が広範なレパートリーを持っていれば、高額出演料をとる客演指揮者を招かなくともすみ、常任指揮者のサラリーがでる。家族の落ち着き先を決めたり、中二階付きの新築の家に室内プールを足したりしなくてはならない彼としては、ロシア語しか話さない80過ぎの、ビザに問題のある客演指揮者以外は、うかうかとしていられない。そこで常任指揮者はほかのどんな演奏家も要求されないほど大きなレパートリーの重荷を背負いこむ。オイストラフ[28]にシェーンベルクの作品36に取り組むように求めないし、シュナーベル[29]に気分を害してまでバッハを弾いてほしいと思わないのと同じだ。しかし、常任指揮者となるとこれが要求される。」

「うそではない。ほとんどの常任指揮は、たいていの2回目のシーズンまで、定期会員にまじって臨時の聴衆が新米の指揮者の試練を見学に来る。しかし、3シーズン目ごろになると、常任指揮者は自分がもはや切符売場で責任を果たしていないことをかならず思い知らされ、客演指揮の巨匠たちとの契約をただちに増やすよう助言せざるをえなくなる。そうした巨匠たちの途方もない指揮料は、当の常任指揮者の体制に最初の財政危機をもたらす一因となる。」

このあとグールドは、モントリオール交響楽団へあたらしく就任した24歳のズービン・メータを迎え、活発な仕事をしたと書き、そのメータが提供した音楽は、

「流れるような、ヴァインガルトナー風[30]の緩徐楽章がひじょうに好調な、ベートーヴェンの「第九」があり、適度にエゴイスティックな《英雄の生涯[31]》(全体にひじょうに高貴な性格をだしている)があった。他方、国産あるいは輸入の前衛音楽に冒険をすることもあった。このような積極的展開、前進が注目されない訳はない。・・・というわけで、トロント交響楽団の進取に気に満ちた幹部会は、ジョンソン大統領[32]が好んで「迅速かつ適切な対応」と呼んだとおりのすばやい反応をしめし、9年間務めた指揮者ワルター・ジュスキントの辞表を受理した。ジュスキントの9年間は、感受性に富むと同時に学究的な音楽的外貌、百科全書風の広いレパートリー、地元紙の吠えたてる若手記者たちにとことん試されたににもかかわらず、底をつくことのなかった機嫌のよい人柄によって知られていた。」

このあとに、非難ともとれる小澤征爾の評をグールドは、――

「1週間たたぬうちに、その後任にレナード・バーンスタインの副指揮者で『極東問題専門家』の小澤征爾があたることが発表された。 小澤氏について判断を下すのは、たぶんいささか時期尚早であろう。ただ、あちこちで客演指揮をしている実績からすると、指揮戦略を確実に手中にし、プログラム編成にも相当にアカデミックな頭脳を働かせているように見える。そして、身びいきということでは文句なしの記録をつくったようだ。(かれは第1回、第3回のピアノ・ソリストとして、自分の妻と契約するようはからった。エミール・ギレリスに次ぐ、ホッケー流に言えば、第2のスターというわけだ。)」

括弧書きの部分にある《エミール・ギレリスに次ぐ、ホッケー流に言えば、第2のスター》とは、何をいっているのかとは、――

《エミール・ギレリス[33]に次ぐ》という部分の意味はこうだろう。

グールドは、西側のピアニストとして初めて共産圏で演奏し、“雪解け”を両陣営に実感させたのは、1957年だった。ところが、1958年の第1回チャイコフスキー国際音楽コンクールで優勝したのは、グールドの友人のヴァン・クライバーン[34]で、演奏終了後、鳴りやまない大喝采、スタンディングオベーションが長い時間続いた。その審査員長を務めていたのがギレリスだった。このコンクールの開催には、スプートニク1号の打ち上げに成功したソ連がその国力を世界へ知らせる意図があった。まったく冷戦の共産圏で開催されたピアノ・コンクールで、西側のクライバーンが優勝し”雪解け“を実現したとアメリカ国民は大喝采をし、帰国したときにはニューヨークで紙吹雪が舞う凱旋パレードが起こった。ヴァン・クライバーンの優勝には、ギレリスの政治的意図があることが明白だった。ギレリスだけでなく、ピアニストで審査員のスヴャトスラフ・リヒテルは、クライバーンに満点の25点を、他の者すべてに0点をつけた。グールドは、クライバーンの受賞は政治決着であり、コンクールの無意味さを苦々しく思っていた。

また、《ホッケー流に言えば、第2のスター》という部分は、グールドは、北米アメリカにおいてさかんなホッケー・リーグ(NHL=National Hockey Leagueを念頭に例をあげ、ホッケーの試合では、選手の活躍に応じ、ファースト・スター、セカンド・スター、サード・スター、週間スター、月間スターなどと選手を称えることを引き合いにだした。

グールドの文章はわかりにくい。しかし、あらためて要約すると、―― 小澤自身の評価を下すには時期尚早だが、ギレリスがヴァン・クライバーンをチャイコフスキー・コンクールで優勝させたように、小澤征爾が指揮者の立場を利用して、江戸京子をソリストに迎え、セカンド・スターの地位を与える身びいきの文句なしの記録を作った―― と書いていた。

このグールドの評論は、しばらく続き、グールドは過激で意味不明なことを言っていた。というのは、残る部分では、実在の人物としてジョージ・セルの名前だけがでてくるが、どこまで本気なのか、実在しない架空の指揮者やオーケストラを、あたかも存在するようにでっちあげながら書いている。その結論部分では、曲づくりが《民主的にプログラムされた》有線式電子機器によって指揮と演奏が分離されるだろうと、大いなる皮肉とも予言とも判断しがたい文章で締めくくっている。最後の一文は、「わたし自身で@%C書いた$$$以外は$!!!」と書き、ユーモアのつもりだろうが、意味不明でだった。

小澤征爾のヴェラとの再婚、映画「他人の顔」

小澤征爾は、1965年にトロント交響楽団の常任指揮者となり、トロントに拠点を得てからも、年に1度は日本へ帰って日本フィルハーモニーや読売交響楽団を指揮していた。1966年、小澤は江戸京子と離婚し、1968年、「バツイチ」の小澤は9歳年下のモデル、入江美樹(小澤・ヴェラ・イリーン)と「美女と野獣婚」[35]といわれる再婚をした。

入江美樹は、白系ロシア人貴族のクォーターで、人気テレビ番組の「シャボン玉ホリデー」のマスコットガールやNHKの紅白歌合戦の審査員役などをして人気があった。1966年には、阿部公房の「他人の顔」が、勅使河原宏監督による映画が「砂の女」に次いで製作され、顔にケロイドがある女の役で出演した。入江美樹は、「世界で一番美しいモデル」が、顔にケロイドがある役で映画出演すると大きな話題になった。

小澤と入江美樹がはじめて会ったのは、入江の実家のクリスマス・パーティーだった。そこには、彼女のモデル仲間や人気俳優の岡田真澄、映画監督の勅使河原宏ら錚々たる面々の美男美女が集まっていた。気おくれしたという小澤が、二階で酒を飲んでいると、美樹の父がやって来て、二人は意気投合したという。小澤は、いつも同性で目上の力のあるものに好かれる才能を発揮した。

小澤は、美樹に日本フィルのコンサートのチケットを渡し、彼女が実際にコンサートへやってきて、ときどき会うようになった。結婚するきっかけは、パリへ行った美樹が結核で突然喀血し、知らせを知人から聞いた小沢がトロントからすぐに駆け付けた。そこで、彼は一晩だけ看病をしてトロントへ引き返したというエピソードを披露していた。

映画「他人の顔」は1967年にニューヨークでも公開された。映画音楽に使われた音楽は、やはり武満徹が作曲し、知的で印象深い前衛の現代音楽が全編にながれた。阿部公房は、ノーベル文学賞の候補に毎年あがるほどの人気があり、グールドは映画をみただけではなく、すぐに英訳された原作もすぐに読んだ。

小澤征爾は、1969年、トロント交響楽団の常任指揮者を辞任、その後は、ボストン交響楽団、サイトウ・キネン・オーケストラ、ウィーン国立歌劇場の音楽監督などで活躍をつづけたが、彼のゴシップはその後もつづいた[36]。

おしまい

[1] 「終わらない音楽 私の履歴書」日経新聞社から

[2] コンセルバトワール 音楽・演劇などの専門学校。特に、フランスのパリ国立高等音楽院をさす。

[3] シャルル・ミンシュ (1891 – 1968)ドイツ帝国領であったアルザス地方ストラスブールに生まれ、のちフランスに帰化した指揮者。

[4] タングルウッド音楽祭 バークシャー音楽祭の名前がタングルウッド音楽祭に名前が変わった。教育音楽祭である。

[5] ハロルド・ショーンバーグがグールドを酷評 《神秘の探訪P.226》ショーンバーグは、ブラームスピアノ協奏曲第1番の演奏を<タイムズ>紙に「グレン・グールドの心」と題してピアニストAからピアニストBへの手紙という形で、早く弾けない、重すぎ、内にこもりすぎ、壮麗さや力や活力に欠けると非難した。バザーナは、聴衆は受け入れているのにも拘わらず、批評家の反応が、コンサート引退の直接的な原因と考えている。

[6] アーロン・コープランド

[7] 100ドル 100ドル✕4週✕360円/17,000円=8.5

[8] ミトロプーロス (1896 – 1960)主にアメリカ合衆国で活躍したギリシャ人の指揮者・ピアニスト・作曲家。ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団に1949年に常任指揮者。1951年から同管弦楽団の首席指揮者に就任し、1957年にレナード・バーンスタインに後を譲った。この間、1954年からはメトロポリタン歌劇場の常任指揮者としても活動した。

[9] メシアン シャルル・メシアンOlivier-Eugène-Prosper-Charles Messiaen, 1908-1992フランス、アヴィニョン生。現代音楽の作曲家、オルガン奏者、ピアニスト

[10] トゥーランガリラ交響曲 https://www.youtube.com/watch?v=AGbAYS1Jwgg(第5楽章)

[11] 「音楽 武満徹、小澤征爾」新潮社

[12] カデンツァ 独奏者がオーケストラを背景に独奏を披露する聴かせどころ。

[13] 「音楽」(小澤征爾、武満徹 新潮文庫)

[14] 斎藤先生 小澤征爾の恩師。

[15] ベルリン・ドイツ・オペラ ベルリン・ドイツ・オペラはベルリンにある歌劇場。1961年に再びベルリン・ドイツ・オペラとなる。歴代の音楽総監督のひとりにロリン・マゼールがいる。1963年にカール・ベームとマゼールを指揮者として初来日。日本への欧米歌劇場引っ越し公演としては初めてであり、ベーム指揮の「フィガロの結婚」「フィデリオ」のライブ録音が残っている。

[16] カール・ベーム

[17] ロリン・マゼール

[18] 伝説の大成功

[19] ストラヴィンスキー 「音楽 小澤征爾・武満徹」年表から。「弦楽のためのレクイエム」は、1957年、武満が27歳のときに作曲された。

[20] ストラヴィンスキー 《神秘の探訪 ケヴィン・バザーナ》ストラヴィンスキーは、グールドの大ファンで、1960年テレビで共演した際、音楽的才能に驚愕したことを公言して憚らなかった。翌年、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ作品110第31番をロサンゼルスで聴き「その晩、初めてベートーヴェンの後期ソナタが理解できた」との手紙を送った。ストラヴィンスキーは、1962-1967年のあいだに何度もトロントを訪れ、自作のピアノとオーケストラのためのカプリッチョをグールドと共演したがっていた。ジョン・ロバーツは、二人を昼食の席で会わせた。しかし、ストラヴィンスキーの音楽を好まぬグールド(たとえ作曲家本人の前でも態度は変わらず)〈カプリッチョ〉の話が出ると巧みに話題を変え、デザートが出る前に辞去してしまった。のちに、グールドは楽譜を見ることさえ拒否した。一方のストラヴィンスキーは、奇妙なことにグールドのことを自分が出会ったなかで最もハンサムな人のひとりだったとロバーツに語っている。

[21] ワルター・ジュスキント (1913 – 1980)は、チェコの指揮者。1956年から1965年まではトロント交響楽団の首席指揮者。1968年からはセントルイス交響楽団の音楽監督に就任し、1975年まで務めた。

[22]ウィルフォード Ronald A. Wilford「クラシック音楽の最大のパワーブローカー」と評されているアメリカの音楽マネージャー。 」。彼はコロムビアアーティストマネジメントで50年間過ごし、クライアントには指揮者ジェームズレヴァイン、小澤征爾、リッカルドムーティが含まれていた。Wikipedia

[23] 中曾根康弘 1960年まで科学技術庁長官をしていたが、この時は無任所で、1982年の総理大臣になる。

[24] 「終わらない音楽 私の履歴書」小澤征爾 日本経済新聞出版社

[25] ハンバーガー グールドのマネージャーのWalter Hombergerのこと。小澤征爾は、ホンバーガーと表記せずに、ハンバーガーと書いている。

[26] 「時と時を刻むものたち」 「グレン・グールド パフォーマンスとメディア 著作集2」(ティム・ペイジ編 野水瑞穂訳 みすず書房)P243

[27] ミュージカル・アメリカ クラシック音楽に関するアメリカ最古の雑誌で、1898 年に初めて印刷版が発行された。Wikipedia(英語)

[28] オイストラフ David Fiodorovich Oistrakh/Eustrach、1908 – 1974ロシア帝国のオデッサ(現:ウクライナ)出身のユダヤ系ヴァイオリニスト、指揮者。チャイコフスキーやブラームスといった情感豊かな楽曲を得意とする

[29] シュナーベル アルトゥル・シュナーベルArtur Schnabel, 1882 – 1951スイス・アクセンシュタイン Axenstein)生まれ。オーストリア→アメリカのユダヤ系ピアノ奏者、作曲家。シュナーベルのレパートリーは狭く、ベートーヴェン以外ではモーツァルトやシューベルト、ブラームスなどをレパートリーとしていた。

[30] ヴァインガルトナー 1863〜1942オーストリアの指揮者・作曲家。リストに師事。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の指揮者などを歴任。

[31] 『英雄の生涯』(えいゆうのしょうがい、Ein Heldenleben)作品40は、リヒャルト・シュトラウスが作曲した交響詩。『ドン・ファン』から始まるリヒャルト・シュトラウスの交響詩の最後の作品である。

[32] ジョンソン大統領 アメリカ合衆国第36代大統領。民主党。1963年、ケネディ暗殺に伴い副大統領から昇格し、翌年北爆を開始してベトナム戦争を本格化させた。内政では「偉大な社会」を提唱し、公民権法を実現した。

[33] エミール・ギレリス ウクライナ・オデッサ出身、ユダヤ系。1958年にチャイコフスキー国際音楽コンクールピアノ部門の審査員長も務めていた。他の審査員の中にはリヒテルの名も。この時の優勝者がヴァン・クライバーンである。クライバーンはアメリカ人にも関わらず、思いっきりソ連ホームの国際コンクールで優勝したことにより、米国では英雄視された。審査員達も「アメリカ人に優勝させて良いのか?」とかのフルシチョフにわざわざ確認をとったのだとか。そして、フルシチョフは「彼が一番なら良いじゃないか。」と答えたとのこと。そんな訳でアメリカでは一躍時の人となった。ギレリスはロシア音楽界の重鎮として、チャイコフスキー・コンクールの審査員長を長きに渡って務めた。

[34] ヴァン・クライバーン 1934 – 2013アメリカのピアニスト。1958年、23歳で第1回チャイコフスキー国際コンクールで優勝。このコンクールは1957年10月のスプートニク1号打ち上げによる科学技術での勝利に続く芸術面でのソビエトの優越性を誇るために企画された。クライバーンのチャイコフスキー協奏曲第1番とラフマニノフ協奏曲第3番の演奏後はスタンディングオベーションが8分間も続いた。審査員一同は審査終了後、ニキータ・フルシチョフに向かって、アメリカ人に優勝させてもよいか、慎重に聞いた。フルシチョフは「彼が一番なのか?」と確認、「それならば賞を与えよ」と答えた。冷戦下のソ連のイベントに赴き優勝したことにより、一躍アメリカの国民的英雄となる。このコンクールに審査員として参加していたスヴャトスラフ・リヒテルは、クライバーンに満点の25点を、他の者すべてに0点をつけた。(付け加えると、クライバーンは、受賞後ツアーで消耗し、ピアノを満足に弾けなくなる。)

[35] https://audio.kaitori8.com/topics/seijiozawa-story/

[36] ゴシップ 2022年7月、雑誌女性セブンに、記事「小澤征爾30億円資産巡る長女と長男引き裂かれたファミリーツリー」に、「約20年前近く前、小澤の浮気をめぐり夫婦喧嘩になり財産の大部分をヴェラに渡すと約束して許しを得た」と書かれている。