親爺が「今の世の中、何か変だな。」と思うようになって、しばらく経つ。ヨーロッパでは、アフリカの旧植民地だった国から貧しいイスラム系の移民が押し寄せ、受け入れた国で少女をレイプしたり、その国の文化に溶け込むことなく移民同士が住む地域を作り治安が悪化し、元々の住民は歓迎していないのに、政府やマスコミは、差別主義者と呼ばれることを恐れ、多様性やヒューマニズムの看板をいつまでも下ろすことなく、移民対策に本腰を入れようとしない。そのせいで、移民受け入れに反対する右派が勢力を拡大し、国家が分裂しそうな様相を呈している。そのとこについては、前に「西洋の自死」という本を読みブログに書いた。以下をクリックすると出てきます。

どうやら、これはアメリカでも同様で、元祖はアメリカなのかもしれないと親爺は思うようになった。

例えば、アメリカ各地の大学などにある建国の英雄たちの像が引き倒されり、真偽のほどを詳しく知らないが、白人が衆人環境の下で、「白人で悪うございました。」と自己批判を迫られたりすることがあるという。実際問題として、国連代表や広報官は黒人だし、政府の広報官もそうだ。勿論人種を理由にした差別は許されないというのは正しいが、「ポリコレ」[1]とも言えそうだ。

人種によって《下駄を履かせて》入試の合格点などを変える制度を『アファーマティブ・アクション』(affirmative action=積極的差別是正措置)というのだが、先日、アメリカの連邦最高裁で、これが憲法違反だという判決が下りた。バイデン大統領は、直ちに反対を表明した。つまり、「逆差別」政策が公然とこれまで取られてきたわけだが、こうした「逆差別」は、正しいのかどうか。公平性をゆがめたり、当事者の能力向上に逆効果だったり、社会の合理性を欠くのではないかという疑問が当然ある。

他方で、LGBTQがアメリカではブームになっているという。アメリカの小学生の子どもたちの多くが、「ぼく(わたし)は、本当に男(女)なんだろうか?」と疑問を持ちながら暮らしているという。

ワシントンに住む国際政治アナリストの伊藤貫さんという方がYOUTUBEで言われているが、第二次大戦前には、LG(レズビアンとゲイ)の比率は1.7%、1945年から1965年のベビーブーマー世代の時期は、2.7%だった。ところが、その比率は8~9%になり、ここ5,6年で2倍になったという。特にひどいのが、UCLA法学部の調査で40%に達すると言われ、CDC(アメリカ疾病予防センター)の調査では、高校生の24%(男約10%、女40%)がLGBTQの問題を抱えていると言われるようになっている。 ここまで《性自認》に対する疑問が高率になると、何かのバイアス(世間の宣伝操作とか)が働いた流行が広がっているとしか思えない。

方やで、学校教育も腐敗しており、アメリカの公立学校では、差別を助長するとして、学生たちの成績をつける試験をしなくなっていると伊藤貫さんは言う。

[1] 「ポリコレ」というのは、”Political Correctness”から来たもので、直訳すると「政治的正しさ」という意味だが、これが行き過ぎている。つまり、アメリカでは「Black(黒人)」と表現していたものを差別感があるので、「African American(アフリカ出身のアメリカ人)」に変えたが、アフリカから来た人たちばかりではないという問題が残っている。他の例として、女性を表す冠詞「Mrs.」と「Miss」が統一され「Ms.」になったり、「看護婦」が「看護士」、「スチュワーデス」が「キャビンアテンダント」になったり、「痴呆症」から「認知症」への用語変更などもそうである。問題は、この「ポリコレ」が行き過ぎ、些細なことや本質と関係ないところを批判され、炎上させる手段として使われることだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

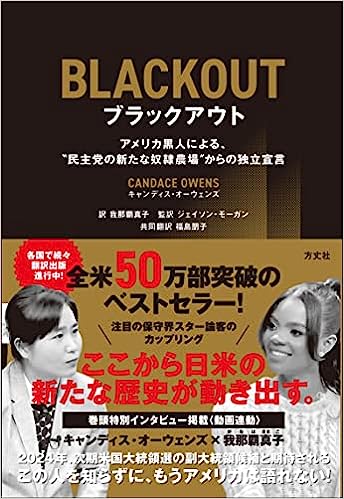

さて、ここからはこの『ブラックアウト』(キャンディス・オーウェンズ)の内容を見ながら、考えたい。東京女子大学学長の森本あんりさんの記事がこの本の内容をうまく要約されている。

https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/review/20220620-OYT8T50059/ ☜ 読売新聞(森本あんり(神学者・東京女子大学長))の記事から

- 「ブラックアウト」の題名は、普通なら「停電」という意味だが、本書では黒人にリベラルメディアという偽りの灯からの脱出を呼びかける言葉になっている。

- 著者によると、アメリカの黒人が直面している問題は、人種差別ではなく家庭の父親不在であり、それを奨励する大きな政府であり、自立と勤勉さを阻害する福祉制度である。

- 2016年にトランプが勝利すると、リベラルは投票に行かなかった黒人たちをなじった。ジョンソン政権以来、黒人を便利な無言の票田としか見ていなかったからである。リベラルが黒人を自律的な能力主体とみなさなかったため、格差は増大し、失敗を社会や差別のせいにする安易な被害者意識だけが積み上がった。

- 著者は昨今のBLM運動にも手厳しい。黒人が警察官に殺されるより、警察官が黒人に射殺される方がよほど多く、シカゴでは殺人事件の7割が黒人同士によるものという。#MeToo運動も、男らしさや夫への依存を 蔑さげす むリベラルな白人女性のもので、家族と信仰と教会を大切にする黒人の友にはならない。

- 今日、父親不在で育つ黒人は75%に上るが、この数字は家族がバラバラに売られた奴隷制時代よりも悪い。政府も、父親のいない家庭だけに貧困給付金を配る。かくて国家予算最大項目の福祉は、父親の役割を期待されない無責任男性を生産し続ける。これが黒人「再奴隷化」の仕組みである、と著者は解説する。

- こんな主張をするのは目立ちたがり屋の例外だ、と言うのは容易である。だが、現在の比率で黒人票が共和党に流れ続ければ、今秋の中間選挙だけでなく、次の大統領選挙も民主党に勝ち目はない。その帰結を、全世界の人々が 否応 なく受け取ることになるのである。我那覇真子訳。

上の文章で、「リベラル」と書かれているのは、民主党あるいは民主党支持者と読んで差し支えない。つまり、民主党の福祉政策によって、長年、黒人が民主党へ投票するシステムが出来上がっているが、これが黒人の置かれている問題の大前提としてある。

その上で、キャンディス・オーウェンズが支持するトランプ前大統領が演台で、過去60年以上にわたる大きな問題の黒人社会における貧困、教育の欠如、家庭崩壊について、次のように語っているという。

「アメリカの黒人が直面している最悪の問題は、白人至上主義ではなく、《堕落してしまった学校制度》であり、警察による人種差別ではなく、《家庭での父親不在》であり、人種差別的な雇用市場ではなく、《勤勉さと自立への道を阻害する福祉制度》である。」

彼女が言うには、黒人は本来、「黒人はお行儀のいい、悪いなんてことに反応しないのです。私たち黒人は、アメリカでも最も《ポリコレ》の真逆をいく集団です。ヒップホップを生み出し、アメリカ文化を堅苦しいものから遠ざけた集団なのです。」

ところが、長年の民主党の政策によって、黒人はずっと被害者の立場に置かれて来たし、黒人は甘んじてきた。おかげで、「黒人社会は、《ポリコレ》によってゆっくりと死を迎えようとしていました。長い間、私たちはオープンで正直な対話よりも、事なかれと見かけを気にした対話をしてきました。私たちは、真実を見つめることによって勝者になることを学ぶよりも、都合のいい噓や被害者であり続けることを受け入れることのほうを学んだのです。・・」

だから、この本の結論は、「黒人は民主党が作った奴隷農場から抜け出さないとならない(ブラックアウト)。」となる。

親爺の結論

この《ポリコレ》の正体を考えるには、現代の思想である哲学の発展があるのではないかと親爺は思っている。つまり、現代哲学をテコにして導き出された《ポリコレ》を使い、発言者を徹底的に批判して社会的生命を奪うことで、対立する勢力を打倒しようする別の勢力があり、彼らは現在主流の哲学を上手に利用しているのではないかと感じている。

この哲学の流れのことは、ごく最近親爺が知ったことで、YOUTUBEはかなり見たが、実際の本を読んだのはごくわずかで、ほぼほぼ親爺の感想というか、想像の域を出ない。あらかじめ断っておきます。

近代へ至る世界史を考えると、西洋人は自分たちだけが世界の中心にいることが許される人種で、黒人や黄色人種は人間ですらないと考えてきた。だから、先住民を皆殺しにして、世界中を植民地にして、アフリカの黒人奴隷を人間のカテゴリーに入れずに西洋諸国は発展したが、反省せずに済ましてきた。 この思想の背景には、西洋思想が他の思想よりも優れ、西洋思想がもたらした科学技術の進歩が、世界の発展をもたらし、西洋人が頂点に立つ資格があるという様なものだ。この考えは、キリスト教(カトリックとプロテスタント)の考えと非常に密接だった。

西洋人は資本主義を作り、フランス革命では、自由、平等と博愛をスローガンに掲げると同時に、ユダヤ人を虐待しながら発展してきた。果たして、自由、平等を謳う民主主義は普遍的価値なのか。資本主義の歴史も長くない。資本主義で商取引をするためにはグローバリズムが必要で、世界が同じ金融のルールに従わなければならない。グローバリズムは格差を生むだけでなく、環境を破壊し、競争が心の平和を失わせるエンジンである。

ところが、こうした西洋を中心とした進歩主義の考えはひっくり返る。否定し「止揚」(=矛盾する諸要素を、対立と闘争の過程を通じて発展的に統一)することで高次の段階へ進むという弁証法を唱えたヘーゲル(1770-1831)。キリスト教を否定し、「神はいない。自分に従って生きよ。」と言ったニーチェ(1844-1900)。「実存は本質に先立つ。」、「社会へ積極的に参加し、自由を自ら拘束していくことが、自由を最も生かす方法だ」という実存主義を唱えた共産主義者のサルトル(1905-1980)がいた。サルトルはベトナム戦争でも反戦を訴え、世界中で非常に大きな影響力があった。ところが、彼の主張は否定された。

レヴィ・ストロースは、「近親相姦のタブー」について、ブラジルの先住民族のフィールド調査を行い、このタブーが人類共通のものであり、それが「弱い遺伝子を持った子供が生まれるから」という従来の説を覆し、人類は、生来、いろんな部族と交流することで知識を獲得する性質を持っており、その具体的な方法として、《娘》の嫁入りにはどの種族にもタブーがあり、この《娘》の嫁入りは、極めて高いレベルの知識を使って行われていることを明らかにした。

構造主義と言われるレヴィ・ストロースらは、これまでのサルトルたちの《主体》を中心にする哲学に対し反駁し論争になる。しかし、サルトルは有効な反論が出来なかった。 文化人類学者で哲学者であるレヴィ・ストロースが、「近親相姦のタブー」[2]を研究し、この新たな発見によって主張したのは、世界を席巻している西洋の進歩主義は、正解ではないということだ。西洋文明も、世界中にある少数民族の文化と同一のレベルに過ぎない。人類の知恵のレベルは、《いわゆる未開》の民族も西洋人のレベルと同じで、彼らはサステナブルで発展可能な世界をつくる知恵を持っていると明らかにした。

その後構造主義は、ポスト構造主義といわれる主張へと変わっていくのだが、根底には、西洋思想が正解ではないといだけにとどまらず。絶対的な正解はないとか、言語や社会構造が、人間の思考そのものや、その人間の責任に帰すことが出来ないさまざまな制約条件になっているといい、既存の価値観をひっくり返した。

西洋が手に入れた『ダーウィンの進化論』を含む科学技術に対する信仰は、西洋を唯一無二の優れた文明だと考える思想から、西洋と他の少数民族の文明の間に優劣はないという構造主義にたどり着いた。それがキリスト教を否定し、先住民虐殺、植民地支配や黒人奴隷への西洋諸国の原罪意識を遅ればせながら生み出した。 そして同じく西洋中心の進歩主義の過ちに気づいた《ポリコレ》は、これを利用した。

しかし、現状で、実際に起こっていることは、『行き過ぎ』である。この本で言うように、アメリカで起こる殺人事件の7割は、黒人同士の間で起こり、白人警官が黒人に射殺される方が圧倒的に多いにもかかわらず、黒人が白人警官に殺されたという極めて少ない事件がクローズアップされ、過剰に報道される。それがBLM(ブラック・ライブス・マター)の報道であり、LGBTQの報道である。

また、アメリカで強く主張されるのが、《批判的人種理論[3]》(Critical Race Theory)というものである。これは、社会の仕組みが悪いから、黒人が貧困で社会的地位が低いままだというような単純化された理論である。この理論をもとに、小学校で偏向教育が行われ、南部の白人の多い州では「まるで白人が悪者になったような」教育が行われていたりする。こうした批判的人種理論に則った政策は、民主党が推進し、共和党が反対するという構図になっているが、親爺も行き過ぎだろうと思う。

そして、最初に戻って考えると、同じエルサレムで生まれ、同じ神を崇めるユダヤ教もイスラム教も変わらない(ように見える)が、さんざん他民族に暴虐を働いたキリスト教(カトリック、プロテスタント)は大いに変質した。

親爺は思う。《ポリコレ》派は、人間が言語と社会構造から逃れられないという構造主義の思想を使って、差別に苦しむごく少数者の苦しみを大きく取り上げて騒ぐことで、無関係の大多数を巻き込み、社会を分断・対立させ、あげくに多くの人(とくに一般の庶民であるキリスト教徒)を黙らせようとしていると思えてきた。

長くなってすいません。😨

おしまい

[2] 「近親相姦のタブー」 レヴィ=ストロースは、20歳を過ぎほどなく、ブラジルの新設サンパウロ大学で教授となる。休暇を利用して、カデュヴェオ族、ボロロ族の地に足を踏み入れるようになり、その後、ブラジルのナンビクワラ族やトゥピ諸族の現地調査を行うようになった。近親の女性と性交渉(結婚)の禁止は、女性の他集団への移動を促進する。

男性から見て、母方交叉イトコという結婚規則が存在する場合、女性は、A→B→Cという順に、循環的に交換される。(説明省略)

こうした縁組ルールは、女性を他集団へ送りだし、自集団に他集団の女性を迎え入れるという交換である。自集団だけで性交渉(結婚)していたのでは、やがて、集団は閉じてしまう(社会環境は成立しなくなる)。別の集団の間で性交渉(結婚)を行うことは、人類にとって、最も重要な次世代を生み出す女性の確保と交換を行う社会環境を成立させる。「結婚は女性の交換である」。インセスト・タブーは、社会を閉じて消滅させる不利な行為を禁止し、社会環境を人類社会にまで発展させることを可能にした。いいかえれば、インセスト・タブーの原理こそが、人類社会を成立させたのである。家族とは;はじめから交換する主体として家族があるのではない。禁止することによって、交換する主体としての家族がつくり出される。婚姻規則によって組織化されたその出自集団は、近隣の家族・親族集団と友好な関係を結んで、経済的資源の獲得をめぐって起きる争いを未然に回避し、平和的な秩序を維持しようと努める。(立教大学の【第8回】レヴィ=ストロースの縁組理論から)

[3] 批判的人種理論 人種差別は差別的な考え方を持つ個人の「心の問題」以上に、「社会そのものにある」と考え、長年の公民権運動やその後の諸改革にもかかわらず、人種的な差別や格差が根強く残っているのは、制度や構造が生み出しているという見方である。ところが、この理論が授業に持ち込まれ、白人が数的に圧倒的に多い南部や中西部の多くの州の人々は「自分たちがいつの間にか悪者になっている」「白人差別だ」と感じる。保守派のフロリダ州のデサンティス知事の言葉を借りれば「国家公認の白人に対する人種差別」「子供たちに読み方を教えるよりも、お互いを憎むことを教えたがっている」ということになる。(Yahooの上智大教授、前嶋和弘さんの記事から抜粋)