はじめに

クラシック音楽の世界に、グレン・グールドという多くの音楽評論家が《異端》で《エキセントリック(変人)》というピアニストがいた。ときに作曲家が書いた楽譜に手をくわえ、しばしば書かれた音楽記号を無視した演奏をして、身なりも振る舞いも非常に変わっていた。

彼は、カナダ、トロントに生まれたピアニストで1932年に生まれ、1982年に没した。生まれて92年、亡くなってから42年が過ぎた。

1932年といえば、第二次大戦へ向かう世界恐慌のさなかで、職を失い食事にもありつけない人々が世界中に溢れた時期だった。だがカナダは戦争の影響はすくなく、彼の家は裕福だったので影響はほとんどうけなかった。第二次大戦が終わった1945年から、彼が死んだ1982年までといえば、世界中が民主主義を謳い、自由と平等へと全速力で走り、人類が一番幸せな時期だった。もちろん資本主義と共産主義のふたつの陣営が対立し、人種差別もはげしかった。いっぽうでプレスリーやビートルズがでてきてそれまでのかたくるしい既成概念を破壊し、人々の生活はまえより格段に向上し、人々は希望をいだいていた。若者が社会をリードした”Love and Peace”の時代だった。

グールドには、べつに進行するものごとを同時並行的に把握するという、一般の人にはない特殊な才能があった。グールド研究家のケヴィン・バザーナは、「グレン・グールド神秘の探訪」[1]で、こう書いている。

「グールドの脳は日常生活においても対位法的[2]な調子で動いていた。レストランやその他の場所で、グールドは他の客たちのそれぞれの会話を同時に盗み聞きするのが好きだった。また、原稿を書き、そして音楽を聞きながら、電話で話をすることがあったが、その3つの行為を同時に完璧にこなすことができるのだった。」

彼の不倫相手だった画家のコーネリアは、映画「グレン・グールド 天才ピアニストの愛と孤独」[3]のなかで、グールドがテレビドラマを見ながら楽譜を覚えていたエピソードを語っている。

「テレビドラマも子どもたちと楽しんだ。テレビを見ているときも、グレンは、楽譜を広げていた。観ながら覚えてしまうの。一緒にドラマを観たあと腑に落ちない点をグレンに尋ねたものよ。ドラマの展開のことをね。グレンは、テレビの内容もすっかり頭に入っていて答えてくれた。そのあいだに楽譜もすっかり覚えていた。とても驚いたわ。」

グールド自身も、一番楽譜をよく勉強できるのは、テレビをつけ、ラジオでニュースを流しているときだと言い、3つを同時に理解していた。

グールドは、ピアノを弾くとき、弦楽四重奏を奏でる4人を頭の中にイメージしていた。ソプラノである第1ヴァイオリン、アルトの第2ヴァイオリン、テノールのヴィオラ、バスのチェロ奏者が、頭の中で演奏していると思いながら指を動かしていた。

このような彼の演奏には、いくつかの特徴があった。

多くのピアニストは、バッハがポリフォニー[4]で書いた曲を演奏しても、高音のメロディーとバスの音だけがずっと鳴っていることがある。というのは、現代の音楽は、基本的にメロディーと伴奏の和声のからなるホモフォニー[5]といわれる。このホモフォニーで書かれた音楽をまず身につけようとピアノを学習し、過去の音楽様式ともいえるポリフォニーは学習機会がすくない。

いっぽうバッハの音楽は、ポリフォニーからホモフォニーへの過渡期にあった。ポリフォニーとは、複数の旋律がどうじに進行する。グールドは、高音と低音の中間にある《内声》にもスポットライトをあて、その旋律も浮かび上がらせた。まるでふたりで連弾しているかのように弾き、高音、内声、低音どれも交代させながら主役の座につけた。たとえば、ソプラノのメロディーからアルトのメロディーへと、テノールからソプラノへと、また、他のピアニストとくらべると、足でバスのメロディーを弾くオルガンを習っていた経験をしていたので、バスの旋律をピアノでも強調し、旋律が喧嘩しないよう調和をとりながら、自分の考える強調したい声部が応答するように弾いた。

また、彼の演奏の基本は、音を短く区切るノンレガート(スタッカート)にあった。ピアノ学習者は、ピアノはレガートに弾く楽器だと教わる。「音はポツポツ切って鳴らしてはダメです、音符のつながりを意識して、なめらかに音をつなぎなさい」と教わる。しかし、レガートだけの演奏では、表現のバリエーションがかぎられる。変化をだすためには、小さい音で弾くか大きい音で弾くか、速く弾くか遅く弾くかしかない。もし聴くものを圧倒して感動させたかったら、大音量で弾くか、高速度で弾くという方法しかない。

彼はレガートを《緊張》であり、ノンレガートを《弛緩》であり《透明感》だと考えた。楽譜どおりに鳴らされるノンレガートの音は、音が実際に繋がっていなくとも、繋がっているように聴こえる。レガートは、ここぞという美しく緊張感のある場面に取っておいた。[6]

彼が、聴くものを圧倒するには音量も速度も必要なかった。静かに遅く弾いても圧倒できた。それは、圧倒的に正確で、どんなに、速く弾いてもおそく弾いても崩れない自由自在のリズム感があるからだった。

こうして彼は、10本しかない指でソプラノ、アルト、テノール、バスのメロディーを同時に弾き分けながら、しかもレガートとノンレガートを使い分け、引き立たせたいメロディーを変えていた。

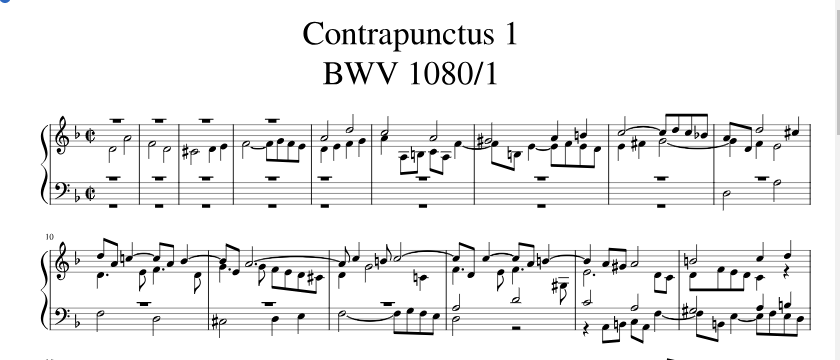

この彼のテクニックが良くあらわれている演奏に、もっとも高い評価をしたJ.S.バッハが18世紀半ばに作曲した「フーガの技法」という曲がある。グールドは、18世紀に作曲された曲の中で、ふつう、最高の曲はその世紀にいちばん流行ったスタイルで書かれた曲のなかにあるが、この曲は当時の流行に背をむけていたと評していた。バッハが、流行が、メロディーと伴奏の和声を重視するホモフォニーへと移りつつあるなか、流行に背を向けて人気が廃れたポリフォニーの終着点であるフーガにこだわっていたといっていた。

しかし、彼はピアノで正規録音をだすことは、最晩年までひどく怖がっていた。なぜなら、この曲を録音するのが恐ろしかったから[7]である。

まだグールドがまだツアーをしていた1962年、オルガンで「フーガの技法」の前半部分だけを愉悦にあふれ軽快で、やはりノンレガートで弾いた正規録音を残した。やはり、新しい解釈の素晴らしい演奏だったが、批評家はこの演奏をオルガンらしくないといって酷評した。ところが、グールドは、コンサート・ツアーではピアノを使い、オルガンとは180度ちがった演奏をしてみせ、シュヴァイツァーがいう「『静寂で厳粛な世界、荒涼とした色も光も動きもない世界』を描いていた[8]。

この曲の弾き方にグールドの技術がよく現れている。テーマである第1曲の4声のフーガは、アルトで始まり、5小節目からソプラノ、9小節目からバスが入ってくる。どんなピアニストでも、曲の冒頭部分では、自分の技量をじゅうぶんわかってもらい、観客のこころを掴みたい。そのために最善をつくして弾きたいと思うので、ほとんどのピアニストがアルトの4小節を左手で弾きはじめ、ソプラノの4小節を右手で弾きはじめる。ところが、グールドは、8小節のアルトとソプラノの両方を右手で弾き、空いた左手は右手の指揮をし、9小節目になってやっと両手で弾きはじめた。

また、多くのピアニストは音を長く延ばすためには、指で鍵盤を抑え続けるより、すぐにペダルを踏む。それが簡単だからだ。グールドはペダルをほとんど使わず指を持ち替えながら弾く。このため音が混じらず、クリアで非常に美しい。

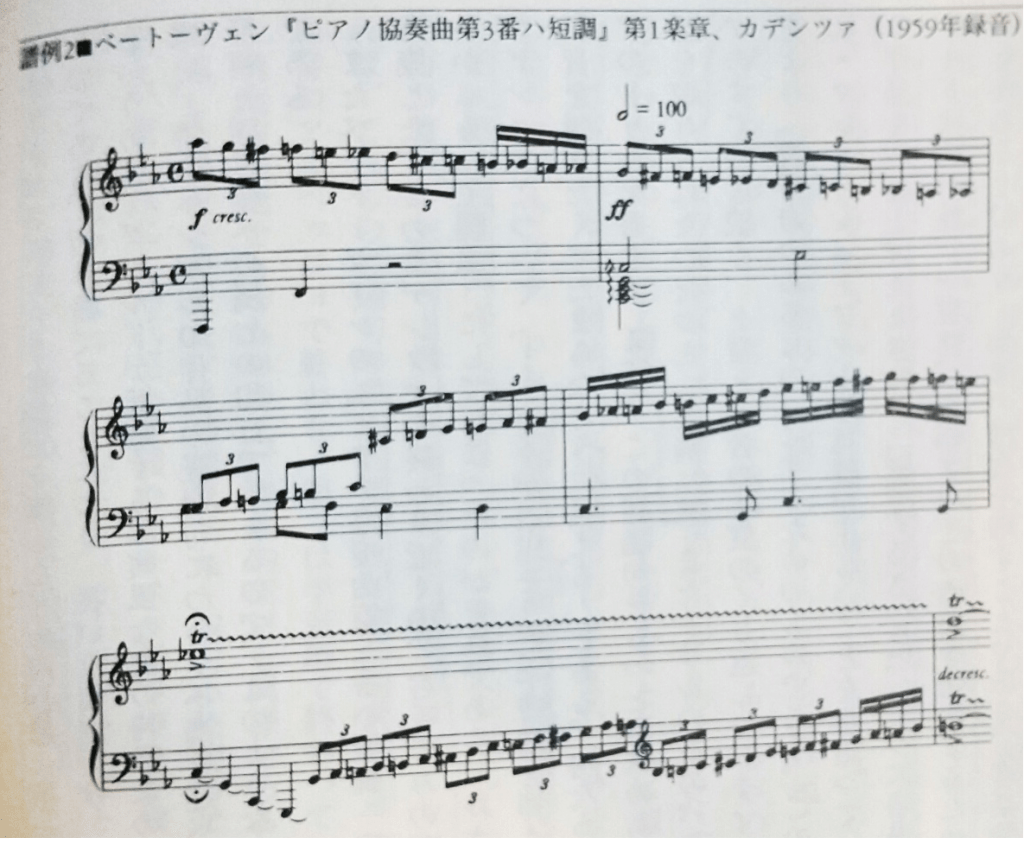

そうした違いに加え、最大の違いは、楽譜に手を加えることをためらわないことだ。彼の演奏は楽譜に書かれた音高と音長は変えないとしても、それ以外は楽譜に囚われない。どうしたらその曲の最善を引きだせるかを、自分の頭で考える。クラシック音楽界の伝統は、作曲家の意図をできる限り忠実に再現することを最重要視する。ところが、ベストな演奏にするために再作曲をする。そんな彼の演奏は、例えばベートーヴェンの『月光ソナタ』や、美しいアルペジオで始まるバッハの『平均律クラヴィーア集第1巻第1番前奏曲』といった誰もが知っているような有名な曲であるほど、誰もやらない奇抜な演奏をした。これはあまりに挑発的で、評論家や音楽界の重鎮だけでなく、リスナーの度肝も抜いた。これをもっとも徹底的にやったのが、「死ぬのが早すぎたのではなく、遅すぎた」と彼がいうモーツァルトのピアノ・ソナタの演奏だった。彼は、モーツァルトが書いた美しいピアノ・ソナタ全曲に、新しい旋律の声部を書き足し、「曲が良くなったかはともかく、ビタミン剤を注入した」と言ってはばからなかった。そうした彼の強い主張は、もちろん音楽界の重鎮や音楽評論家たちとのあいだに衝突をひき起こしたが、一切の妥協をしようとしなかった。

彼は、椅子の脚を15センチほど切り、ピアノの3本の脚を3センチほどの高さの木製のブロックの上に乗せて演奏した。手首を平らにして指で鍵盤を引っ張るように弾くので、力が抜けた自然で美しくはっきりとした音を出した。爆発するような大音量は出せず、何千人もはいるようなコンサートホールの隅々まで届かないかもしれないが、粒が揃った美しい音色を出した。コンピューターのような明晰なリズムはビート感があり、情感たっぷりで落ち着いた現代的な旋律が、聴く者を魅了した。

鍵盤をうえから体重をかけて叩くのではなく、低い位置でピアノを弾き、すべての音をコントロールしようとしたのには、かるく反応のよい鍵盤のピアノに執着したことも大いに関係がある。グールドの最大の理解者で友人のP.L.ロバーツは、「グレン・グールド発言集」で、グールドから「息を吹きかけてもキーが下がらないピアノは弾きたくないね」[9]というのを聞いている。グールドは、それほど反応の速い、軽いタッチのピアノを求めていた。

もうひとつの演奏の特徴に、《エクスタシー》があった。彼が演奏をはじめると、すぐさま、彼は現世の浮世から離れて、恍惚とした音楽の世界へ行ってしまうように見えた。これをやはり、コーネリアが映画の特典映像「コーネリア・フォスが語るグールドの哲学」で語っている[10]。

「自分に酔うことと、自我を超越することは矛盾しない。それどころか相乗効果がある。自分に陶酔すればするほど、自我を超越したいと思うものよ。当然のことね。演奏中のグールドは、超越していた。個人としての欲求や恐れなど世俗的な感情を忘れ去ってしまうの。自分自身を森羅万象と融合させることができた。自分を取り巻く宇宙と一体化して人間としての存在を深めていくことができるの。ヴァイオリニストやチェリストでも同じ。偉大な演奏家ならではの神秘的な境地ね。演奏技術の問題でなく大きな何かが働くの。」

この話には、ふたりのユーモアを示すオチがある。

「ある日、グレンが帰ってくるなり息せき切って話し始めた。『大変だよ。』『なんなの?』と尋ねたわ。『グレン・グールドの精神』という講座がトロント大学で開かれていると言うの。彼は身をよじって笑っていた。おかしくてたまらなかったのね。『聴講しなきゃならないよ。うまく変装して行こう。最後列に座ればいい。勉強になるぞ。』言うまでもなく、2人とも行かなかったわ。だから『グレンの精神』はわからない。」

母親の不安症が原因で、彼は子供のころから薬物に依存していた。向精神薬を飲みすぎて精神に不調を来すまでになったのは自分を守るためだった。その依存症は、年月を経るほどに激しくなり、やがて、幻影や被害妄想に憑りつかれるまでになった。音楽に追い詰められ、音楽だけが彼を救うことができる唯一だったのは皮肉だった。

彼は芸術家としての責任をいつも感じていた。見せたい自分を生涯にわたって演じ続け、音楽にすべてをささげていた。音楽で結婚しなかったし、薬物依存になったのもこの強迫観念が原因だった。

彼がデビューしたとき、すばらしくハンサムなジェームズ・ディーン[11]の再来だと音楽誌だけでなく一般誌まで騒いだ。一方で彼は、映画王、航空王で潔癖症だった世界一の大富豪ハワード・ヒューズのように生きたいと公言して、ずっと世間の目を隠してきた。それが原因で、ゲイとかホモとか、ノンセクシャルと言われるのを知っていたが否定しなかった。だが、近年、ゲイどころかプライベートな生活では、実に多くのロマンスがあったことが女性たちへのインタビューでようやく分かった。数々のロマンスが世間に知られなかったのは、グールドが、女性たちをそれぞれ孤立させ口止めをしていたことと、私生活を詮索するような人物がいると、交友をすぐに断ったから周囲の人たちはグールドの私生活を詮索しなかったからだった。そして彼女たちは、グールドに忠誠を誓い、守ろうとしたからだった。

この多くの女性関係を明らかにしたのは、映画「グレン・グールド《天才ピアニストの愛と孤独》[12]」の原作本である「グレン・グールド・シークレットライフ《恋の天才》[13]」を書いたマイケル・クラークソンだった。彼の女性関係は、この原作に基づいている。

グールドは全般に率直な人だったが、本質的な性格は分かりにくい。私生活を隠していたからということもあるが、非常に感受性が強く、才能は一般の人とは比べものにならないほど大きかった。話すことも書くことも核心をついていながら、言い回しは遠回しだった。しかも彼自身ずっと様々なことに格闘していた。親の世代から譲り渡された宗教観や道徳観との葛藤もあったし、自分を真の芸術家だと考えて、芸術家はこうあるべきだという思いも強かった。

グールドに関する伝記や評論は非常に多数ありながら、人物像の核心部分を知るのは難しい。しかし、これまでに書かれた多くの著作を辿ることで、彼の本性に極力近づきたいと思っている。

なぜなら、ひとりでも多くグールドの演奏を聴いて欲しいからである。

おしまい

[1] 「グレン・グールド神秘の探訪」(ケヴィン・バザーナ サダコ・グエン訳 白水社) 第5章「アーティストのポートレート」 P423

[2] 対位法 複数の旋律を、それぞれの独立性を保ちつつ、互いによく調和させて重ね合わせる技法

[3] 映画「グレン・グールド 天才ピアニストの愛と孤独」特典映像にでてくる

[4] ポリフォニー・ ポリフォニーは複数の独立した声部(パート)からなる音楽のこと。ただ一つの声部しかないモノフォニーの対義語として、多声音楽を意味する。

[5] ホモフォニー バッハ後盛んになったホモフォニーには、最大の特徴は主旋律と伴奏という概念がある。

[6] グールドは、レガートとノンレガートの奏法について「グールド発言集」、「異才ピアニストの挑発的な洞察」P279で、「私がレガートの旋律よりもスタッカートの旋律が好きなのは、・・・孤立したレガートの瞬間を非常に強烈な体験にしたいからです。実は私は潔癖なものにあこがれる人間でして、デタシェを基本としたタッチを支配的に用いるときに得られるテクスチュアの透明感が大好きなのです。ところが、さらに、デタシェの響き方を支配的に用いるとき、ほぼすべての音が、次の音からの分離をかなえる独自の空間を備えるようになったところでレガートの要素を導入します。するとたいへん感動的なものが生まれます。それはある種の情緒的な流れですが、もし、ピアノはレガートの楽器であり、音はなめらかなほどよいのだ、という通常の仮定をしていたら、音楽に現れようのないものなのです。」と書かれている。

[7] 怖がっていた 「グレン・グールド神秘の探訪」(ケヴィン・バザーナ)で「最後の清教徒」P475に次のように書かれている。《ブリュノ・モンサンジョンが作った「グレン・グールド・プレイズ・バッハ」で、この番組は未完に終わった最後のコントラプンクトゥス(対位法)を弾いて幕を閉じるのだが、グールドはこの作品を「人間がこれまで構想したなかで最も素晴らしい曲」と呼んだ。実はグールドはそれまでこの曲を演奏したことがなく、怖気づいていた。「これまで取り組んだなかで、一番難しいことだ」と述べている。グールドはこの曲についてまったく異なる4通りの解釈を検討したあと、結局は哀調を帯びた、非常に内省的な演奏を選んだ。・・・》

[8] ピアノによる「フーガの技法」の演奏は、モンサンジョンと作った「GGプレイズバッハ」の中でこう語っていた。《「あの未完のフーガは確かに情にも訴える。何しろバッハの絶筆だし[・・・]しかし本当の魅力は平穏さと敬虔さ。本人も圧倒されたはず。このフーガに限らず曲集全体に言えるのは、バッハが当時の音楽の流行全てに背を向けていたことだ。彼の晩年、フーガは流行らなくなっていた。[・・・]フーガでなくメヌエットの時代なのにバッハはきわめて意識的に自分の和声のスタイル変え[・・・]別の地平に達していた。バッハは100年以上さかのぼり、対位法や調性の処理法を借用した。バロック初期の北ドイツやフランドルの作曲家のもので、調性を使いながら鮮やかな色彩を避け、代わりに薄い色合いが無限に続く。私は灰色が好きだ。シュヴァイツァーがいいことを言っている。『静寂で厳粛な世界、荒涼とした色も光も動きもない世界』と」未完のフーガの最後の音を弾いた瞬間、グールドは感電したように左手をさっと持ち上げる。映像は静止し、腕は宙で凍りつく - 「あらゆる音楽の中でこれほど美しい音楽はない。」この未完のフーガを弾くグールドの姿を見た者は、この瞬間の映像を決して忘れることができない。(訳:宮澤淳一)》

[9]「グレン・グールド発言集」(P.L.ロバーツ 宮澤淳一訳 みすず書房)中、「はじめに」で、P5に「息を吹きかけてもキーが下がらないピアノは弾きたくないね」と書かれている。

[10] 映画「グレン・グールド 天才ピアニストの愛と孤独」特典映像「コーネリア・フォスが語るグールドの哲学」

[11] ジェームズ・ディーン:(James Dean、1931年- 1955年)は、アメリカの俳優。孤独と苦悩に満ちた生い立ちを、迫真の演技で表現し名声を得たが、デビュー半年後に自動車事故によって24歳の若さでこの世を去った伝説的俳優である。

[12] 映画「グレン・グールド天才ピアニストの愛と孤独」監督:ミシェル・オゼ、ピーター・レイモント 角川書店、2012年発売

[13] 《The Secret Life of Glenn Gould: A Genius in Love》 Michael Clarkson ECW press