バッチェンとの出会い

バッチェンとグールドが初めて出会ったのは、トロント王立音楽院の玄関ホールでグールドが17歳、バッチェンは24歳だった。彼女は、才気溢れる瞳が印象的で、黒に近い茶髪のブルネットを長く広がるように伸ばした小柄な美人だ。

二人が出会う3年前から、声変わりすらしていないグールドは、毎年行われるカナダのキワニス音楽祭のコンクールへ出場したあらゆる部門で、年長者たちを押さえ優勝をさらっていた。また、カナダ最高のトロント交響楽団とベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番を協演し、ピアノソナタ《テンペスト》でプロになった学内のひときわ有名人だったから、バッチェンは彼をよく知っていた。

グールドの両親は、コンクールへ出ることで息子を消耗させることはしまいと決めていたのだが、キワニス音楽祭は本格的な音楽家への登竜門というより国を挙げた音楽の祭典という性格があり、グールド一家は収入もあり父バートはキワニス音楽祭の役員を務めていたので、グールドの出場はプロを目指すための登竜門としての音楽コンクールとは違い、当然の成り行きだった。

後に「諸悪の根源は、一般にお金でなくて競争にある[1]」「演奏は競技ではない。恋愛である。[2]」とグールドはいうのだが、まだティーンエージャーの初期だった彼は、そうした意識はまだなかった。そのために、音楽祭での優勝は、自分が偉くなったように感じて気楽に満足していた。

グールドはこの17歳のころになると、子供の域を脱し青年へとなりつつあったが、態度は自信にあふれ、威張るわけではないものの、傲慢さにはますます磨きがかかっていた。

バッチェンは、グールドとの出会いを、ほぼ一目ぼれだったと後に回想している。

「女性が男性に惹かれる理由はなんでしょうか?彼はハンサムで知的で、セクシーで、自分をコントロールできる大きな才能がありました。単純に彼は、とても興味をそそりました[3]」

周囲の友人たちは、彼が孤独で世界一の音楽家を目指すとんでもない夢想家だ、彼にかかわるのは身の破滅になるとバッチェンに警告した。しかし、グールドと同様にバッハや現代曲で2つ以上の多声が同時に聞こえる対位法的な音楽が大好きで、前向きな性格の彼女は恐れることがなかった。

バッチェンは、1925年、サスカチュワン州のルーローという町で生まれた。この町は、約1400キロ離れた中部のウィニペグと西部のカルガリーの中間にあるわずか人口1,000人ほどの小さな町でもともと貧しい町であり、農作物も満足に収穫できない土地だったが、バッチェンは「建物の氷柱を拾ってなめて」遊び、楽しい時代だったと振り返っている。

彼女の両親は6歳のときまでに亡くなり、2人の兄とバッチェンが残された。3人は、父の故郷の英国、スコットランドで別々の叔母たちに育てられることになった。

二人の兄はともに英国空軍に入隊したのだが、不幸にも相次いで訓練中の事故で亡くなりバッチェンは天涯孤独の身となる。

バッチェンは、15歳のときにベッドでタバコを吸うようになる。最初は、ハバナのタバコを吸いかなり強かった。のちにバッチェンはラッキーストライクを生涯吸い続けた。

バッチェンがピアノと出会ったのは、13歳の頃で、近所の人がシューマンか何かの曲を叔母の家にあったアップライトピアノで弾き、それに衝撃を受けたのがきっかけだった。不安感と余裕のない気持ちをいつも抱いていたバッチェンが、音楽が気持ちを和らげてくれると気づき、音楽が彼女の目標になった。

彼女は、1940年代の遅くにカナダ、モントリオールへ戻った。そこで1年間働いたあとトロントへ移り、奨学金を得て、王立音楽院でベーラ・ボシェメニ・ナギー[4]とグールドの師でもあるアルベルト・ゲレーロからピアノを学ぶようになり、プロのピアニストを目指していた。

この時17歳のグールドのピアノの演奏技術は、すでにカナダで人気を集めはじめ賞賛されるようになっていた。しかし、グールドの友人たちがガールフレンドを誘ってパーティーへ行き始めても、彼はあいかわらず童貞のままだと思われていた。彼はガールフレンドどころか、ステーキ1枚も焼けず、パーティーは開けず、夜に女性を連れ出す姿は想像すらできなかった。実際、パーティーへ行くのにいつまでたっても自宅から母親に車で送ってもらい、友人から笑われていた 。[5]。

「いかにモーツァルトはダメな作曲家になったか」

グールドの性はナイーブなままだったが、トロント王立音楽院では、いつも注目をあび、カフェテリアでも有名人だった。背も十分に成長していない子供のグールドが、絶賛こそすれ誰も否定しない大作曲家、モーツァルトを徹底的にこき下ろすのだが、彼の主張は音楽を学ぶ学生たちの関心を大いに引いた。

カフェテリアで、グールドは年上の大多数のモーツァルト信者に向かって興奮しながらまくし立てていた。

「モーツァルトは、死ぬのが早すぎたんじゃなくて、遅すぎたんだよ。彼は、おんなじパターンを繰り返してひょいひょいと作曲していただけだよ。次はこうだと簡単に予想できるね。作曲家としてはダメだった。演奏者としては素晴らしかったけどね。」

グールドは、コンサートを引退した後の1968年、36歳の時に、「いかにモーツァルトはダメな作曲家になったか[6]」という全米向けのテレビ番組を作っている。35歳で早逝したモーツアルトを、「死ぬのが遅すぎた」と言い、《クリシェ》というフランス語のキーワードを使ってモーツァルトを徹底的に断罪するのだった。

《クリシェ》というのは紋切り型とか、乱用の結果目新しさが失われた、常套句、決まり文句などという意味のフランス語である。モーツアルトが生んだこの世のものとは思えない美しい旋律の移ろいを《クリシェ》だと断定し、さらにモーツァルトの書いた展開部[7]については、「モーツアルトが展開部について学んだことは決してなかった。だって、当たり前だけど、展開するものがなければ、展開部を書かないで済むからね。[8]」というのだった。

ところがその番組の最後で、ピアノソナタ第13番K333を全曲をとおして弾くのだが、どの楽章にもメリハリと小さなサビがあり、最後に大きなクライマックスがある感動的な演奏を聴かせる。彼は、実のところ、楽譜に新たな音符を加え、内声部[9]を創作し「曲が良くなったかは別として、ビタミン剤を注入した。1」と言い、他の演奏家が弾く当たり前のモーツァルトとはまったくかけ離れた、溌溂とした見事な演奏を披露した。

ニックネーム

グールドは子供時代、無邪気に、セキセイインコにモーツァルト、金魚にショパン、ハイドン、バッハ、ベートーヴェンなどと作曲家の名前をつけていた。また、シムコー湖にある2艘のモーターボートには、現代曲の作曲家、アーノルド・シェーンベルクにちなんだ《アーノルドS号》、アルバン・ベルグにちなんだ《アルバンB号》と呼んでいた。

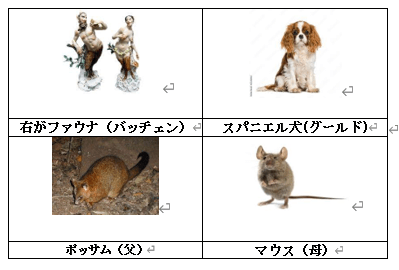

グールドとバッチェンは、二人が知り合ったこの頃も子供時代と同じように、バッチェンを《ファウン[10]》、グールドを《スパニエル》とニックネームで呼びあっていた。《ファウン》とは、ローマ神話に出てくる上半身が人間、下半身が山羊の姿をした森の神である。《スパニエル》は犬の種類で、今では家庭犬だが、鳥の猟に使われた利口で運動量の多い中小型犬だ。

一方、父は、すぐに死んだふりをして臆病者という意味のフクロネズミの《ポッサム》、母は平凡にネズミの《マウス》だった。

こうしてあだ名を並べてみると、バッチェンは崇拝の対象である女神なのに、両親はぱっとしない臆病な小動物である。グールドの《スパニエル》は、彼の頭をバッチェンの膝の上に乗せ犬のように撫でていたからだった。

二人が親密になるにつれ、グールドはバッチェンを崇めるようになり、両親への敬慕の念は薄れはじめていく。

年上の従姉ジェシー・グレイグ

一人っ子である13歳のグールドところに、18歳の従姉ジェシー・グレイグが下宿をしにやってきた。両親は、彼女をグールドの姉代わりにしようと案じたからだ。思春期を迎えたかなり孤独な息子に姉をもたせるのは、名案に違いないと考えたからである。ジェシーはトロントの北東約70キロにあるアクスブリッジに住み、トロント教育大学で教師を目指していた。最終的に、ジェシーは、グールド一家と同じ州のオンタリオ州のオシャワ[11]で小学校の教師になる。

ジェシーは言う[12]。「わたしたちは本当に親しかったのですが、親しくなれたのも、わたしがあの家に下宿したおかげなのです。」「グレンは、ちょっと気まぐれでしたが、とても社交的な子でした。社交的というのは、どんな会話にも加わることができたという意味で、そして実際会話に入ってきました。彼は何にでも興味をもっていました。それに何事にも自信満々でした。知識欲の旺盛さと言ったらもう、まったく尽きることがありませんでした。」

実際、グールドの両親の狙いどおり、ジェシーはグレンに物事を教え、面倒を見てくれた。そして彼と言い争いもしたし、彼に愛情を注ぎもしたのである。

「ある晩のことですが」とジェシーはエピソードを一つ語った。

「台所の床を磨き、ワックスをかけ、野菜を煮始めました。おじとおばは夕食後に外出するつもりでしたので、わたしは言いました。『お皿はわたしが洗うわ。』と。すると、『グレンが手伝ってくれるよ。』と言うおじたちの返事。二人が出かけたあと、グレンは水を出して、ワックスを塗ったばかりの床に水をはねかけた。わたしを怒らせるためにです。それでわたしは彼を追いかけました。流しの下のワックスのついたボロ布をつかんだわたしは、グレンを階段でつかまえ、顔にワックスを塗ってやりました。よく子供どうしがやるように。彼は大騒ぎでした。黴菌にやられて死んじゃうよ、って言うのです。」

「絞め殺してやる、と言われました。グレンの好きな決まり文句でした。 ― わたしは二階へ駆け上がり、バスルームに逃げ込むと、ドアに鍵をかけました。彼はわたしの部屋へ入り、学校のノートを手に入れるとページを1枚ずつ引き裂いては1時間毎にバスルームの下から差し入れるのです。わたしは言い続けました。『グレン、わたし落第しちゃうわ。』『かもうもんか。ジェシーくらい勉強したら、ぼくなんか今頃はもう大学を卒業しちゃってるよ。』そしてさらにページを1枚引き裂き、ドアの下から入れました。するとそのとき、自動車の戻ってきた音が聞こえました。わたしたちは二人ともそれぞれの部屋に駆け込んだのですが、彼はそのまま服も着がえずに眠ってしまいました。翌朝、母親が尋ねました、『夕べはどうだった?』と。グレンは答えました、『べつに、いつものとおりさ』」

夏目漱石の「草枕」を読んで感動したグールドが、2晩に分けて電話口でまるまる本を1冊読んだのも、このジェシー・グレイグだった。

グールドは晩年には、よくオシャワにジェシーを訪ねた。この従姉の回想によれば、グールドは、「靴を脱いで長椅子の上で丸くなり、ポット何杯ものお茶を飲みながら、いくつもの逸話を教えてくれ、当てっこ遊びをし、家族の近況を話し合った。また生きいきとした描写で、わたしの理解をはるかに超えるような精神世界へと引き入れてくれた。そういうときのグレンはわたしを自分とまったく同等に扱い、こちらの気分を傷つけたり、偉そうにすることは決してなかった。」[13]という。

グールドと母のフローラの関係について、グールドは、大人になってからは表向きフローラを冗談でからかい否定するようになるが、その実、彼の内なる自己の共有を許していたとジェシーはいう。楽しい夢や悪夢、成功や失敗、演奏会とその批評、自分が立案したラジオ、テレビ番組、出版したあらゆる野心と挫折、― 1975年に死別するまでグレンはそうした事柄についてフローラに話していた。[14]。

ジェシー・グレイグは、グールドを描いた短編映画集の「グレン・グールドをめぐる32章」に出演している。32章というのは、もちろんバッハの《ゴルトベルク変奏曲》の30の変奏曲と2曲のアリアを加えた数からきている。彼女は、グールドをこう語っている。

映画「グレン・グールドをめぐる32章」から

ジェシー・グレイグ『従姉』(Jessie Greig Cousin)

「死ぬ1週間前のことでよく覚えています。こんなによく覚えているのは妙ですね。いつも私たちは軽口をたたき合って冗談ばかり言っていましたから。でもその週に限ってすべてが深刻でした。誕生日が来るのは止められないし、どんどん力が抜けていくと言いました。『人がお葬式に来てくれるか』なんてことばかり気にしていました。そんな話をするのは初めてでした。こんなことも言いました。『ハックルベリー・フィン[15]のように自分の葬式に出たい』『誰も来てくれないだろうから』って。人に好かれてるとは思っていなかったんです。レコードの売れ行きや、特に日本でよく売れたのは知っていました。ヨーロッパや東洋では好調でしたが、自分をそんなに重要人物とは思っていませんでした。自分の名声を自覚しているようには見えませんでした。少なくとも私には実に謙虚な人でした。教会に押し寄せた人を見て、私は思わずにいられませんでした。『グレン あなたは初めて間違えたわね』彼は常に自分が正しいと思っていましたから。」

グールドの死後、ジェシーはまた1992年の秋にCBC(カナダ公共放送)で、『グレン・グールド:ラジオの祭典』(Glenn Gould: A Radio Celebration)というテレビ番組に出演していた。グールドが生きた時代は、ラジオの全盛期を経ていた。

この番組では、グールドの13歳と50歳の誕生日について、ジェシーは「すべての家族が誕生日を祝うような方法で祝ったが、その時でさえ、グレンは参加したくなかった。彼は恥ずかしがっていて、確かに誕生日という単純なことに対する騒ぎが好きではなかった」と述べている。

ジェシーのコメントを聞いたバッハ研究家・ピアニストのペニー・ジョンソンのグールドへの思い

このジェシー・グレイグの発言を引用するかたちで、カナダ人の女性ピアニストのペニー・ジョンソンが、グールドについて感じていることをブログに書いている[16]。ジョンソンは、ドイツで開催された第8回バッハ・ピアノ・コンクールの準決勝進出者であり、ソリストとして活動している。また、バッハの音楽に特化したYOUTUBEチャンネルを運営し、グレン・グールド財団の寄稿者でもあった人だ。

ジェシー・グレイグは、その番組の中でグールドが50歳の誕生日についての思い出として、カナダの画家、デイヴィッド・ミルン[17]の絵に非常に惹かれていたとも語っている。

「ミルンは1940年代初頭に(グールドの父バートが生まれた地であり、ジェシーが住んでいた)アクスブリッジに住んでいましたが、グレンはその絵のいくつかを手に入れたがっていました。1982年の秋に、カナダ政府はミルンの絵をモチーフにした切手を発行し、(ジェシーの)姉のベティ・マディルが10枚の切手を購入し、これがグレンの誕生日にあげられるすべてだと断ったうえで、本物の絵ではないけれど、代わりのこれで我慢してと、誕生日カードを添えて送りました。それでグレンはそれについて笑いながら、彼女に電話をかけると言っていたのですが、私は、彼がそうできるほど長く生きられなかったと思います。」と語っていた。

ジェシーが電話をかけられなかったと言ったのは、グールドが同年10月4日脳卒中で突然、亡くなったからである。

このデイヴィッド・ミルンの『赤いレンガの家、1931』は、1982年6月30日にカナダ建国記念日のためにカナダ政府が発行した切手だった。

ピアニストのペニー・ジョンソンは、グールドの誕生日に対する嫌悪が、彼の全体的な性格、つまりライブパフォーマンスの放棄、限られた人だけに接触を望む性格や、そして《ソロー風》の孤独と自然への愛と同じものに由来すると考えている。

この《ソロー風》のというは、グールドのお気に入りの1冊であるヘンリー・デイヴィッド・ソローが書いた「ウォールデン、または森の生活」[18]に、この核心があると言う。ソローは、19世紀にアメリカ、マサチューセッツ州コンコード郊外のウォールデンという沼のほとりに掘建て小屋を作り、自給自足的な独り暮らしをし、実験的自然生活をした人物だ。

画家のデイヴィッド・ミルンも、著作家のソロ―同様、生涯を通じてシンプルで簡素な生活を求め、「何もかもが必要最小限を超えると我慢がならなかった」と述べている。また、「彼は所有物を避け、自然に近い生活をした」ともある。彼は当然のように『ウォールデン』に影響を受け、「このカナダのソロー」は「論理的で、知的で、客観的な」アプローチを追求した。

その特徴は「スタイルの経済性」である。つまり、すべてを必要最小限へとシンプルなまでに圧縮し、それを燃やすのではなく爆発させることである。

ミルンとグールドは年齢が50歳も離れていたが、前者が後者よりも、言い換えれば頑健であった(端的にいうと、グレンは屋外での過酷な生活には向いていなかった)、これらの2人の深く霊的なアーティスト ― 1人は画家で、もう1人は音楽家 ― は共に孤独の中で成功した。デイヴィッド・ミルンは「自己発見の手段」として孤独を利用し、グレン・グールドは「恍惚な体験の前提条件」として孤独を利用したと言う。

ペニー・ジョンソンは、オンタリオ美術館が作成したミルンの短編ビデオを見て、グールドの信念と類似していると感じた発言を抜き出している。

- 「私は、多くの人を死にいたらしめる孤独や無視で成長する」

- 「私は独りであり、これは芸術上の問題に取り組むのに最適な荒野だ」

- 「私の仲間、いくつかのシマリスや鳥やフクロウやヤマアラシがいなくて寂しい…」

- 「暗い夜に荒涼とした場所で、強風の中で独りぼっちでいる感じはまだ残っている。寂しいと感じるわけではない、それに興奮して満足している」

- 「荒野で一人で暮らすと、慎重になる必要がある。それは必須だ」

- 「私はまた、僅かでシンプルなものに対する嗜好により、必要最小限を超える所有物に対するほとんど異常な嫌悪感や、我慢できないという感じにまで広がっている。私は、自分のアートにおけるシンプルさの傾向が、遺伝的な質素さ、またはけちんぼさを、より魅力的な媒体へと変換したものだと考えるのが好きだ」

- 「絵を作るものは、ダイナマイトを作るものと同じで、それは圧縮だ。それは草の中の火ではなく、爆発だ」

彼女は、言う。

この最後の引用は特に深く考察されており、それはグレンの作品にも同様に適用できると思います。つまり、圧縮は効率性を示唆し、スペースを作ること、特定の構造を締め付けるかコンパクトにすることです。ミルンの作品が「スタイルの経済性」でこれを展示する一方で、その「制限されたパレット」と「線と形に焦点を当てる」(再びマーシャル・ウェブから引用[19]して)特性は、グレンの作品においても、彼のピアノ演奏におけるバッハや他の作曲家の対位法作品に対する明瞭な発音とペダルの乾燥感に関連する線と形に同様の焦点を当てると言えるかもしれません。さらに、圧縮はグレンが晩年において遅くて計画的なテンポを好んだこと(例えば、J.S.バッハのゴルトベルク変奏曲の1981年と1955年の録音)を説明するのにも使えるかもしれません。

ミルンの「制限されたパレット」の用法はまた、グレンが灰色を愛することを思い起こさせます。1980年に撮影された映画「グレン・グールド、J.S.バッハのフーガの技巧」で、グレンは「これらの楽曲には無限の灰色の緊張が含まれている。それは賞賛の意味で言っている、なぜなら私は灰色が大好きだからだ。アルベルト・シュヴァイツァーも実際、素晴らしいことを言っていた。彼はそれが『静かで真剣な世界で、人気(ひとけ)がなくて厳格で、色も光も動きもない』と言っていた…それは私が言わなければならない最後の一つについて感じていることをかなりよく要約している。」

さて、グレンが最も手に入れたかったデイヴィッド・ミルンの絵画はどれだったのかという問題が残ります。彼が好むような色を提供するものはいくつかあります。アルバムのカバーに1つ使いたかったのかもしれません。そう考えると、グレンがアルバムのカバーを決定する際にどのような役割(もしあれば)を果たしたのか疑問です。というわけで、彼の1981年の「ゴルトベルク変奏曲」のカバーが「優しい降雪(Gentle Snowfall)」というような絵画によって取って代わられていた可能性も考えられるという思いで締めくくりたいと思います。ええ、それはわたしが好きなものです。

その他のデイヴィッド・ミルンの作品(Wikipediaから)

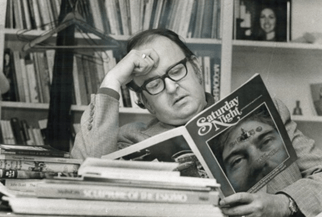

唯一の友人ロバート・フルフォードとグールド一家

普通学級にはほぼ友人のいないグールドだったが、ウィリアムソン・ロード小学校に通う9歳の時に、唯一の友人といっても良いロバート・フルフォード[20]が隣戸に引っ越してきた。フルフォードも、非凡な才能に恵まれた子供で、文学的で知的な関心がつよく、音楽通でもありグールドとよく波長が合った。フルフォードは、成人してからグローブ・アンド・メイル新聞社をへて、やがて人気のジャーナリストとなり、雑誌サタデー・ナイトの編集者となった。グローブ・アンド・メイル新聞はカナダ最大の日刊紙であり、雑誌サタデー・ナイトは、カナダのもっとも古い一般誌である。

フルフォードは、グールドとの出会いを自身の著作、「一家の特等席 – 幸運な男の回想」で次のように書いている。

ある日、ウィリアムソン・ロード・パブリックスクールのクラスで、私の前列の小さな男の子が振り向き、僕はグレン・グールドって言うんだ、と名乗った。お互いもうすぐ近所同士になることを知った。私の一家はサウスウッド・ドライブ34番地を借りたばかりで、そこは彼の家の隣だったのだ。ほどなく私たちは互いに訪ね合うようになる。そしてグレンがただの9歳の少年でないことはすぐにわかった。

グールドとフルフォードとの付き合いは10年間で終わる。関係が断絶した原因はわからない。グールドは、友人づきあいをしていても、ある日突然にそれを断ち切ってしまったからである。つまり、何か嫌なことや我慢できないようなことがあったり、女性関係を詮索されたりすると、すぐさま関係を断った。友人の側からすると、グールドとの関係が切れてしまうのに、心当たりがないのだった。

グールドが、突然友人との人間関係を断ち切ってしまうことを、フルフォードは、同じ著作で次のように語っている。彼自身も、その心当たりのないまま関係を切られた犠牲者の一人だった。

グレンは、自分が孤高の存在であり、人間的な交流や親密さは一切不要だったというイメージ作りに励み続けたが、現実には触れ合いを渇望していた。もちろんそれは常に彼なりのやり方ではあったが、しばしば他人を自分の圏内に引き込むことに成功したのである(のちに私を引き込んだように)。グレンはたいへん魅力的で、おもしろく、知的だったために、人々は惹かれた。自分が主導権を握り続け、すべてが自分の思いのままになる限りにおいて、人々が寄せる関心を享受したのである。そうした調子で、彼は友人に無理な要求もした。そして、これは避けられないことだったが、グレンが耐えられないような批判や見方が示されたとき、彼はすぐにその関係を断ったのである。[21]

フルフォードは、グールドと少年時代からのつきあいで、家へもしょっちゅう遊びに行っていたので、一家の様子をよく観察していた。「グレン・グールド伝」を書いたオストウォルドが1994年のインタビューで聞いている。

「わたしは、グレンが好きでした。絶対にしてはいけないのは、彼を『いくじなし』とののしることでした。子供はそうしたきつい言葉を使いますが、そういう言葉を浴びせられるほどたくさんの子供と親密になったことが彼にあったかどうか、私は知りません。近しい友だちはあまり多くはなく、わたしは少年時代の彼のいちばんの親友でした。放課後、ほかの子どもたちとたむろして冗談を言い合ったり、それこそ他人の悪口を言ったりするようなことはグレンには1度もありませんでした。本当にそういう経験がなかったのです。グレンが街角などで同じ年頃の子供たち3人や5人に混じって突っ立っているところを見た記憶はありません。わたしにとってはそういう交わりこそ子供の頃いちばん楽しかった思い出ですけれどもね。」

グールドは終生、精神的な不安を抱えていた。

「ヒポコンデリーが人から引き継がれるものだとすれば、誰が元凶かは明らかです。母親がいつも彼の顔色を気にしていたのです。グレンは顔が白すぎた。母親はそのことを心配していました。そしてこう言ったのです。『食べなさい、これこれをもっと食べなさい、これをやりなさい、あれをやりなさい、外へ出て日に当たりなさい、どうしてフルフォードと外で遊ばないの?』と。」

グールドの他の友人2は同じ1994年のインタビューでこう言っている。

「子供ころから彼は病原体を恐れていました。誰かが少しでも具合が悪くなれば、そばに寄せつけませんでした。病気にかかることをひどく恐れていたのです。母親も彼を人混みに近づかせませんでした。カナダ全国博覧会など、人が大勢集まる場所に行かないように言い聞かせたのです。」

フルフォードは、一家3人の関係をやはり「一家の特等席 – 幸運な男の回想」で次のように書いている。

「数日一緒に過ごしているうちに、この家族の絆がいかに強いかがわかり始めた。わたしの家族の場合、愛情やその反対の感情は7人のあいだで拡散してしまうが、グールド家は3人しかおらず、愛情や緊張の線はぴんと張りつめている。グレンは昔ながらの一人っ子で、徹底的に監視されていると同時に過保護で甘やかされていた。彼がわたしに説明してくれたところによれば、シムコー湖畔の別荘では、彼が一晩母親と眠ると、次の晩は父親が母親と眠ることになっていたそうで、この取り決めは数年前から続いているという。

一家は、キリスト教の家庭で、どんなののしり言葉も恥ずべきものとして強く戒められた。… 同世代の男性の仲間の中で、彼だけが決して猥褻な冗談を言わなかったし、女の子の性について話すことも、『ファック』という言葉を口にすることもなかった。」

オストウォルドは、フルフォードに1994年のインタビューでグールドの父母について聞いていた。

「母親があらゆるエロティックなものに嫌悪を示したことに起因します。彼女はおそろしく魅力のない女性でした。やせこけていて - 顔はキュービズムの絵のようで、きつく、斧みたいでした。エロティックなものと隣り合うようなものからはすべて距離をおかなくてはならなかったのです。ときどき兄とわたしが卑猥な言葉を使うと、グレンはひどく腹をたて、わたしたちに説教をし、やめるように言いました。脅すことだってありました。 - 従わないと、『もう家に来ないでね』と言われたのです。母親の真似です。彼の母親はいつも言っていました。『そんな言葉を使ってはいけません』と。彼はそれを受け入れ、どうも信じて疑わなかったらしいのです。地球上の10代の少年では考えられないことですが、グレンは女の子の肉体に関心を示す言葉を一切口にしませんでした。」

「グレンはいつも母親に強い親近感を抱いていました。母子の関係と圧倒的な母性が完全に支配していことを意味します。バートは、望んでいたほどに息子とは親密になれなかったと思います。バートがグレンの親密さを思いどおりに味わえたことは1度もなかったはずです。この父親が息子に注いだ愛情は本当の意味で報われることはありませんでした。」

「父親は、ぶっきらぼうで、話しべたで、淡々とした人でした。かれはそのぶっきらぼうさに似合う小さな口髭を生やしていました。怒ることもありましたよ。『それはだめ』とか『そんなことをしてはいけない』と - きかんぼうの子を扱う父親のやり方です。でも男らしい肉感的な魅力は何も覚えていません。同居する強烈な人物2名に圧倒され気味だった、という印象を誰もが受けました。彼はグレンが殺すことを嫌悪していたからという理由で釣りをやめなくてはなりませんでしたよね。思い出すたびに悲しい気持ちになりますが、彼はそうやってグレンに命令されることに甘んじていたのです。同時に彼は息子がたいへんな自慢で、その教育のためなら何でもしました。」

フルフォードは、子供時代と青年期の二つの時期を過ごした数少ない友人であり、グールドが国際的なピアニストになる直前、トロントでコンサートを企画しチケットを販売し、グールドがピアノを演奏するという事業を一緒にはじめた。

1952年の春、二人が19歳のときに会社「ニュー・ミュージック・アソシエーツ」を設立し、音楽院のコンサートホールを使って合計3度のコンサートを開いた。フルフォードが、ホールの借用、切符の販売、宣伝、会場の案内係のリクルートと会計係を担当し、グールドが音楽全般を担当した。

その時すでに高校を中退していたフルフォードは、その時すでに、グローブ・アンド・メイル新聞のスポーツ記者になっていた。グールドも高校を体育の必修単位を満たさず卒業しなかったが、親友フルフォードの影響を受けていたことはじゅうぶんに考えられる。

コンサートの目的は、20世紀音楽の企画であり、初回はアルノルト・シェーンベルクの追悼、2回目はさらに野心的で新ウィーン学派全体を演奏した。この2回目の曲目はほとんどがカナダでは初演だった。シェーンベルクでは、歌曲や弦楽四重奏曲、《ナポレオンへの頌歌3》の語り手までもが登壇した。

どちらのコンサートでも、空席が目立った。グールドが選んだ曲目は、地元の聴衆にはむずかしすぎた。地元の新聞テレグラムは見出しに「赤ちゃんのリズムの練習の方がこれよりまともに聞こえる。」と酷評した。

プログラムのリーフレットに、グールドは1回目には、シェーンベルクの音楽の展開ついてのエッセイを書き、2回目には「アントン・ウェーベルンの真価」と題した難解で冗長なエッセイを書いた。演目の解説を普段自分で壇上からするグールドだったが、1回目のときには、CBCのアナウンサーのフランク・ハーバートが代読し、観客は何を言っているのか分からなかっただけでなく、話者も理解していないことも観客に伝わった。実際、ハーバートは、代読した原稿はほとんど一語も分からなかったと認めた。[22]

3回目は現代曲から一転して、バッハ・オールプログラムを組んだ。この日、ハリケーン・ヘイゼルが来襲し、観客はわずか15人しかいなかった。しかし、このときグールドは、バッハの〈ゴルトベルク変奏曲〉に熱心に取り組んでおり、この曲を披露した。この不運な演奏会には、カナダの才能のある若手コントラルト4、モーリーン・フォレスターも出演した。彼女のトロントのデビューだった。フルフォードは、「わたしがエージェントに払った出演料は、当社としては最高額だったと思う。50ドル(2023年現在価値PER Capita GDP換算で1,709ドル≒24万円である。」と回想録に書いている。ほとんどがらがらの空きの建物に拍手が響いた。拍手をしたひとりは、トロント王立音楽院の院長であり、《ラルゴ卿》の異名をもつトロント交響楽団の指揮者サー・アーネスト・マクミランだった。

このバッハの演奏会で財政的に大きな痛手を被ったわけではまったくなかったものの、とにかくニュー・ミュージック・アソシエイツはこれで終わった。

フルフォードは、グールドと出会った1940年代の一家の経済状況をやはりオストウォルドへのインタビューで次のように語っている。

「グールド一家は、両親とも音楽を愛好し、キリスト教への篤い信仰を持っていた。父バートは堅実な経営で毛皮商を営み、おかげで十分な経済的成功をおさめていたが、価値観は旧弊に囚われたままだった。母フローラは、礼節を重んじ衝突と常軌を逸したものすべて嫌悪していた。一方、フルフォード一家は、父親が新聞記者で酒好き、各地を転々としニューヨークで暮らしたこともある。母親はオタワの書籍業者の娘だった。グールド一家は地元密着型であり、フルフォード一家は、当時としてはどちらかというとまだ珍しいコスモポリタン的で進歩的といってよかった。」

ただしグールド一家の経済力とは格段の差があった。グールド家は裕福だった。

「グールド家は私たちの住む街の水準からすると、非常に裕福だったと言えます。当時、グールド氏が私の父に、うちでは息子の音楽教育に年間3,000ドル[24](2023年と1945年対比PER Capita GDP換算で147,313ドル≒2,623万円)使っている、と話しました。何とそれは父の年収と同額でした。つまり、住宅費、食費、衣料費のほかに教育に3,000ドル使えた。グールド家に比べたら我が家は実に貧乏だったわけです」

グールド以前にグールドだったマルコム・トゥループ

他にもグールドの思考に大きな影響を与えたと思える人物にマルコム・トゥループがいる。

13歳の秋からグールドは、午前中、マルヴァーン高校[25]に通うようになるのだが、グールドは、トロント王立音楽院にも在籍し、午後にはゲレーロの指導を受けていた。

グールドと同じようにゲレーロの生徒でもあり、この二つの教育機関に通う2歳半年長のマルコム・トゥループ[26]がいた。マルコム・トゥループもプロのピアニストになるのだが、その風貌や振舞が過激で変わっていた。彼はトロントの英国人の両親のもとに生まれ、9歳で作曲を始めた。17歳のときに、CBCトロントオーケストラとルービンシュタイン協奏曲第4番ニ短調でコンサートデビューし、華麗で大げさなふるまいをして才能もあった。

このトゥループは、よく穴の開いた靴下やかなり汚い服を着て学校にやって来た。みんなに服装で注目してもらいたがった。また、彼はかなりの変人で、何事につけ過激だった。論争好きで、難解なテーマについて熱のこもった長い文章を書き、クラス全員に向けて読んでいた。グールドは、じっと聞いているだけだったが、彼にショックを受け尊敬もするようになった。

トゥループは、ときには思い切り派手な服装でピアノを芝居がかって弾いていたが、常に自分独自のスタイルを守って演奏した。フランツ・リストの曲を鍵盤に身を乗り出すような姿勢で、愛撫するように弾いていた。

周りの人たちにショックを与え、驚かせるのが好きだったトゥループは、1950年代にCBCテレビの生放送の番組で発言の機会を得た。このとき彼は自分の意見を説明するために、大胆にも「マスターベーション」という言葉を使った。

それは、「世間は本物のかわりに、《マスターベーション用》のオモチャに関心を持ちすぎだ。」というような内容だったが、生放送でこれを聞いたまわりの人たちはさすがにギョッとなった。

一時は、グールドとトゥループは親しくなり、二人でシムコー湖の別荘でピアノを一緒に弾いていた。トゥループに対するグールドの称賛は長く続き、グールドがすでに成功していた1973年に、トゥループをマニトバ大学の音楽部長に推薦する手紙を書いている。

「ピアノの巨匠としてのトゥループはまた、グールドがグールに似る以前のグールドにそっくりだった。」5

恋人は映画《素晴らしいバッチェン》の主演女優

ピアノの演奏ではグールドが先行していたが、バッチェンは美人で明るく、魅力に溢れ、若い芸術家グループのなかで、気配りができ思いやりあふれるまるで女神のような存在だった。

彼女は、ダウンタウンの北側のアスキス46番地にある質素なレンガ造りのアパート[27]に住んでいた。そこには貧しいが、将来有望な芸術家の卵たちが住むたまり場で、彼らは色とりどりの服装や奇抜な服装をして時代の先端を行き、ボヘミアンのようにルールに縛られない自由なライフスタイルで暮らしていた。

バッチェンは、そのアパートでスチュアート・ハミルトンという、男の友人と部屋をシェアしていた。スチュアート・ハミルトンは、最終的にオペラ歌手の歌唱指導やピアノ伴奏者になるのだが、当時はグールドと同じように、彼もゲレーロにピアノを教わっていた。他にも、芸術家を目指している2人の若者が住んでいて、彼らは音楽家と映像作家やアニメ作家として、アーティストとミュージシャンを目指し実験的な試みに取り組んでいた。やがて彼らは、新しい時代の芸術家としてカナダを背負っていく。

https://www.ludwig-van.com/toronto/2017/01/01/in-memoriam-stuart-hamilton/ から(スチュアート・ハミルトンのHP)

彼らは毎週金曜日の夜に集まり、フラニー・バッチェンに敬意を表し、その集まりを「フランチェスカ(バッチェン)・サロン」と呼んでいた。そこでピアノを弾き、音楽を聴き、かなり重い文学作品を読んだりしていた。バッチェンは、そこで皆の雰囲気に心を配りながら、ホステス役をしていた。

また、バッチェンを主役にした16mmのパントマイムのサイレント映画が作られた。題名は、《素晴らしいフランチェスカ(バッチェン)》[28]だった。この映画は、曖昧な筋の物語と大げさな出来事の連続で構成されたマルセル・マルソー[29]を真似したパントマイム映画だ。

<素晴らしいフランチェスカ>のバッチェン

映画《愛と孤独》でインタビューを受けるバッチェン

彼女は生涯喫煙していた。写真は、ウォーレン・コリンズ6がサイレント映画《素晴らしいフランチェスカ》(The Fabulous Francesca)を撮ったときにバッチェンが上流階級の女性を演じたものだ。

このインタビュー7の時、1925年生まれの彼女は、84歳だった

――――――――――――

グールドは、まったく性的なことを口にせず、女性に関心がない様に振舞っていたから、誰もがゲイとか、男女の区別がない中性だと思っていた。

一方、ハミルトンはゲイだった。皆の噂どおりグールドをゲイだと思っていたハミルトンが、グールドの実家のソファでバッハを聴いているとき、彼に腕を回したことがあった。

「ぼくが腕を彼に回したら、彼は驚きで飛び上がるかと思った。『何してるんだ?どいてくれ!』と彼は言った。彼はひどくショックを受け、その瞬間、グレン・グールドはゲイではないとがわかったんだ。彼はゲイとはまったく縁遠い人物だと分かった。彼はとても口が堅いが、彼は非常にはっきりとした異性愛者だった。」

――――――――――――

ある日、グールドが、友人でヴァイオリニストのモリー・カーナマン[30]とCBCテレビ放送局でリハーサルをしているとき、カーナマンのシャツの背中に血がついているのに気づいた。グールドは、叫び声を上げて演奏を中断した。

カーナマンはすべてをストレートに説明した。

「この血かい。この血は昨日の晩、女の子とヤッタときのものだよ。彼女が凄くてね、爪をぼくの背に思いっきり立てるものだから、痛くて大変だったよ。あんなに感じる子はいないよ。[31]」

グールドは驚きと好奇心で、別世界の人間を見るような目で見ていた。グールドは性について口に出すことは決してなかったので、カーナマンは、彼が性的には未経験だろうと思っていた。

しかし一方で、このころから彼には可愛いガールフレンドがいて、見せびらかしたがっていると気が付くようになっていた。

――――――――――――

1952年、お洒落な服装のスチュアート・ハミルトンが、バッチェンとシェアしていたアパートへ戻ってきた。そこは、ふたりの共同のスタジオ、洗面所、キッチンとプライベートな部屋に分かれていた。

ハミルトンが、ぶらぶらとスタジオをとおり抜け鍵のかかっていないドアからバッチェンの区画へ足を踏み入れると、スーツ姿のグールドと彼の下にひざまずくバッチェンがいた。なんと、彼女は彼にフェラチオをしていた。

「なんてこった!二人とも他人に触られるのが恐ろしい。」とか言っていたんじゃなかったかと、ハミルトンは動揺した。

彼は、オペラの生徒でもあるバッチェンの誇りを保てるように、コホンと小さな咳ばらいをして、手近な洗面所に飛び込むべきだったかもしれなかった。しかし実際は「ごめん」とだけ言って、その場を離れることしかできなかった。ハミルトンは彼女が部屋の鍵をかけるべきだった、こっちの方が恥ずかしいじゃないかと思っていた。

グールドはおどおどと部屋を出て来て、ハミルトンにスタジオで話をしたいと言った。どちらも先ほどの行為のことは口に出さず、グールドは、長ったらしく難解な音楽談義を始めるのだった。

ハミルトンは感想を述べている。

「彼は、この件について厳格な長老派8的なものを少し感じていたようだ。私は彼を批判しなかった。その前から私は、彼とバッチェンが男女関係にあることは知っていた。彼女はそのことを話さなかったが、それは完全に明らかだった。[32]」

事件後もバッチェンとグールドは、あいかわらず秘密主義を貫き、人前ではカップルらしく振舞わなかった。

「グールドは本当に慎重で秘密主義でした。それで誰もがゲイと思ったんです。」とバッチェンは言った。

グールドは、音楽だけではなく、有名な世界の文学や哲学も広く読んでいた。その嗜好はバッチェンと完全に一致していたから、二人はすぐに親密になった。二人ともニーチェが好きで、ニーチェの言葉を暗唱し、「私の真実がある、さあ、あなたの真実を教えてくれ」「高く登ろうと思うなら、自分の脚を使うことだ。高い所へは、他人によって運ばれてはならない。人の背中や頭に乗ってはならない。」と言い合ったりしていた。とくにグールドはニーチェに強い影響を受け、ニーチェを読むとドイツ語訛りが抜けなくなるほどなった。

バッチェンはグールドの7歳年上だったが、彼の周囲には年上の女性が多かったので、むしろ年上の女性の方が打ち解けられた。また、彼女は彼のエゴを刺激しないよう気を付けていた。周りに誰もいないときは、彼をなだめ、膝の上で彼の厚みのある髪をなでやるのだった。

つぎへ

[1] 「グレングールド著作集Ⅰ」モーツァルトとその周辺 モンサンジョンと語るP69。この発言は、他の機会にも多く語っている。

[2] 「グレングールド発言集」バーナード・アズベルによるインタビューP198

[3] The secret life of Glenn Gould, Michael Clarkson, Chapter2, page11

[4] Béla Böszörmenyi-Nagy 1912-1990 アメリカ、マサチューセッツ州ボストン生まれ。1945年から5年間、王立王立音楽院で教えた。後期ベートーヴェンとリストの専門家と言われる。実際のレパートリーは広かったようで、YOUTUBEで演奏を聴ける

[5] グールドと一緒にゲレーロにピアノを教わっていたレイ・ダッドリーの言葉。(神秘の探訪 バザーナ 第2章 142頁)

[6] Glenn Gould – “How Mozart Became a Bad Composer” (下のURLでYOUTUBEで見られる。2022.6.16現在)

また、グールドは、ピアノソナタ第13番K333をコロンビアの正規版として、第1楽章を65年8月、第2楽章を66年5月、第3楽章を70年1月と8月に録音し、1972年に発売している。

[7] 展開部とは、楽曲において提示された主題や素材をさまざまに発展させる部分を言い、ソナタ形式で顕著である。

[8] 「グレングールドの生涯 オットーフリードリック 宮澤淳一訳」 第7章古典派のレコードP243

[9] 内声部:一般に和声法では、高音部の主旋律と低音の伴奏で成り立ち、この高音と低音を外声と言う。これに対し、外声の間の声部を内声と言う。

[10] Faun(英語)Faunus(ラテン語)半人・半山羊の林野牧畜の神。ファウナ(Fauna)が女性形。

[11] オシャワ トロントの西方60キロにあり、オンタリオ湖に面している。人口16万人。都市圏人口は約38万人。(2016年)

[12] 「グレン・グールドの生涯 オッットー・フリードリック 宮澤淳一訳 青土社」P50

[13] 「グレン・グールド 神秘の探訪 ケヴィン・バザーナ サダコ・グエン訳 白水社」

[14] 「グレン・グールド伝 ピーター・オストウォルド 宮澤淳一訳 筑摩書房」P149

[15] ハックルベリー・フィン 「ハックルベリー・フィンの冒険」は、マーク・トウェインの南北戦争以前のアメリカを舞台にした小説で、人種差別を痛烈に批判している。主人公のハックは、自らの死を偽装して逃亡する場面が出てくる。

[16] https://furthernorth.blog/2020/08/18/what-glenn-wanted/

[17] デイヴィッド・ミルン David Miline(1882-1953)カナダの画家、版画家。1930年代の終わり頃、二番目の女性とオンタリオ州アックスブリッジ(Uxbridge)で暮らし始め1941年に息子が生まれた。1938年にトロントを拠点とする画商が、ミルンの作品の販売を仲介するようになり、評価が高くなり、画家として成功した。(Wikipedia)

[18] デイヴィッド・ソロー アメリカの小説家、詩人、哲学者、自然学者。1817マサチューセッツ州コンコードで生まれ。ハーバード大学卒業後、コンコードの公立学校で教師を務めるが教育制度に失望し、2週間で辞職。1845年に最も有名な作品『ウォルデン、または、森林での生活』を出版した。これはウォルデン湖畔に自分で築いた小屋に暮らした経験を記録したものである。反奴隷制運動に関与し、不正な法律に抗議するための手段として市民不服従を強く主張した。

[19] 再びマーシャル・ウェブから引用 1982年3月22日版のマクリーンズ誌にマーシャル・ウェブによる「One hundred years of solitude」というタイトルの記事が掲載され、ソロ―の『ウォルデン、または、森林での生活』とシンプルさを求めるミルンの共通性を書いていた。

[20] ロバート・フルフォード Robert Fulford 1932年2月オタワ生まれ。グローブ・アンド・メイル紙で1953年までレポーター。マクリーンズ誌を経て、1958年に入社したトロント・スター紙で影響力のある批評家の地位を得て、1968年から87年まで雑誌サタデーナイトで編集者となり、エッセイスト、批評家として活躍した。

[21] ロバート・フルフォードの発言 「グレン・グールド伝」(ピーター・F・オストウォルド 宮澤淳一訳 筑摩書房)P56

[22] 「グレングールド神秘の探訪」(ケヴィン・バザーナ)P124

[24] https://www.measuringworth.com/dollarvaluetoday/relativevalue.php?year_source=1954&amount=500&year_result=2020

PER Capita GDPを使用している。

[25] マルヴァーン・カレッジ・インスティチュート。公立の中高一貫校

[26] Malcolm Troup (1930-2021) ピアニスト。トロント生まれ。のちギーゼキングに師事。第1回ショパンコンクールで審査員を務めた。

[27] アスキス通46番地のアパートにはバッチェン、歌唱指導、ピアノ伴奏者のスチュアート・ハミルトン、CBCセットデザイナーのスタン・セレン、CBCの女優、歌手のドナ・ミラーの4人が住んでいた。

[28] 伝説のフランチェスカ(The Fabulous Francesca)

[29] マルセル・マルソー(Marcel Marceau)1923 – 2007 フランスのパントマイム・アーティスト。この芸術形式における第一人者で「パントマイムの神様」と呼ばれる。

[30] モリー・カーナマン グールドの友人であり、ヴァイオリン伴奏者。理由がわからないが、グールドとの交友はある日断たれた。写真は、CDの販売サイトから。

[31] The secret life of Glenn Gould, Michael Clarkson, Chapter2, page17

[32] The secret life of Glenn Gould, Michael Clarkson, Chapter3, page33

- 英国のクラシック音楽テレビの司会者であるハンフリー・バートンとの対談で、グールドは、「モーツァルトのピアノソナタの内声部に、曲が良くなるかどうかは別にして、対位旋律をポリフォニックに加え、《ビタミン剤を注入》することをためらわない。」という意味のことを語っている。 ↩︎

- 友人 ジョン・P・L・ロバーツ 「グレン・グールド伝」(ピーター・F・オストウォルド 宮澤淳一訳 筑摩書房)P58 ↩︎

- ナポレオンへの頌歌 ユダヤ人のシェーンベルクの「ナポレオンへの頌歌」op.41は、1944年初演。ナチスから逃れてアメリカへ渡った時の作品。バイロンの詩「ナポレオンへの頌歌」に室内楽伴奏をつけ、ナポレオンを讃えるものではなくヒトラーを重ね合わせたものと言われる。頌歌は、歌と語りの中間に位置する歌唱技法である。 ↩︎

- コントラルト アルトは、女声の声域(声種)のひとつで、コントラルト(contralto)とも言う。 テノールよりも高い音域を指す。 現在では女性の低い声を言い、また合唱における女性の低い声部を指す。 ↩︎

- “The Secret Life of GLENN GOULD A GENIUS IN LOVE” Michael Clarkson, Chapter One Flora, page 8 ↩︎

- ウォーレン・コリンズ Warren Collins トロント生まれの映画監督。実験的な映像なども紹介した。 ↩︎

- インタビュー “The Secret Life of GLENN GOULD A GENIUS IN LOVE” を書いたマイケル・クラークソンである。Michael Clarkson, ↩︎

- 長老派 《Presbyterians》キリスト教プロテスタントの一派。カルバンの系統をひき、信仰告白を重視すること、民主的な長老制度をとることが特徴。オランダ・スコットランド・米国で有力。長老派教会 ↩︎