【音がいいのは、原理が全く違うから】

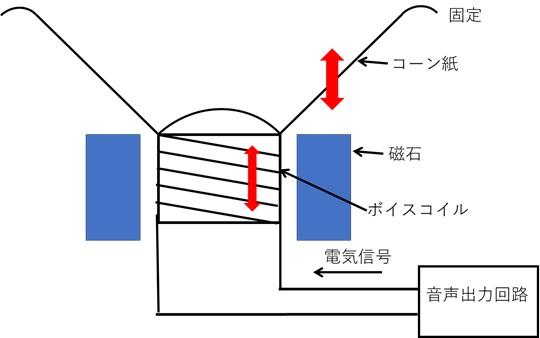

このスタックスヘッドホンは、従来のスピーカーと音を出す原理が全く違う。つまり、普通のスピーカーは、スピーカのお尻に銅線のコイルを巻き、電流に変換した音声信号を流し、磁石と反発する力でコーンを振動させる。(下の図)

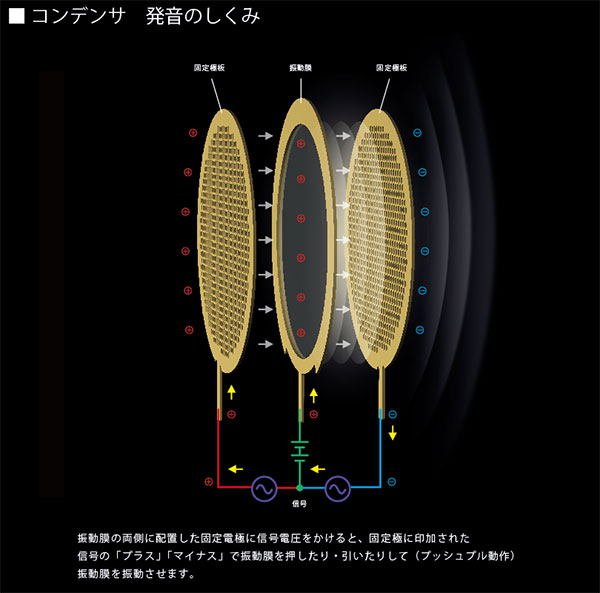

ところが、スタックスはコンデンサー型とか、静電型と言われるらしいのだが、極めて薄い膜(ほぼ質量ゼロ!)を挟んだ両側の電極に、高い電流(580V)を流して、静電気の力で膜を振動させるらしい。

とはいっても、どうも主にはうまく説明できない。コンデンサー型マイクというのがあるらしく、これと逆のことをやっているのだろうか?、それも分からない。(上の図)

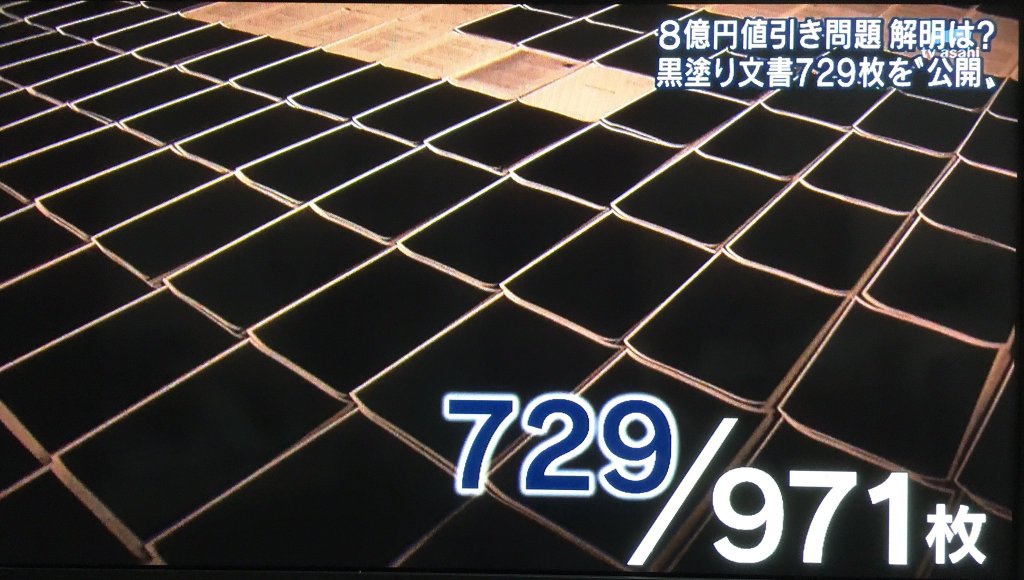

ただリンクの記事を読むと、この会社は、高度成長期のときまでに輸出中心にやって来て、1985年のプラザ合意の後の円高で、その円高に耐えきれず、業績が悪化したらしい。その後は、事業を縮小してほそぼそとやってきたのだが、2010年に中国企業と資本提携し、ようやく、最近新製品を出せるように業績が回復してきたとのことだ。

技術的な解説と社史を書いた記事はこちら。興味がある方は下のリンクをクリックしてください。

究極の静電型ヘッドフォンはどのように生まれたのか、STAX「SR-009S」の秘密

【生の音など再現できないと思っていた】

これまでピアノソロとか、ヴァイオリンソロとかの器楽曲を中心に聴いて、せいぜい少人数で演奏する弦楽四重奏とか、10人程度が演奏する室内楽までが限界で、交響曲をコンサート会場と同じように自宅で再現するのはこりゃあどだい無理だなと思っていた。

とくに、楽曲が作られた時代が現代に近くになるにつれて、オーケストラの編成は大規模になる。どの楽器が鳴っているのか判別がつかないほど、小さな音のピアニッシモで始まる曲も多い。この部分を聴こえるようにステレオのボリームを合わせると、こんどは、オーケストラが全奏(トッティ)するフォルテッシモでは爆音・轟音となり、家族から非難され、こんな大音響では鳴らせない。音がひび割れたりする。 逆また真なりで、フォルテッシモで丁度良い音量にすると、ピアニッシモでは何をやっているのか分からない。

【ところが・・・】

クラシックの曲の話が中心になり、恐縮であるが、これがすごいとしか言いようがない。

このスタックスのヘッドホンでは、交響曲でも余裕で聴ける。どのCDを聴いても、これまでに聴いたことのない鮮明さで、聴ける。すべてのCDなどが、全く余裕で、「このCDは、こんな音で鳴っていたの!」と印象が、良い意味でまったく違って聴こえる。

最初に、小澤征爾がマツモト・キネン・オーケストラを指揮したマーラーの交響曲第1番「巨人」を聴いたのだが、コンサートホールで聴いている気分で聴ける。どんな楽器がどこで鳴っているか、非常にリアルに分かる。ピアニッシモでも、フォルテッシモでも明晰である。もともと交響曲の魅力をたいして感じたことがなかったので、とくにマエストロ小澤征爾を好きというわけではなかったが、さすがにこの指揮者や演奏者の熱量の巨大さを初めて知った。 はじめて、録音物でオーケストラの良さを実感した。

ピアノソロを聴くと、最低音の弦が鳴るとき、鋼鉄にくるくる巻かれた銅線が振動しているのが目に見えるような気がする。アコースティックな何とも言えない美しい響きである。和音が大音量で鳴った後、消音ペダルを足で押し下げ、空中の音の響きが突然消えた無音の静寂、音楽教室にいて、そばで鳴るピアノを間近で聴くような迫力がある。

加藤訓子というスティーヴ・ライヒやクセナキスなどの現代曲の演奏で世界的に有名なマリンバ奏者がいる。彼女は、バッハの無伴奏チェロ組曲や無伴奏ヴァイオリン組曲も、SACDという高音質(ハイレゾ)の録音をしている。

これを聴くと、打楽器に分類される!マリンバの本当の音は、実はこうなんだったと初めて知る。実に魅力的な音がする。これも低音の音が何とも言えずいい音がして、まるでコントラバスの弦を指で弾いたようなぶるぶる振動しているような音がする。高音の音は、明るく美しく、木(ウッド)が鳴っている実に自然で魅力的な音がする。チェロやヴァイオリンで演奏されるバッハの原曲の演奏は、威厳のある理知的な迫力が魅力だと思うが、マリンバは、実に優しいユーモアも感じる不思議なおおらかな音がする。当然ながら、ときに、緊迫感のある高音の節回し(アーティキュレーション)も当然でてきて、低音と内声が織りなすフーガ、和音の響きの美しさと、この人の演奏は、ずっと聴いていて飽きない。魅了される。

グスタフ・レオンハルトがチェンバロで弾く「フーガの技法」も素晴らしい。チェンバロの音が、これまでの再生装置より、さらに美しい。美人薄命、儚いといった感じ。丁寧に声部を分けて、落ち着いて全体を作っていく、そんな感じの演奏でさすが巨匠と呼ばれる人だなと思ってしまう。

そんなで、他のジャンルはどうなんだろうと思い、ロックのクイーン《ボヘミアン・ラプソディ》を聴いてみた。このCDは、車で聴いたときに音がごちゃごちゃしてるなあと思っていたのだが、まるで映画館で聴くようなクリアさと迫力で聴ける。

ブラジルのMPB(ポピュラー音楽)、歌姫のマリーザ・モンチも聴いてみた。このSTAXのヘッドホンは、自然な音で疲れない、低音から高音まで色付けすることなく鳴る。低音は迫力があるし、高音は美しい。アコースティックギターなどそのままの音だ。後ろのバンドや楽団、コーラスも入るのだが、濁って訳が分からなくなるということがない。

こうして聴いてくると、これまで持っているさまざまなCD、あまり聞いていない曲などを、あらためて聴きなおすしかない!と思えてくる。

おしまい