親爺は、最近あまりにバカバカしくって、ブログを書く気が失せている。あまりに周囲の人たちと、意見や温度差が違いすぎ、虚しい。絶望している。バカバカしいと思うものは、たくさんある。健康保険もその一つで、あまりに大きな問題がある。今回は、まず医療のうちの健康保険(国民皆保険)の問題を聞いてもらいたい。

1.健康保険制度の収支

下に引用した日経新聞の記事によると、令和3年度の医療費の総額は一年間45兆円で、その財源は、健康保険料(掛け金と事業主負担)が23兆円、国費(一般会計予算など)が17兆円、患者負担額が5兆円である。つまり、保険制度で賄えない額が、17兆円(30%)に達している。保険と言いながら制度の中でやりくりができずに、一般会計予算から17兆円が使われている。

この一番の原因は、高齢者の医療費である。医療機関に支払われた額を年齢別に見ると、65歳未満が一人当たり年間20万円に対し、65歳以上は4倍の75万円かかっている。この高齢者の医療費はとりわけ、死ぬ間際に極めて高額になるという。日本人の8~9割が病院で亡くなるのだが、見込みのない治療がこってり行われ、医療費が数百万円、数千万円に達することはザラだ。 おまけに、死ぬ間際に行われる延命治療は、患者に苦痛をもたらすだけである。

保険という仕組みは、加入者が掛け金を支払い、制度を運営する団体がプールした掛け金をから加入者に必要な給付を行う仕組みである。税金を投入して仕組みを維持するものではない。しかし、日本の健康保険制度は、掛け金だけで給付を賄えず、莫大な国の予算が投入されている。

日経新聞の記事から(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA245LA0U3A021C2000000/)

厚生労働省は24日、病気やけがの治療で医療機関に支払われた医療費の総額(国民医療費)が2021年度に45兆359億円だったと発表した。前年度比で4.8%増加して初めて45兆円を超え、過去最高を更新した。国民1人あたりの医療費は35万8800円で前年度比5.3%増えた。年齢別に見ると65歳未満の19万8600円に対し、65歳以上はおよそ3.8倍の75万4000円だった。医療費を賄う財源の内訳は保険料が22兆4957億円で全体の半数を占めた。国費などの公費が17兆1025億円で全体の38%だった。患者負担は5兆2094億円だった。国民医療費は公的医療保険でカバーする病気やけがの治療にかかった費用の推計。保険外の健康診断や正常分娩などの費用は含まれない。

2.個人的体験(母の最期、救急救命センターの治療)

ブログにも書いたが、認知症が少しある父が救急車を呼び、母は病院へ運ばれた。認知症の父には治療の承諾書を書かせられないため、親爺は千葉から大阪の病院に呼び出された。救急医から「救急車で運ばれてきた患者を何も治療せずに帰すわけにはにはいかない。気管切開をして人工呼吸器をつけさせてくれ」と頼まれた。仕方なく承諾書にサインして、回復する見込みのない治療が始まった。救命センターは次々患者が運ばれてくる。1週間ほどで療養病院へ転院してくれと言われる。その病院で1~2月ほどして亡くなったのだが、回復の見込みがないままたっぷり治療が続けられた。欧米では虐待である!! この治療費は、バカ安い!! 1週間ほど滞在した救急救命センターの治療費は総額150万円ほどだったが、本人負担額は10万円以下だったはずだ。また、療養病院の治療費は月数十万円だったが、本人負担額は3万円程度だったと思う。

3.お安い医療費! 原則3割、75歳の高齢者は1割負担

日本は、健康保険が皆保険で諸外国にない素晴らしさだと自画自賛する。医者にかかる場合、本人負担額は、65歳以下の国民は3割負担、75歳からは1割負担が原則である。保険料は正規雇用の被用者(労働者)の場合、企業が半額を負担する。

高度成長期までは、医療機関への支払いよりも掛け金の収入の方が多く、持続可能だった。国民の年齢が若く働き手も多く、医療費の支出額が少なかった。ところが、働き手は減り高齢化し、給付する医療費が大きくなり、健康保険の掛け金で足りず、差額を一般会計から支出している。これはもはや保険ではない。

4.なぜ健康保険制度がサステナブル(持続可能)でなくなったのか?

(1) 高度成長時代はこれでよかった

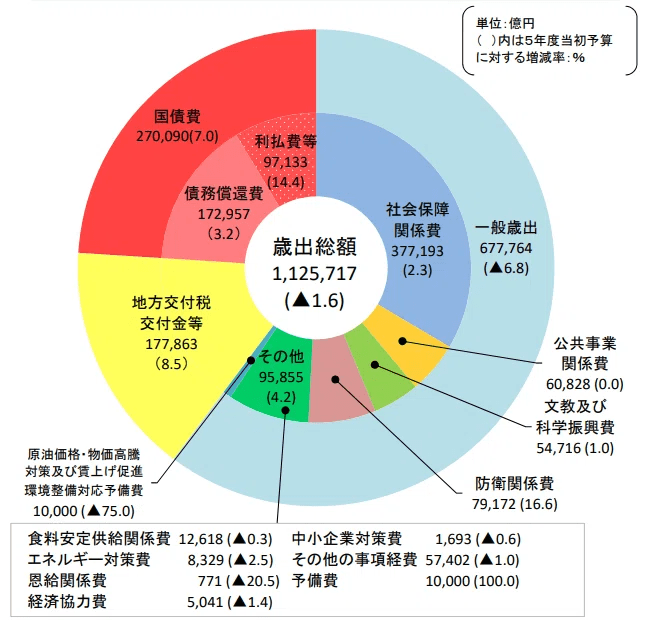

社会保険料を構成する健康保険と介護保険、年金保険の合計で2025年度には38兆円を一般会計から支出する。全体が112兆円であるから、約3割が社会保障費ということになる。何度も言うが、これらは保険であり、受益者(拠出する企業も含め)が負担し、医療や介護や年金が必要な国民が給付を受ける仕組みだ。掛け金の額が多くなりすぎ、給付があまりに多いので、政府が制度を維持するために肩代わりをしている。このために、他のインフラ投資や、教育、防衛などの一般予算にしわ寄せが及んでいる。日本はまともにインフラ整備どころか設備の更新さえ出来ず、教育予算は先進国中最下位で、途上国レベルである。科学技術や農林業の支援なども同様の低レベルだ。こうなった原因は政府と財務省にあるのだが、医者達(親爺は、医者という言葉を病院経営者、開業医の意味で使っている。勤務医はサラリーマンである。)の責任も大きい。

(2) 欧米との対比と市場の失敗

医療に対する考え方が、欧米と日本では根本的に違う。

一般的に経済学は、特定の分野に『補助金』を出すと、その分野の需要と供給がいびつになり、介入が副作用をもたらすと考える。これが『市場の失敗』と言われる。市場の失敗の意味は後述する。

医療は、ヨーロッパでは警察や国防と同じ考えで提供されている。医者は公務員であり、多くの患者を診察しても報酬は増えない。 警察に駆け込んでもお金を取られない、これと同じロジックである。そのかわり不要不急で過分な治療は、医師の判断で行われない。患者は病院へ連絡して順番が来たら診察してもらえる。 アメリカは、個人が全額を負担する医療保険を使うが、医療費がバカ高いので、保険料もバカ高い。貧困層には貧困層向けの税金が入った保険(メディケア)があるが、こちらは一般の国民は使えない。つまり、一定の所得があるアメリカ人の医療は、全額自由診療である。

このように、アメリカとヨーロッパでは考え方が違うものの、医療の必要性は、ヨーロッパでは利害のない医者が判断し、アメリカは患者自身が高額の治療費を払うか払わないかを考えて治療を受ける。 どちらも、無制限に医療にお金をかける仕組みになっていない。おのずと、医療費にブレーキが掛かり、患者以外に負担をかけない仕組みである。

5.結論

日本は違う。医療費の支出にブレーキがかからない。市場原理も働かない。繰り返すが、市場が歪んでいる。『市場』というと、ピンと来ない人が多いかもしれない。経済学では需要と供給がバランスするところで、価格と供給量が決まると一般的に言われる。日本の医療のように公的な資金が『補助金』のように投入されると、患者は気軽に医者にかかり、医者は患者を多く診ると儲けも大きくなるので、需要も供給も過大になる。これを『市場が歪む』という。問題は、市場が歪むと資源配分(リソース)に無駄が生じ、適正でなくなる。もし市場が過大に歪んでなければ、頭脳優秀な医者たちは、他の分野の科学者などになって社会貢献していただろう。

アメリカのように医療費を患者が10割負担すれば、患者は自分の財布に合わせた治療を選択するしかない。また、ヨーロッパのように利害のない医師が治療方法を決めれば、医療費の支出は、社会のコンセンサスが得られる水準になるだろう。

ところが、公費で多くの部分を負担する日本の医療は、『人命は何より貴い』という行き過ぎたヒューマニズムが社会の空気を支配しており、過剰医療が蔓延する。財務省は、あらゆる行政経費を出し渋るのだが、医療費を抑制する気はない。もし、表立って反対すると人殺し、ヒューマニズムに反すると言われるから反対しない。医者たちは、政治家や財務省より強いとも言える。

健康保険制度は、7割から9割が本人負担ではない。老人であれば、1万円の医療を1千円で受けられる。高度成長期は、給付が少なかったので健康保険組合が支払えていた。しかし最近は、高齢化が進み給付が増え、一般会計の予算が入っている。患者はたった1千円払えば、医者は公的な9千円と患者の千円の合計を受け取れる。患者は気楽に医者にかかり、医者は患者を診れば診るほどもうかる。医者たちは、財務省から税制上の優遇措置もたっぷり受けている。

日本社会全般に、医者は一般人とは違うレベルの頭脳を持っているという幻想がある。集団としての医者たちの権力は絶大である。政治家やマスコミにも絶大な力を持っている。テレビは健康番組をしょっちゅう流し、国民を健康オタクに、健康不安にする。国民はすぐに病院へ行くよう飼いならされている。

本来、健康保険制度を守るのであれば、まず老人の負担を他の国民と同じ3割へアップすべきだ。それで足りなければ、一律4割、5割と増やすべきだ。ところが、医師会は、老人の負担率アップは患者を減らすと言って反対する。患者が減って何が悪いのだ。お前ら何を考えているんだ!!この日本の医療には、まだまだ他にも問題がある。