昨年末、メルカリでSDXCカード512GBを見つけ、3000円程度でバカ安だ!と喜んで購入したところ、粗悪品だった。

商品が届き、スマホに挿したら500GBのUSBメモリーとして認識し、「ラッキー!」と思った。512GBと500GBの差はあるものの、ハードディスクでも単位の違いで容量が小さく表示されることがあるので、さっそく「受取評価」してしまった。「受取評価」というのは、購入者がこれをすることで、メルカリでは出品者は代金を受け取ることができ、取引成立となる。

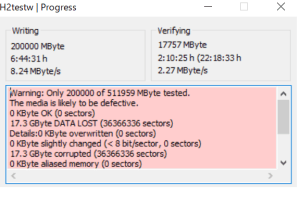

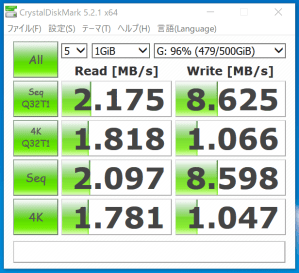

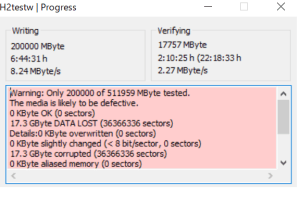

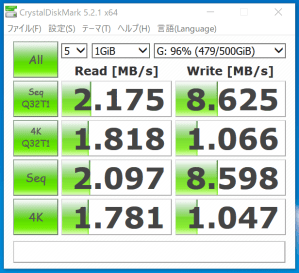

ところが、このSDカードへ音楽データ約400GBをコピーしようとしたら、エラーが起こってコピーできなかった。ネットでググったところ、インチキ品が出回っていることを知る。ネットの記事で見つけたSDカードが本物かどうかを検証するソフト(H2testwとCrystalDiskMark)で、実際に書き込めるか、速度は正常かを試してみた。そうすると「不良品」の可能性が高い(”The media is likely to be defective”)と表示され、速度もこの世代の製品と比べると1/10ほどしか出ていなかった。下のスクリーンコピーでは、リード、ライトとも一桁の速度しか出ていないが、最新のメディアは100MB/sに近いスピードが出るようになっている。表面に印刷されているプリントを見ると、規格などが不鮮明で読めないし、裏面をよく見ると台湾製となっている。HUAWEIは言わずと知れた中国のメーカーである。

この旨をメルカリに伝えたところ、「受取評価」後のクレームは売主と買主でまず協議し、協議が不調になったら再度連絡を取ってくれと言われる。ただし、最後の連絡から2週間が過ぎると、連絡できなくなるシステムの仕様になっているという。

返金交渉するためには、相手の氏名や住所を知る必要があり、そのためには当然こちらの氏名、住所を知らせる流れになる。素性を知られた状態で、「偽造品でしょう」とは言う気にならない。

返金は協議が成立し、かつ、売主がメルカリに売上金やポイントを持っている場合だけに、メルカリを介して返金される。そうでない場合は、買主と売主で直接返金してもらうように交渉しなければならない。つまり、メルカリが売主と交渉してまで返金してくれることはしないし、メルカリが返金額をたて替える、あるいは賠償することをしない。さらに、売主と買主が勝手に返金交渉したものは、メルカリの責任の対象外と強調する。

このポリシーは理解しがたい。今回の件で、「買主様(主のこと)がもし法的手段を取られる場合には、メルカリは全面的に当局に協力します」という返事があったのだが、この当事者意識のなさには驚いた。

メルカリのキャッチフレーズに「偽造品追放」「メルカリが補償」とあるのだが、実際にこのように「受取評価」したものは対象にする気がないとしか思えない。今回のようにスマホに挿したら巧妙に500GBと表示されるものの、実は粗悪品というようなケースでは、最初に不具合を見抜くのは難しく、気づく人は少ないだろう。このように「受取評価」した後は自己責任、売買の場所だけ提供しているというスタンスは、顧客志向とは言えないだろう。粗悪品を掴まされた人のコメントを見ると、「大切なデータがなくなった!」と憤慨する一方で、「今後のいい勉強になった」などとその後の交渉を諦めている人が多い。

しかしながら、外国人は日本人のような敗北主義者ばかりではない。メルカリは、海外進出したものの成果が上がっていないらしいが、こうした犯罪的なことで日本人のように簡単に引き下がるはずがなく、こんな基本的なことを海外でおざなりにするのは、商売において大っぴらに無責任を表明しているのと一緒で、逆効果だ。

他方で、主はアマゾンでもメルカリよりも少し早く、同じように512GBのSDカードを購入していた。こちらも相場よりずっと安く、8000円ほどだったのだが、実際に届いた時にアダプターに挿してパソコンに認識させようとしたことろ認識しなかった。

アマゾンはこのような場合、アマゾン自身が販売したもの、マーケットプレイスで販売したものを問わず、1か月までの間、簡単に返品可能だ。購入履歴の返金ボタンを押し、短い理由を書けば、返送用の宛先を印刷することができ、原因が不良によるものであれば、受取人払いで返送することができる。

このSDカードは、(かなり昔に主が購入した)アダプターに挿した際に反応しなかったのだが、実は後になってSDカード自身が世代交代していることに気がついた。512GBはSDXCという新しい規格の製品で、前の世代のSDカードはSDHCという規格で32GBまでである。主は、古いSDHC用のアダプターを使っていおり、SDXCはそもそも認識しないのだ。そのことに気づいたのは、アマゾンに返品手続きをした後だったので、実は動作したのかも知れない。

主はアマゾンを宣伝するつもりはまったくないし、むしろ、アマゾンがやがて日本の小売業を駆逐してしまうのではないかとさえ懸念している。

しかし、アマゾンの顧客志向は徹底している。何回か、問い合わせやクレームしたのだが、速攻で問題を解決する。まずは何といっても、HPのインターフェースがよくできている。例えば、商品を購入しても、発送前であれば気が変わってキャンセルすることも可能で、承認されるプロセスの進み具合が画面でわかる。

PC版 Kindleでは、バージョンアップをした際にバグがあり、単語の訳が表示されなくなったことがあった。この時連絡したら、すぐに一時しのぎとして古いバージョンのプログラムを送ってくれた。

動作可能なノートPCのリストが書かれたUSB3.0のアダプターやLANアダプターを、自作パソコン用に購入した時にうまく動作せず返品したのだが、その後アマゾンのHPの書きぶりが細かく書き改められていた。

メルカリの話に戻ると、今日時点で、SDカードのバカ安い商品の出品はずいぶん減っているようだ。おそらく、メルカリが何らかの対応をしたのだろう。だが、SDカードを購入した人の評価を見ていると、単に不良品を掴ませられた被害だけではなく、コピーが出来ずに大切なデータを大量に失った人の存在が見えて来て、このようなことが起こるとショックの大きさは計り知れないだろうと思う。ご同輩、メルカリの「受取評価」はくれぐれもご注意を。

というか主は、メルカリでテニスボールのニュー缶を購入したのだが、こちらも「気が抜けていた」。確かに新品だったのだが、商店で並んでいるものより弾力がないものだった。缶は開けていないのだが、たぶん、製造後の時間がそうとう経っているのだろう。たいていのアマチュアは気が付かないかもしれないが、主のようなテニスフリークは大事な試合では新品のボールを使い、その弾力の違いを知っている。こういうのは、文句の言いようがないと思う。値段はさほど安くなかったのだが。

おしまい